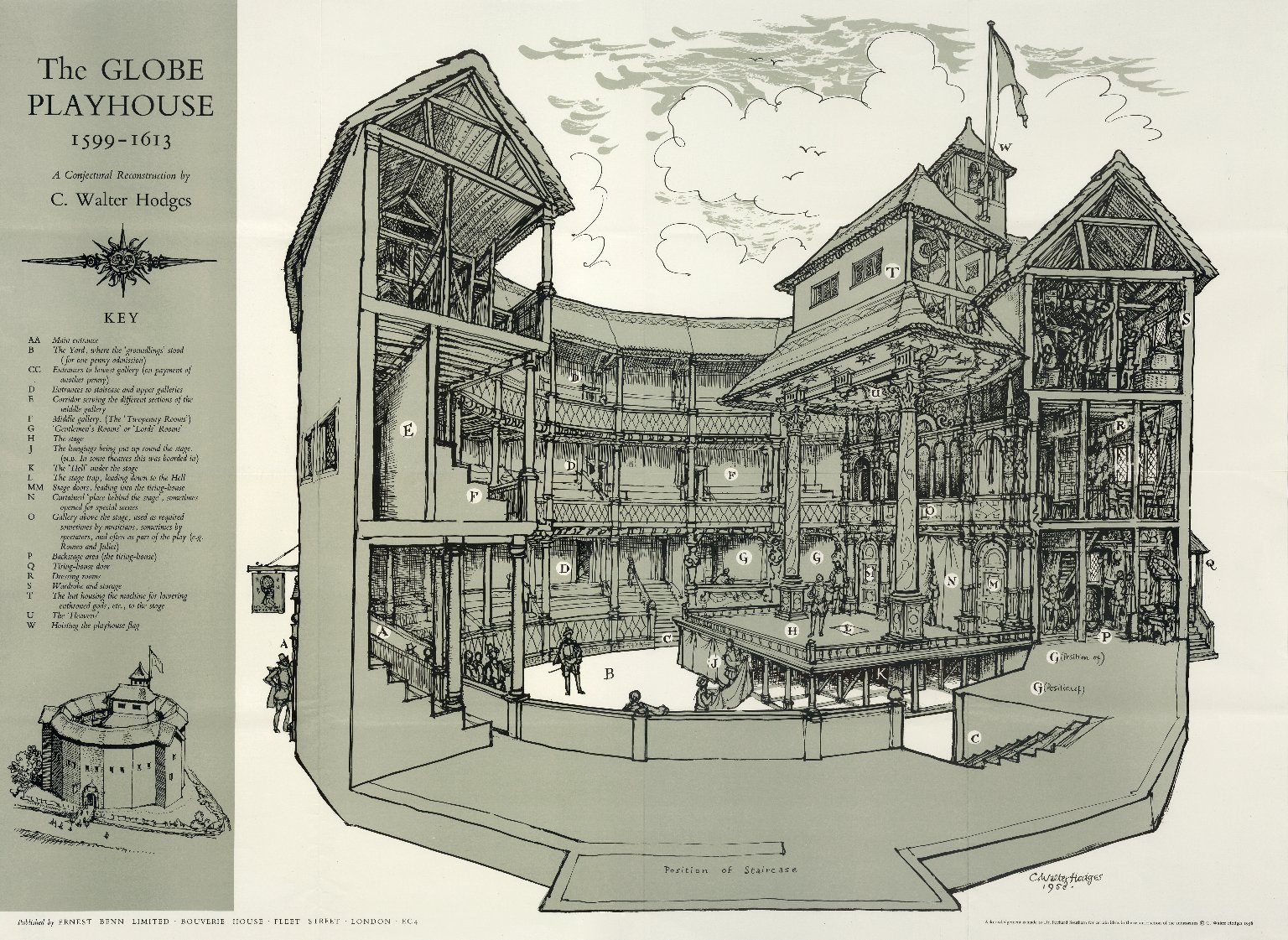

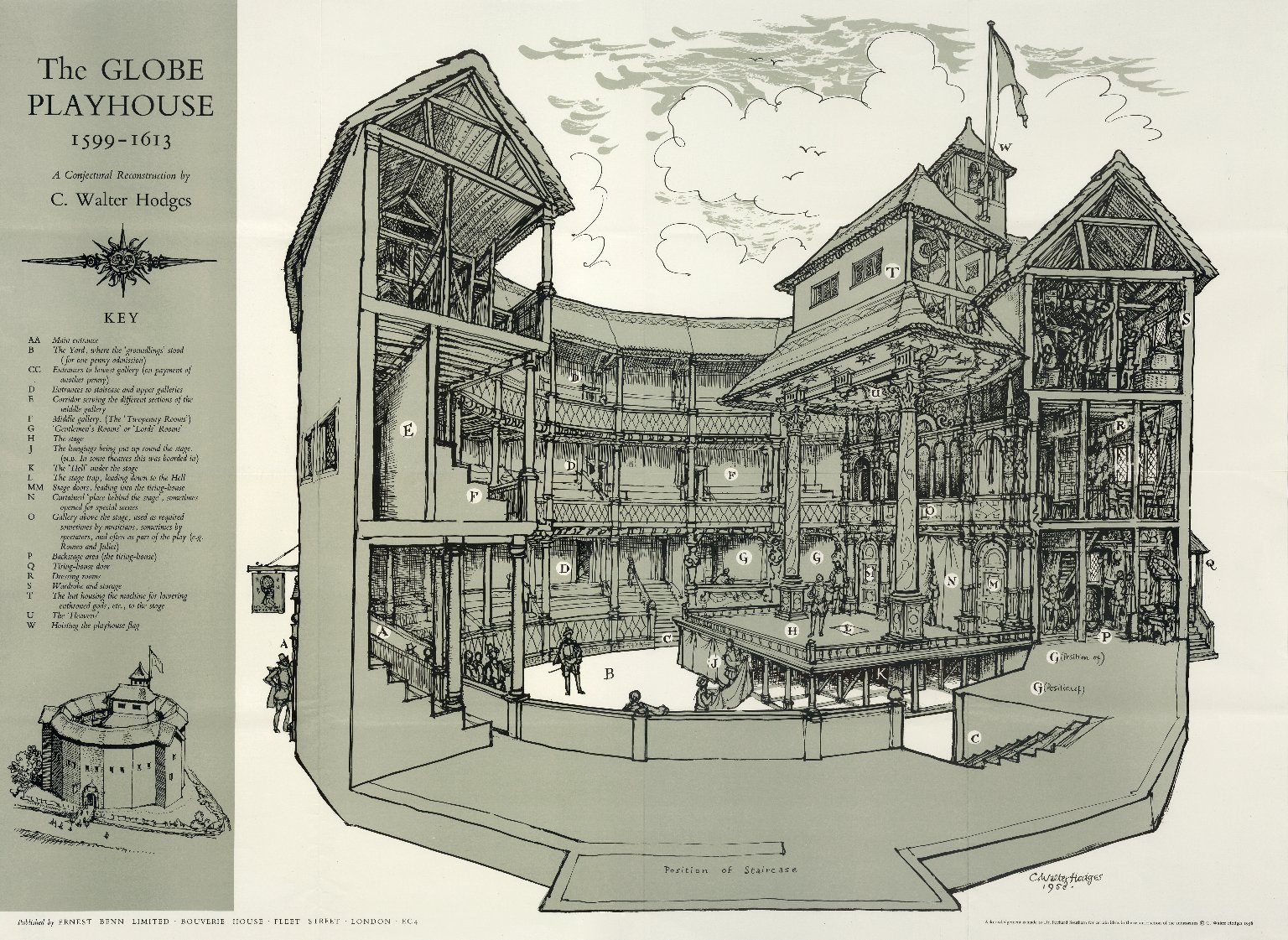

Das Globe Theatre wird 1599 durch die Schauspielgruppe The Lord Chamberlain’s Men, deren bekanntestes Mitglied schon damals William Shakespeare ist, in Southwark, London errichtet. 1613 wird es durch ein Feuer zerstört und ein Jahr später wieder neu aufgebaut und eröffnet, bevor es 1642 erneut schließen muss und 1644 abgerissen wird. Die Grundmauern werden 1989 bei Ausgrabungen gefunden, eine umfassende archäologische Rekonstruktion ist allerdings nicht möglich. Bezüglich der genauen Dimension und des Aussehens des Theaters sind daher leider nur Schätzungen möglich.

Zur Zeit seiner Benutzung hat das Gebäude ein offenes Dach und besteht aus einem (fast) runden Raum, in dem das Publikum, um die Performance zu verfolgen, entweder um die erhöhte Bühne herum gelagerte Stehplätze oder aber Sitze auf den Galerien einnehmen kann, die sich auf drei Stockwerke verteilen. Die höchsten Sitze sind die teuersten. Sie bieten den größten Überblick, sind aber vom Geschehen am weitesten entfernt. Insgesamt soll die dargebotene Kunst möglichst vielen zugänglich sein, also ein Publikum aus allen gesellschaftlichen Stellungen und Schichten im Theaterrund vereinen. Dass das Gebäude mitten im Vergnügungsviertel steht, spricht dafür, dass es dabei nicht primär um Bildung geht, sondern um Unterhaltung.

Durch die zentrale Lage der Bühne ist eine absolute perspektivische Illusion extrem erschwert, ja eigentlich unmöglich, schon weil das Publikum auf der je anderen Seite immer sichtbar bleibt. Dafür steht das Schauspiel – besonders durch die erhöhte Lage der Bühne – ganz im Zentrum des Geschehens und bildet den Mittelpunkt des Raumes. Das beeinflusst auch die Konzeption der Stücke: So werden etwa vermehrt Kampfszenen eingebaut, um die Aufmerksamkeit auf die Schauspieler zu ziehen. Die Darsteller müssen den gesamten Raum bespielen und sämtliche Zuschauerperspektiven berücksichtigen, um alles für alle sehenswert zu machen. Zudem kann sich das Publikum vor allem um die Bühne relativ frei bewegen. Diese Beachtung der verschiedenen Blickweisen und Perspektiven auf einen zentralen Punkt macht den panomaratischen Charakter des Globe Theatres und des dahinterstehenden Theaterideals aus. – Lena-Maria Weiß

Weblinks:

🖙 Webseite Britannica

🖙 Youtube Video – BBC