Das Markenzeichen der 1929 in Matsumoto, Japan, geborenen Künstlerin sind ihre Polka Dots, farbige Punkte, die sie auf Leinwänden, Skulpturen, Menschen, ja im Prinzip überall anbringt. Ebenso einschlägig sind jedoch ihre Installationen und Performances. Kusamas bekannteste Installationsform sind die „Infinity Rooms“. Im Laufe ihrer Karriere hat sie mehr als zwanzig dieser „Unendlichkeitsräume“ geschaffen, jeden mit einer anderen Thematik bzw. einem anderen Titel (z. B. Phalli’s Field, Love Forever oder Aftermath Of Obliteration Of Eternity). The Souls Of Millions Of Light Years Away aus dem Jahr 2013 ist einer ihrer größten Räume: Wände, Decke und Boden sind mit Spiegeln ausgekleidet, eine kleine Anzahl von LED-Leuchten erhellt die Szenerie in verschiedenen Farben. Ähnlich wie Sterne in einer unendlich erscheinenden Galaxie reflektieren die Lichter in den Spiegeln, multiplizieren sich und schaffen in dieser immersiven Umgebung eine rekursive Illusion. Je weiter man in den Raum ‚hineinschaut‘, desto dichter wird die Lichterdecke, bis die Farben Grün und Weiß verschmelzen. Von allen Seiten umschlossen, tauchen die Eintretenden in diese künstliche Sternengalaxie ein, wodurch ein allumfassender, grenzenloser Schauradius suggeriert wird. – Nele Schön

2011 – Thomas Köner, Europa – ein Klangpanorama

Aus dem Programmtext der Sound-Installation: „Wie klingt Dein Europa? Diese Frage richteten Deutschlandradio Kultur, das Goethe Institut Belgrad und das Institut für Musik und Akustik am ZKM Karlsruhe [2010] an angehende Klangkünstler:innen von Gibraltar bis in den Ural. Als Antwort kamen über 180 Einsendungen aus 25 Ländern.“ Köners Arbeit kombiniert die klangpanoramatische Tradition von geografisch weit erstreckten Simultan-Soundscapes, für die als Pionier vor allem Bill Fontana steht, mit dem Aufruf-Prinzip von Ernst Schnabels Hör-Panorama parallelen Zeitgeschehens in Der 29. Januar 1947. – Johannes Ullmaier

Weblinks:

2007 – Google Street View

Google Street View bietet Nutzer:innen die Möglichkeit, unbegrenzt durch Straßen zu navigieren und sich dabei auf 360°-Panoramabildern mit einer individuell einstellbaren Ansicht jeden Winkel anzusehen. Zu Beginn wird die Datengrundlage dafür aus firmeneigenen Aufnahmewagen mit einer auf dem Dach in ca. 3 m Höhe installierten Kamera erfasst. Mittlerweile werden die Daten auch zu Fuß oder per Fahrrad gesammelt, um die gesamte Welt zu kartografieren. Gesichter und Autokennzeichen sollen automatisch unkenntlich gemacht werden. Der Dienst startet 2007 in den USA und umfasst 2024 hundert Länder. Mehr als zehn Millionen Meilen an Bilderstrecke sollen registriert sein. Zu Beginn führt die Datenerfassung vor allem in Deutschland zu einer Debatte über Persönlichkeitsrechte. Im größeren Kontext gesehen ergänzt das panoramatische Google-Streben nach seitlicher Gesamtweltansicht das in Google Earth manifestierte nach Gesamtdraufsicht sowie das in Google Books manifestierte nach Totalaufblätterung. Analoge Google-Vorstöße, registratorisch auch ins Innere aller Häuser und Körper einzudringen, sind bislang weniger erfolgreich. – Hannah Bartölke | Johannes Ullmaier

Weblinks:

🖙 Google Street View – How it works

🖙 Wikipedia – Google Street View

2006 – Katharina Gaenssler, Aufnahmen des Ein-Zimmer-Appartements eines Cineasten und Viellesers

In 2700 Einzelaufnahmen erfasst Katharina Gaenssler von 13. bis 22. März 2006 den gesamten Wohnraum eines Einzimmer-Appartements. Der Bewohner hat diesen so gut wie vollständig mit Spuren seines Lebens und seiner kulturellen Erfahrungen bedeckt und so eine Art Daseins- und Rezeptions-Eigen-Panorama teils gestaltet, teils entstehen lassen. Die Fotoinstallation, die den erfassten Raum rundum nachbildet, wird in der Barbara Gross Galerie in München ausgestellt. Das zugehörige Buchobjekt präsentiert die 2700 Fotografien auf 2700 Seiten. – Johannes Ullmaier | Nina Cullmann

Literatur / Quellen:

- Gaenssler, Katharina: Staircase, Buchobjekt 2015

- Gaenssler, Katharina: TXT IMG, Leipzig: Spector Books 2015, S. 662

Weblinks:

🖙 Website Gaenssler 0605 (GROSS) B Buchobjekt

🖙 Website Gaenssler 0605 (GROSS) W

2005 – Google Earth

Nach zahlreichen Vor- und Parallelentwicklungen von Google eingekaufte und prominent implementierte Computersoftware, welche die Erde (quasi-)dreidimensional abbilden und verschiedene Sichtabstände bzw. Ausschnitte skalieren kann. Von der Herstellerfirma selbst als „der genaueste Globus der Welt“ beschrieben, eröffnet Google Earth nominell allen die Möglichkeit, die gesamte Erdoberfläche zu erkunden. Mittels sogenannten Geobrowsings kann die Ansicht frei gewählt und an beliebige Orte herangezoomt werden. Teilweise ist zusätzlich eine 3D-Ansicht verfügbar. Die ‚Kameraführung‘ wird dabei dem menschlichen Blick nachempfunden, sodass das Erkunden über Google Earth ein immersives Erlebnis verspricht. Wird nicht die 3D-Ansicht gewählt, kann man den Globus mithilfe des Cursors bewegen, um sich bestimmte Ziele anzuschauen. Die 2D-Darstellung wird aus Luft- und Satellitenbildern generiert, die beim Hereinzoomen engmaschiger aufgefaltet werden. Nutzer können so Städte und Landschaften sowie deren Koordinaten einsehen. Die Ansicht kann beliebig ausgerichtet werden, orientiert sich aber in der Grundeinstellung automatisch an einem kompass-genordeten Blickwinkel. Wer weit genug herauszoomt, kann die ganze Erde in Globalansicht erblicken. 2019 wird bekanntgegeben, dass Google Earth inzwischen mehr als 97 % der Welt abdecke. Unausweichlich expandiert das Sehbegehren seither weiter in Richtung Google Sky, Google Mars und Google Moon. – Stephan Klose | Hannah Bartölke | Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Abend, Paolo/Thielmann, Tristan: „Die Erde als Interface. Ein Google Earth-Rundgang“. In: Raum als Interface, hg. von Annika Richterbach und Gabriele Schabacher, Siegen: universi 2011, S. 127–143

Weblinks:

2003 – Second Life

2003 gestartete Online-Parallelwelt zur Lebenssimulation mit über 50 Mio. Accounts; damit meistfrequentiertes Metaverse vor der seit 2021 vom Meta-Konzern (zuvor: Facebook) unter diesem Namen entwickelten Sphäre. In der Second Life-Welt können Benutzer:innen mittels ihrer Avatare ein Quasi-Leben führen, mit anderen Avataren (bzw. den Benutzer:innen dahinter) kommunizieren, Handel treiben, Besitz akkumulieren und Ländereien bewirtschaften. Ziel des Projekts ist der Aufbau und die kollektive Bespielung einer Welt, die unabhängig von der ‚echten‘, aber im Unterschied zu den allermeisten Fiktions- und Gamewelten zeitlich parallel und kontinuierlich zur realen existiert. – Hannah Bartölke

Literatur / Quellen:

- Johnson, Phylis: Second life, media and the other society, New York: Peter Lang 2010

Weblinks:

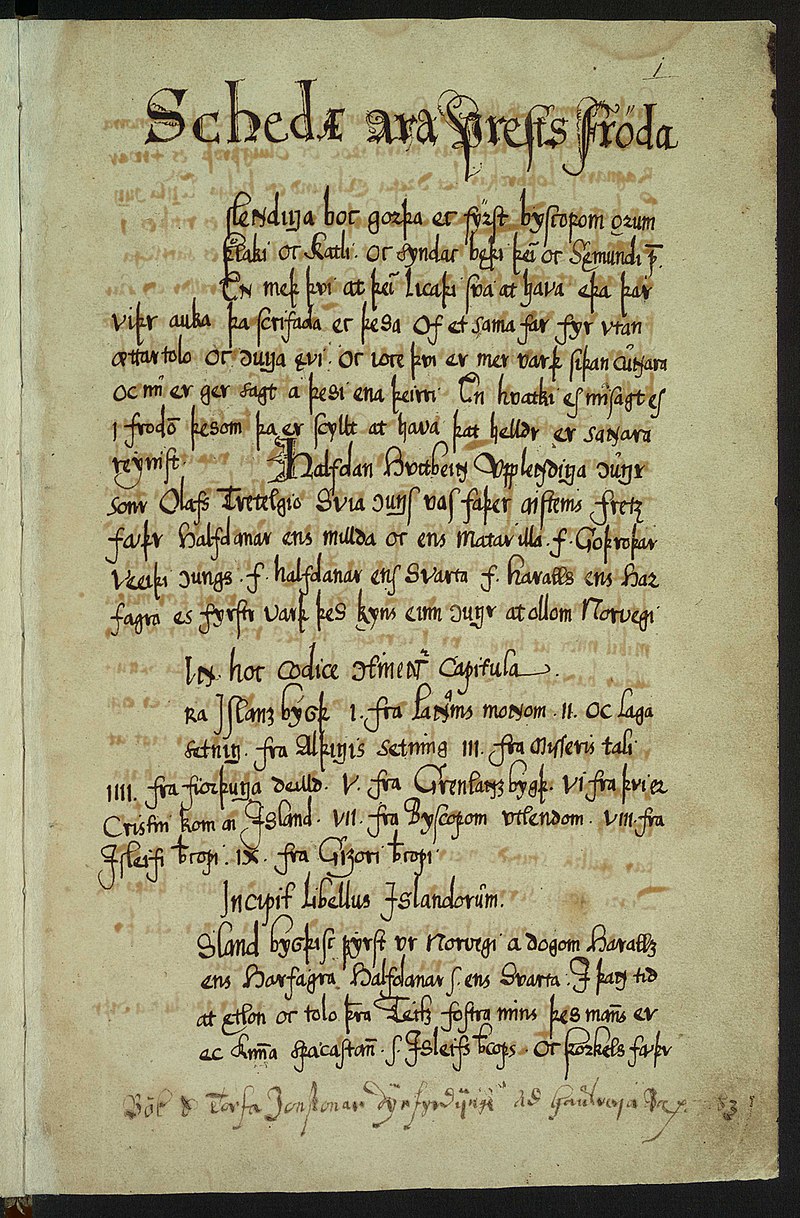

2003 – Genealogische Online-Datenbank, Íslendingabók

Das Íslendingabók (dt. Buch der Isländer) ist eine webbasierte Datenbank, die von zwei isländischen Unternehmen, deCODE genetics und Frisk Software, erschaffen wurde. deCODE genetics beschäftigt sich mit genetischer Forschung weltweit, Frisk Software ist ein IT-Unternehmen. Die Datenbank ermöglicht die Rekonstruktion der Verwandtschaftsverhältnisse aller Einwohnenden Islands. Da Island ein isolierter Inselstaat mit kleiner Population ist, entsteht dort schon früh eine Kultur der Aufzeichnung von Familiengenealogien, unter anderem im Buch der Isländer (12. Jh), dem Namensgeber für das Webprojekt, das als das älteste historiographische Werk Islands gilt. Noch heute sind zahlreiche Quellen bis ins 9. Jahrhundert verfügbar, die es ermöglichen, genealogische Linien bis in die Gegenwart zu ziehen. Das Íslendingabók bedient sich dieser Aufzeichnungen, erweitert durch Informationen aus Melderegistern, Urkunden, Kirchenregistern und staatlichen Zensusdaten, die bereits für das 18. Jahrhundert flächendeckend erhoben wurden. Diese Daten, die der Begründer von Frisk Software, Friðrik Skúlason, schon seit frühen den 1990ern selbstständig sammelte, werden 1997 mit der zu biomedizinischen Forschungszwecken angelegten Gendatenbank von deCODE genetics verknüpft, in der etwa ein Drittel der lebenden Isländerinnen und Isländer registriert ist. Die aus dieser Kooperation entstehende Datenbank enthält Information über nahezu alle Personen, die seit dem Zuzug nordischer Siedler im 9. Jahrhundert in Island geboren wurden, womit sie die bis dato dichteste und wohl valideste genealogische Registratur einer größeren menschlichen Population bildet.

Der Zugang zum Íslendingabók ist aus Datenschutzgründen an den Nachweis einer eigenen isländischen Identifikationsnummer gebunden, wobei auch registrierte NutzerInnen uneingeschränkt nur auf ihren eigenen Familienstammbaum zugreifen können, wohingegen die Daten von Personen, mit welchen kein Verwandtschaftsverhältnis besteht, für sie gesperrt bleiben. Zwar eröffnet sich individuellen NutzerInnen so jeweils nur ein personalisiertes Panorama ihrer Herkunft, doch das ganze Buch der Isländer ‚weiß‘ alles. – Bianca Niebling / Sofya Sinelnikova

Literatur / Quellen:

- Pálsson, Gísli: „The Web of Kin. An Online Genealogical Machine“. In: Kinship and Beyond. The Genealogical Model Reconsidered, Reproduction and Sexuality, New York: Berghahn Books 2009, S. 84–110.

Weblinks:

2002–2008 – David Simon, The Wire

Auf dokumentarischen Sozialreportagen fußende TV-Serie, die – ausgehend vom Milieu der Drogenhändler- und Drogenermittler in Baltimore – die Totalität der Sozialstruktur einer US-Großstadt um 2000 TV-dramatisch zu entrollen versucht, stellvertretend für die Problemlage der urbanen USA insgesamt. Dies vollzieht sich über fünf, jeweils eine gesamte Lebenssphäre ausleuchtende Staffeln, konkret: Drogenökonomie, traditionelle Ökonomie (anhand der Hafenarbeiter und ihrer Gewerkschaft), Politik, Schulwesen und Journalismus/Medien. Nach Themenbreite und gesellschaftlichem Repräsentationsanspruch konsequenter in gesellschaftspanoramatischer Balzac/Zola-Tradition als das Gros vergleichbar umfänglicher, aufwendig produzierter und oft ebenfalls erzählstrangreicher neuerer TV-Serien. – Johannes Ullmaier

Weblinks:

2002 – Digitale Überwachungsbildschirme in Minority Report

Große und/oder multiple digitale und virtuelle Interfaces sowie Bildschirme werden vermehrt seit den 1990er-Jahren in Filmen als Dispositive der Macht und Kontrolle eingesetzt. Der Science-Fiction-Thriller Minority Report (USA 2002) imaginiert auf Basis der gleichnamigen Kurzgeschichte von Philip K. Dick eine ‚Precrime‘-Abteilung der Polizei im Jahr 2054, die eine Prävention von Verbrechen durch umfassende Überwachung mit kleinen Insektenrobotern erzielt. Regisseur Steven Spielberg konzipiert dafür in Zusammenarbeit mit Experten für Human-Computer-Interaction ein virtuelles Interface, das auf großen holografischen Displays Informationen abbildet, Echtzeit-Überwachungsaufnahmen bereitstellt und Visionen von zukünftigen Verbrechen visualisiert. Es wird zum Ausdruck einer technisierten und deterministischen Überwachungsgesellschaft. Der Techno-Thriller The Circle (USA 2017, R: J. Ponsoldt), eine filmische Adaption des gleichnamigen Romans von Dave Eggers (EA 2014), thematisiert eher thesenhaft die Gefahren des Überwachungskapitalismus. Das Social-Media-Unternehmen The Circle sieht im neuen Projekt „SeeChange“ die Chance, alles zu wissen und alles zu sehen. Weltweit installierte Miniaturkameras mit GPS-System übermitteln in Echtzeit Daten, deren Vernetzung und Analyse zu mehr Transparenz und Sicherheit führen soll. Die ‚SoulSearcher‘-App, welche Personen ohne Social-Media-Account innerhalb von 20 min finden kann, wird zum interaktiven Kontrollinstrument. Die letzte Einstellung zeigt ihre panoramatische Überwachung im Splitscreen mit mehr als hundert Bildfeldern von Aufnahmen der Drohnen- und Miniaturkameras nebeneinander montiert. – Kaim Bozkurt

Literatur / Quellen:

- Stewart, Garrett: „Surveillance Cinema“. In: Film Quarterly 66 (2012), H. 2, S. 5–15, S. 5–15>

- Koutsourakis, Angelos: „Cinema and Surveillance Capitalism: Consumer Behaviorism and Labor Alienation in Paranoia 1.0 (2004) and The Circle (2017)“. In: Quarterly Review of Film and Video 40 (2022), H. 6, S. 764–787, S. 764–787

Weblinks:

1998 – Peter Weir (Regie), The Truman Show

Truman Burbank (Jim Carrey) weiß nicht, dass er die Hauptfigur in einer TV-Reality-Show ist und die Stadt, in der er seit seiner Geburt lebt, nur eine Kulisse unter einer riesigen Kuppel mit künstlichem Klima, bevölkert von Schauspielern und Statisten. Der Film kombiniert Motive des theatrum mundi mit Elementen klassischer All-Überwachungs-Dystopien. Bemerkenswerterweise weckt ein defekter Scheinwerfer, der von der Kuppel stürzt, bei Truman erste Zweifel an der Realität seiner Wirklichkeit. Das Panorama verrät sich als Medium. – Bernd Klöckener