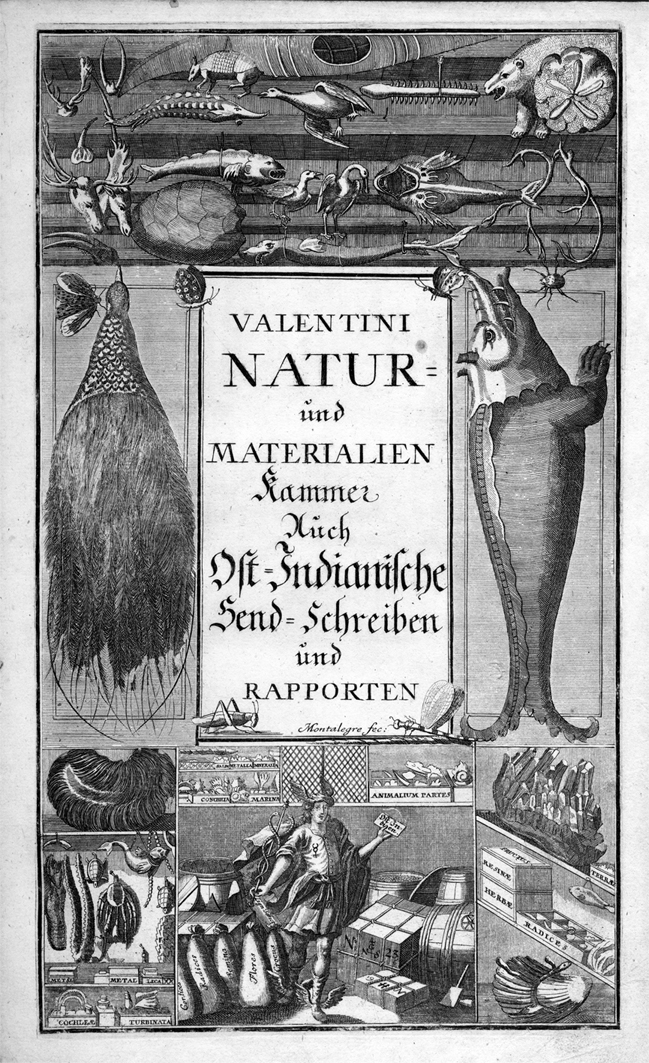

Das von 1704 bis 1714 in drei Bänden erschienene Museum Museorum (lat. Museum der Museen) des Experimentalphysikers, Naturforschers und Kuriositätensammlers Michael Bernhard Valentini steht als „Schau-Bühne aller Materialen und Specereyen“ in der Tradition der Wunderkammern und Kunstkabinette der Spätrenaissance, verfolgt dabei aber einen zukunftsweisenden wissenschaftlichen Anspruch. Die reichhaltige Sammlung versteht sich als Kompendium verschiedener Naturphänomene und beschränkt sich nicht auf den europäischen Kontinent, sondern präsentiert ausgiebig Trouvaillen von Valentinis zahlreichen außereuropäischen Forschungsreisen. Der erste Band beschäftigt sich mit Gesteinen, Kräutern, Metallen, Mineralien, Pflanzen und Tieren, ferner mit relevanten Maschinen und Instrumenten, zum Beispiel meteorologischen Messstationen. Im zweiten Band beschreibt der Autor die Geschichte und Ausstattung von vergangenen und gegenwärtigen Wunderkammern und Kuriositätenkabinetten, wohingegen er im dritten botanische ‚Kuriositäten‘ aus Ost- und Westindien vorstellt. In seiner Abundanz der Phänomene und Illustrationen präsentiert sich das Werk als eine Art ‚Museumsbuch für Alles aus aller Welt‘. – Nina Cullmann

Literatur / Quellen:

- Valentini, Michael Bernhard: Museum Museorum, Oder Vollständige Schau-Bühne Aller Materialien und Specereye, 3 Bde., Frankfurt am Main: Johann David Zunne 1704