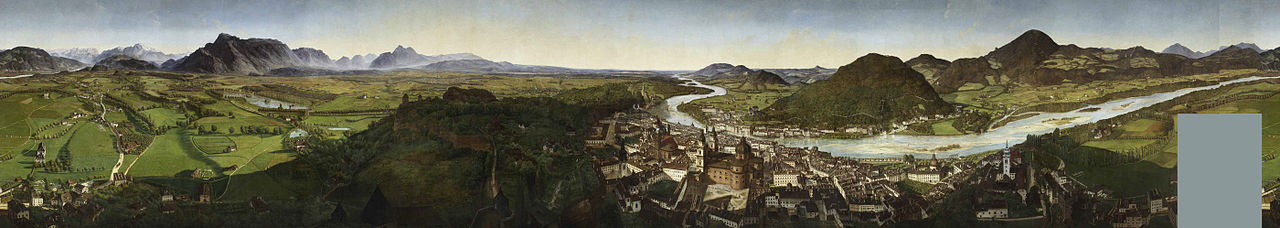

Im Avant-propos zur Comédie humaine aus dem Juli 1842 rechtfertigt Honoré de Balzac (1799–1850) den – an Dantes Divina commedia angelehnten – Titel seines 91 Romane und Erzählungen (ursprünglich waren 137 geplant) und 3000 Figuren umfassenden Unternehmens mit dessen Universalität. Zugleich epochenspiegelnd wie epochemachend, begreift sich das Werk als Sittengemälde der postrevolutionären französischen Gesellschaft, in der das Geld eine immer größere Rolle spielt und das Leben der Menschen determiniert. Dabei tauchen zentrale Figuren in mehreren Werken – mal als Haupt-, mal als Nebenfiguren – auf, wodurch sich die einzelnen Handlungen zu einem zusammenhängenden Diegese-Kosmos konfigurieren. Da das Geschehen sich zudem über mehrere Generationen erstreckt, werden die einzelnen Individuen oft über lange Zeiträume begleitet und sowohl im gesamtgesellschaftlichen Komplex als auch in bestimmten Milieukontexten verortet. Durchgehendes Ziel ist es dabei, verborgene Gesetzmäßigkeiten der historischen Entwicklung offenzulegen. Mit quasi-dokumentarischem Anspruch schildert Balzac die Lebenswirklichkeit unterschiedlicher sozialer Schichten, vor allem des Adels und des Bürgertums, hauptsächlich in der Metropole Paris, aber auch in der Provinz. So lässt sich die Comédie humaine als panoramatisches Projekt der repräsentativen epischen Gesamterfassung des Sozialgefüges der französischen Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts begreifen. Unter Einbeziehung verschiedener Gattungen (Reflexionen, Beschreibungen, Essays, Briefe etc.) entsteht dabei ein maximal großformatiges wie zugleich detailreiches narratives Wimmelbild der damaligen Weltstadt und ihrer Bevölkerung. Entsprechend wurde Balzacs Romanzyklus als „vollständige Geschichte“, in der „jedes Kapitel ein Roman und jeder Roman eine Zeitgeschichte“ ist (Sabin, Artikel „Balzac, Honoré de“, S. 109), charakterisiert, dessen Einheit laut Ernst Robert Curtius in dessen „Allheit“ (zit. n. ebd.) liegt. – Nina Cullmann

Literatur / Quellen:

- Balzac, Honoré de: La comédie humaine [1829–1850], 10 Bde., Paris: Gallimard 1976

- Sabin, Stefana: „Balzac, Honoré de“. In: Metzler Lexikon Weltliteratur, hg. von Axel Ruckaberle, Stuttgart: J. B. Metzler 2006, S. 106–110, S. 106–110

Weblinks:

🖙 Kindlers Literatur Lexikon

🖙 Wikipedia