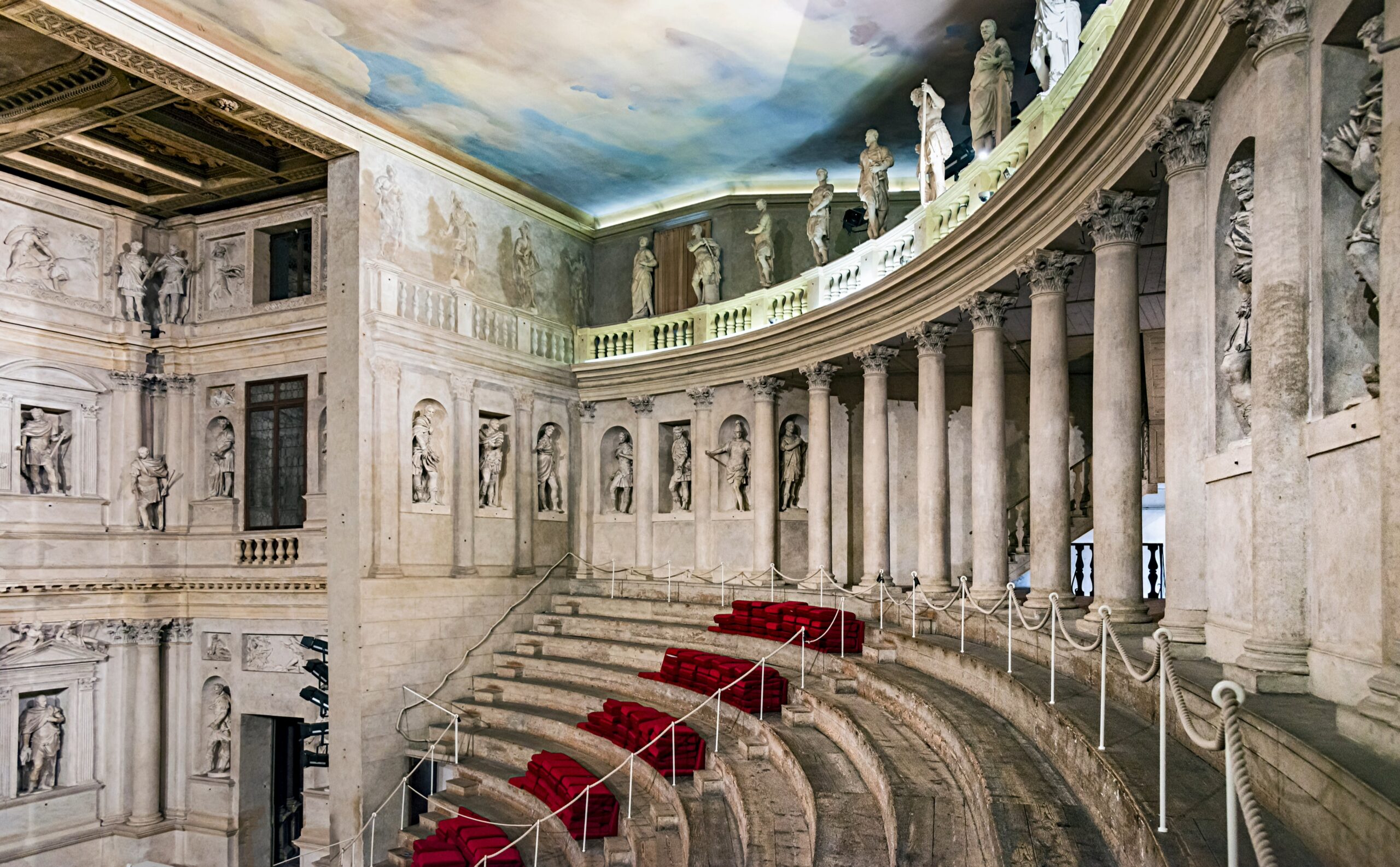

In diesem Jahr vollendet der Bauherr Andrea Palladio mit dem Teatro Olimpico in Vicenza ein Gebäude, dessen Konzeption die künftige Entwicklung der illusionistischen Bühne maßgeblich befördert. Mit besonderem Augenmerk auf die Verbindung zwischen Zuschauerraum und Bühne kreiert Palladio eine Raumordnung, die nicht wie zuvor im höfischen Theater verschiedene Logen vorsieht, sondern allen Zuschauenden den gleichen wirkungsvollen Bühnenblick ermöglicht. Bereits eine Generation vor Andrea Palladio wird die Tendenz zur Schaffung eines illusionistischen Bühnenbildes offenkundig, die mit der Abkehr von mittelalterlichen Traditionen wie der Simultanbühne einhergeht: Statt wie dort in die Breite ausgerollt und parzelliert zu werden, soll die Totalität der dargestellten Welt jetzt einheitlich vertieft erscheinen. Entsprechend verfügt Palladios Bühnenprospekt – durch seine architektonische Anlage entscheidend erweitert – über mehr Tiefe, was zur Voraussetzung der im Barock entwickelten und eingesetzten Guckkastenbühne wird. So besteht der Hintergrund des Teatro Olimpico nicht mehr länger ausschließlich aus einem gemalten Bühnenbild, sondern wird von einer großflächigen Schauwand ausgefüllt, die sich durch eine gestaffelte illusionistische Hintergrundarchitektur auszeichnet und zu dieser Zeit eine Besonderheit darstellt. Die reale Architektur im Hintergrund der Bühne ermöglicht damit erstmalig eine realistische Wiedergabe der Raumvertiefung. Der Blick der Zuschauenden auf die scheinbar dahinterliegende Kulissenstadt erfolgt durch drei Portale im Bühnenbild. Ursprünglich will Palladio sogar auch die Veränderlichkeit des Bühnenbildes schon gewährleisten, wofür er ein System drehbarer, eingeschobener Bühnenbilder konzipiert, die zum jeweiligen Stück passende Landschaftsausblicke bieten sollen (vgl. Beyer, Palladio, 45–46). Da die Kulissenstadt jedoch konkret für eine Vorstellung von Sophokles’ Tragödie König Ödipus erbaut wird, die statisch vorm Palast von Theben spielt, entscheiden sich die Veranstalter gegen diese Pläne und zugunsten einer fest installierten Hintergrundarchitektur, die jede Veränderung am Bühnenbild ausschließt. Doch auch so schafft Palladios Theater zu Beginn des 16. Jahrhunderts, in einer Zeit, in der ein vertiefter Illusionsanspruch sich zu regen beginnt, einen neuen, durch Vertiefung erweiterten Darstellungsrahmen für die Dramenwelt auf einer Bühne. – Lena Reuther

Literatur / Quellen:

- Beyer, Andreas: Andrea Palladio, Teatro Olimpico. Triumpharchitektur für eine humanistische Gesellschaft, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch-Verlag 1987.