Mit über 300 Millionen Verkäufen eines der populärsten Computerspiele. Im Zentrum stehen das Erkunden und der blockweise Ausbau einer im Prinzip unbegrenzten, wenngleich in einigen Versionen faktisch limitierten Welt. Die Spielsphäre ist in unterschiedliche Terrains gegliedert und generiert sich, je nachdem, wie weit Spielende sich bewegen, auf der horizontalen Ebene immer weiter. Zudem gibt es verschiedene Spielmodi (darunter ‚Kreativ‘, ‚Überleben‘, ‚Abenteuer‘ und ‚Zuschauer‘) und zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten. Ursprünglich in Perssons Firma Mojang Specifications entwickelt und 2014 von Microsoft übernommen, kann das Spiel sowohl allein als auch zu mehreren gespielt werden und bildet in summa einen der größten Welterzeugungskomplexe innerhalb der digitalen Game World. – Hannah Bartölke

2009 – Radom auf der Wasserkuppe

Das ehemalige militärische Sperrgebiet bietet mit dem 60 m langen Rundlauf um die Kuppel einen einzigartigen Panoramablick, mit einer Reichweite von mehr als 100 km, über das „Land der offenen Fernen“ im Dreiländereck von Hessen, Bayern und Thüringen. Am 26. Juni erklärt das Hessische Landesamt für Denkmalpflege das Radom zum Kulturdenkmal und gibt Hessens höchsten, auf einer Höhe von 960 m in der Rhön gelegenen Aussichtspunkt für die Öffentlichkeit frei. Ein typisches Beispiel für die Kulturalisierung lokaler Höchstlagen zum ‚Panoramablick‘, sei es – wie hier – aus ehemaligen Funktionszusammenhängen heraus, sei es – wie am markantesten bei Fernsehtürmen – parallel zur laufenden Nutzung oder sei es – wie bei Aussichtsplattformen, etwa Desert View am Grand Canyon – zur Bezeigung ‚sehenswerter‘ Naturausblicke. Der Aussichtspunkt ist der erblickte Überblick. – Maureen Seyfarth | Johannes Ullmaier

Weblinks:

🖙 Website

2007 – Google Street View

Google Street View bietet Nutzer:innen die Möglichkeit, unbegrenzt durch Straßen zu navigieren und sich dabei auf 360°-Panoramabildern mit einer individuell einstellbaren Ansicht jeden Winkel anzusehen. Zu Beginn wird die Datengrundlage dafür aus firmeneigenen Aufnahmewagen mit einer auf dem Dach in ca. 3 m Höhe installierten Kamera erfasst. Mittlerweile werden die Daten auch zu Fuß oder per Fahrrad gesammelt, um die gesamte Welt zu kartografieren. Gesichter und Autokennzeichen sollen automatisch unkenntlich gemacht werden. Der Dienst startet 2007 in den USA und umfasst 2024 hundert Länder. Mehr als zehn Millionen Meilen an Bilderstrecke sollen registriert sein. Zu Beginn führt die Datenerfassung vor allem in Deutschland zu einer Debatte über Persönlichkeitsrechte. Im größeren Kontext gesehen ergänzt das panoramatische Google-Streben nach seitlicher Gesamtweltansicht das in Google Earth manifestierte nach Gesamtdraufsicht sowie das in Google Books manifestierte nach Totalaufblätterung. Analoge Google-Vorstöße, registratorisch auch ins Innere aller Häuser und Körper einzudringen, sind bislang weniger erfolgreich. – Hannah Bartölke | Johannes Ullmaier

Weblinks:

🖙 Google Street View – How it works

🖙 Wikipedia – Google Street View

2005 – Google Earth

Nach zahlreichen Vor- und Parallelentwicklungen von Google eingekaufte und prominent implementierte Computersoftware, welche die Erde (quasi-)dreidimensional abbilden und verschiedene Sichtabstände bzw. Ausschnitte skalieren kann. Von der Herstellerfirma selbst als „der genaueste Globus der Welt“ beschrieben, eröffnet Google Earth nominell allen die Möglichkeit, die gesamte Erdoberfläche zu erkunden. Mittels sogenannten Geobrowsings kann die Ansicht frei gewählt und an beliebige Orte herangezoomt werden. Teilweise ist zusätzlich eine 3D-Ansicht verfügbar. Die ‚Kameraführung‘ wird dabei dem menschlichen Blick nachempfunden, sodass das Erkunden über Google Earth ein immersives Erlebnis verspricht. Wird nicht die 3D-Ansicht gewählt, kann man den Globus mithilfe des Cursors bewegen, um sich bestimmte Ziele anzuschauen. Die 2D-Darstellung wird aus Luft- und Satellitenbildern generiert, die beim Hereinzoomen engmaschiger aufgefaltet werden. Nutzer können so Städte und Landschaften sowie deren Koordinaten einsehen. Die Ansicht kann beliebig ausgerichtet werden, orientiert sich aber in der Grundeinstellung automatisch an einem kompass-genordeten Blickwinkel. Wer weit genug herauszoomt, kann die ganze Erde in Globalansicht erblicken. 2019 wird bekanntgegeben, dass Google Earth inzwischen mehr als 97 % der Welt abdecke. Unausweichlich expandiert das Sehbegehren seither weiter in Richtung Google Sky, Google Mars und Google Moon. – Stephan Klose | Hannah Bartölke | Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Abend, Paolo/Thielmann, Tristan: „Die Erde als Interface. Ein Google Earth-Rundgang“. In: Raum als Interface, hg. von Annika Richterbach und Gabriele Schabacher, Siegen: universi 2011, S. 127–143

Weblinks:

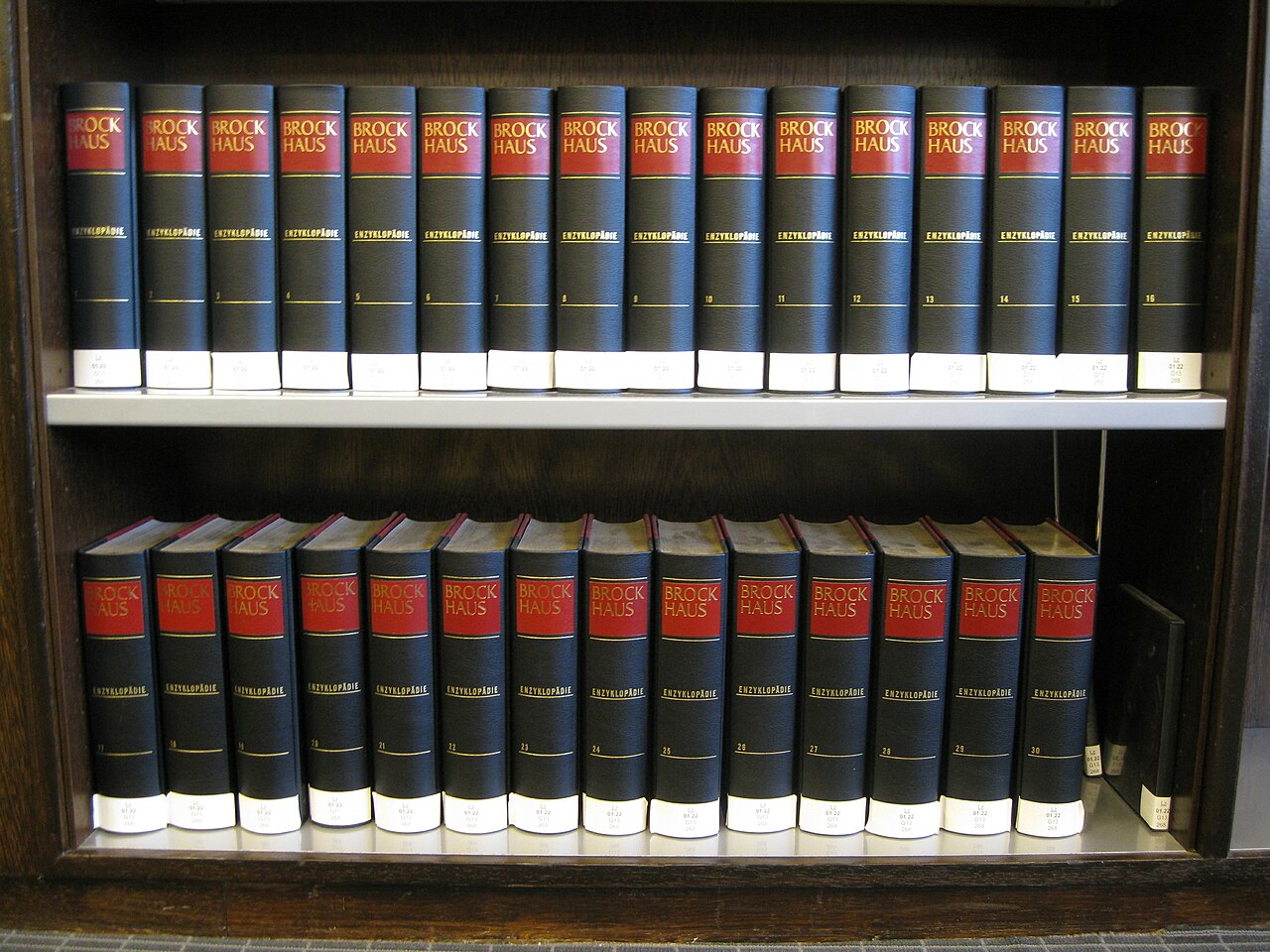

2005 – Letzte gedruckte Brockhaus-Auflage

Den medienerweiterten Endstand deutschsprachiger Print-Enzyklopädik registriert die Wikipedia wie folgt: „Die 21. Auflage der Brockhaus Enzyklopädie ist ein Allgemeinlexikon in 30 Bänden, das auf rund 24.500 Seiten rund 300.000 Stichwörter behandelt, etwa 40.000 Bilder und ein Tonarchiv mit etwa 4000 Hörbeispielen (Gesamtspielzeit von rund 70 h) umfasst. Es wurde herausgegeben und betreut vom Bibliographischen Institut & F. A. Brockhaus. Die Druckfassung erschien 2005 und 2006, eine Fassung mit USB-Stick und zwei DVDs wurde 2005 ausgeliefert, die Online-Fassung wurde bis 2010 aktualisiert.“ Auch im deutschen Sprachraum ist die Universal-Enzyklopädik damit in der Wikipedia aufgegangen, mit großen Vor- und gravierenden Nachteilen. – Johannes Ullmaier

Weblinks:

2004 – Fandom: Die Plattform für Popkultur-Communities

Fandom, früher bekannt als Wikia, ist eine der weltweit führenden Online-Plattformen für Fanseiten und Communities rund um Popkultur, Videospiele, Filme, Serien und andere medienbezogene Themen. Von Jimmy Wales, dem Mitbegründer von Wikipedia, und Angela Beesley Starling im Jahr 2004 gegründet, bietet Fandom eine strukturierte Umgebung, in der Nutzer gemeinsam Wissensdatenbanken zu spezifischen Themen erstellen und pflegen können. Die Webseite nutzt das Wiki-Format, was es Community-Mitgliedern ermöglicht, Inhalte kollaborativ zu erstellen und zu bearbeiten. Mit momentan ca. 50 Millionen Seiten (Stand 23.01.2025) und einer breiten Nutzerbasis ist Fandom zu einer unverzichtbaren Ressource für Fans und Interessierte geworden, die detaillierte Informationen zu ihren Lieblingsserien, Spielen oder Franchises suchen. Charakteristisches Merkmal ist dabei gerade die thematische Vielfalt: Jede Community hat die Freiheit, ihre Inhalte und die Gestaltung ihres Wikis an die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Zielgruppe anzupassen. Neben den Wiki-Funktionen bietet Fandom auch redaktionelle Inhalte, darunter News, Artikel und Interviews, die von einem professionellen Team erstellt werden. Zudem ist die Plattform in der Gaming-Welt durch ihre umfassenden Datenbanken und Guides für Videospiele besonders populär. Mit der Integration von Diskussionsforen, Blogs und anderen interaktiven Elementen fördert Fandom den sozialen Austausch innerhalb der Communities. Die unzähligen Wikis bieten eine panoramatische Perspektive auf die jeweiligen Franchises. Ähnlich wie ein Panorama einen umfassenden Überblick über eine Landschaft bietet, erlaubt Fandom den Nutzern, die komplexen und vielfältigen Elemente eines fiktionalen Universums zu erfassen. Die Struktur der Plattform ermöglicht es, sowohl in die Tiefe einzelner Details einzutauchen als auch die größeren Zusammenhänge innerhalb der Lore, der Charakterentwicklungen und der erzählerischen Welt zu überblicken. Darüber hinaus spiegelt die visuelle und inhaltliche Aufbereitung vieler Fandom-Wikis eine panoramatische Herangehensweise wider: Die Seiten sind so aufgebaut, dass sie einen weiten, umfassenden Blick auf die Spiel- oder Erzählwelt gewähren, wobei Detailinformationen zugleich leicht zugänglich bleiben. Dadurch wird Fandom zu einem digitalen Gesamtkompendium, das ästhetische, narrative und funktionale Dimensionen vereint und Fans ermöglicht, ihre Lieblingswelten aus verschiedenen Perspektiven zu erkunden. – Felix Klopsch / Lena-Maria Weiß

Weblinks:

2003 – Second Life

2003 gestartete Online-Parallelwelt zur Lebenssimulation mit über 50 Mio. Accounts; damit meistfrequentiertes Metaverse vor der seit 2021 vom Meta-Konzern (zuvor: Facebook) unter diesem Namen entwickelten Sphäre. In der Second Life-Welt können Benutzer:innen mittels ihrer Avatare ein Quasi-Leben führen, mit anderen Avataren (bzw. den Benutzer:innen dahinter) kommunizieren, Handel treiben, Besitz akkumulieren und Ländereien bewirtschaften. Ziel des Projekts ist der Aufbau und die kollektive Bespielung einer Welt, die unabhängig von der ‚echten‘, aber im Unterschied zu den allermeisten Fiktions- und Gamewelten zeitlich parallel und kontinuierlich zur realen existiert. – Hannah Bartölke

Literatur / Quellen:

- Johnson, Phylis: Second life, media and the other society, New York: Peter Lang 2010

Weblinks:

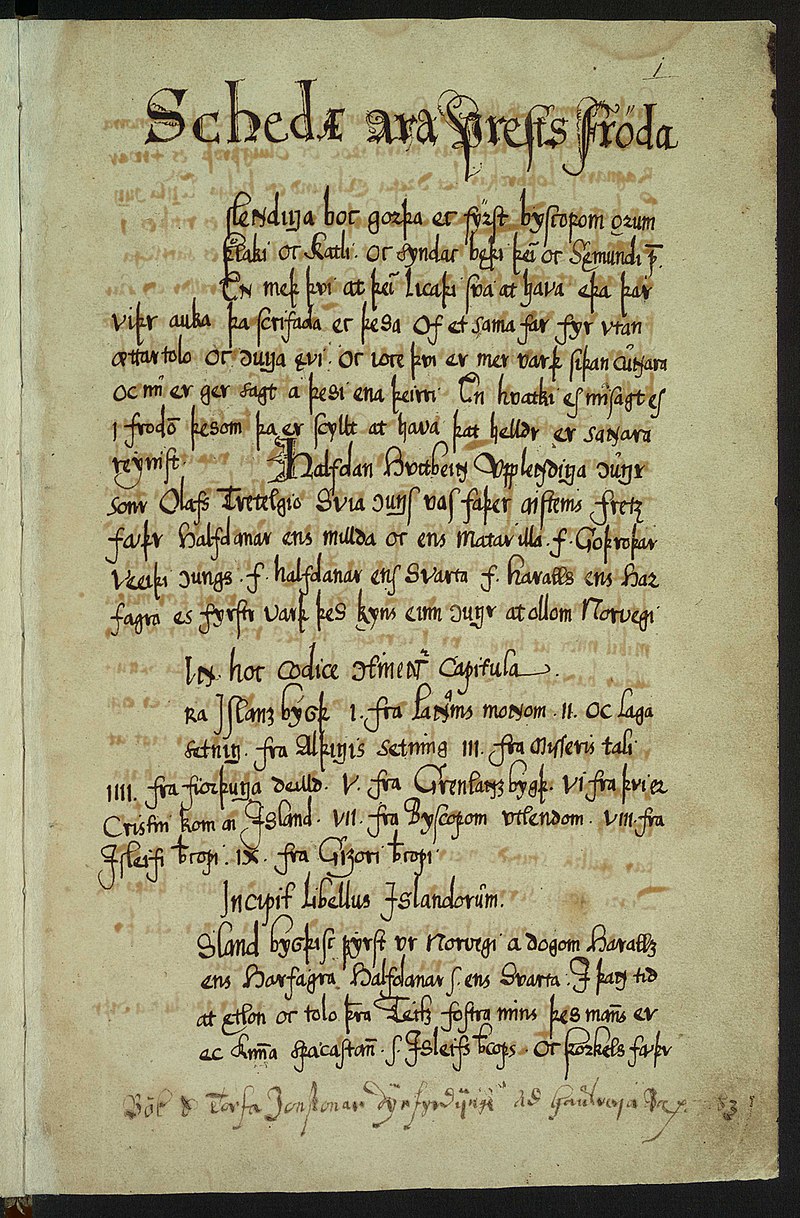

2003 – Genealogische Online-Datenbank, Íslendingabók

Das Íslendingabók (dt. Buch der Isländer) ist eine webbasierte Datenbank, die von zwei isländischen Unternehmen, deCODE genetics und Frisk Software, erschaffen wurde. deCODE genetics beschäftigt sich mit genetischer Forschung weltweit, Frisk Software ist ein IT-Unternehmen. Die Datenbank ermöglicht die Rekonstruktion der Verwandtschaftsverhältnisse aller Einwohnenden Islands. Da Island ein isolierter Inselstaat mit kleiner Population ist, entsteht dort schon früh eine Kultur der Aufzeichnung von Familiengenealogien, unter anderem im Buch der Isländer (12. Jh), dem Namensgeber für das Webprojekt, das als das älteste historiographische Werk Islands gilt. Noch heute sind zahlreiche Quellen bis ins 9. Jahrhundert verfügbar, die es ermöglichen, genealogische Linien bis in die Gegenwart zu ziehen. Das Íslendingabók bedient sich dieser Aufzeichnungen, erweitert durch Informationen aus Melderegistern, Urkunden, Kirchenregistern und staatlichen Zensusdaten, die bereits für das 18. Jahrhundert flächendeckend erhoben wurden. Diese Daten, die der Begründer von Frisk Software, Friðrik Skúlason, schon seit frühen den 1990ern selbstständig sammelte, werden 1997 mit der zu biomedizinischen Forschungszwecken angelegten Gendatenbank von deCODE genetics verknüpft, in der etwa ein Drittel der lebenden Isländerinnen und Isländer registriert ist. Die aus dieser Kooperation entstehende Datenbank enthält Information über nahezu alle Personen, die seit dem Zuzug nordischer Siedler im 9. Jahrhundert in Island geboren wurden, womit sie die bis dato dichteste und wohl valideste genealogische Registratur einer größeren menschlichen Population bildet.

Der Zugang zum Íslendingabók ist aus Datenschutzgründen an den Nachweis einer eigenen isländischen Identifikationsnummer gebunden, wobei auch registrierte NutzerInnen uneingeschränkt nur auf ihren eigenen Familienstammbaum zugreifen können, wohingegen die Daten von Personen, mit welchen kein Verwandtschaftsverhältnis besteht, für sie gesperrt bleiben. Zwar eröffnet sich individuellen NutzerInnen so jeweils nur ein personalisiertes Panorama ihrer Herkunft, doch das ganze Buch der Isländer ‚weiß‘ alles. – Bianca Niebling / Sofya Sinelnikova

Literatur / Quellen:

- Pálsson, Gísli: „The Web of Kin. An Online Genealogical Machine“. In: Kinship and Beyond. The Genealogical Model Reconsidered, Reproduction and Sexuality, New York: Berghahn Books 2009, S. 84–110.

Weblinks:

2002 – Weltrechtsprinzip

Nach dem Weltrechtsprinzip (auch Universalitätsprinzip genannt) ist jeder Staat für die Verfolgung aller Straftaten besonders schwerwiegender Art (z.B. Völkermord) zuständig, unabhängig davon, wo, von wem und zu wessen Lasten sie begangen wurden. Es steht im Widerspruch zu dem bislang vorherrschenden Souveränitätsprinzip, nach dem jeder Staat allein für die Verfolgung von auf seinem Gebiet (Territorialitätsgrundsatz) sowie durch oder an seinen Staatsangehörigen (Personalitätsgrundsatz) begangenen Straftaten legitimiert ist, während jede darüber hinausgehende Strafverfolgung als Eingriff in die Souveränität des betroffenen anderen Staates angesehen wird. (Beispiele für das Personalitätsprinzip: Deutschland darf einen Deutschen verfolgen, der im Ausland einen Ausländer getötet hat sowie auch einen Ausländer, der im Ausland einen Deutschen getötet hat, soweit der Täter sich in Deutschland aufhält.)

Einen gewissen Vorläufer des Weltrechtsprinzips kann man in der seit Jahrhunderten üblichen weltweiten Verfolgung von Piraterie sehen. Allerdings stand diese nominell nicht im Widerspruch zum Souveränitätsprinzip, da die Piraterie auf dem staatenlosen Gebiet der Weltmeere stattfand und alle (seefahrenden) Nationen sich gleichermaßen bedroht sahen. (Jedenfalls in der Theorie; in der Praxis gab es durchaus Unterstützung mancher Nationen für bestimmte Piraten, die auf Konkurrenten angesetzt wurden.)

In Folge der Verbrechen des Dritten Reiches und deren Aufarbeitung in den Nürnberger Prozessen verbreitete sich jedoch die Überzeugung, dass auch Staatenlenker und deren vollstreckende Organe sich nicht vor der Ahndung ihrer Taten sicher fühlen dürfen. Daher sollen, wenn eine solche Verfolgung im Tatortstaat nicht gewährleistet ist, andere Staaten oder supranationale Institutionen tätig werden können. Diese Überlegungen resultierten 2002 in der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Zudem schufen etliche Länder in ihren nationalen Rechtsordnungen Kompetenznormen, um in Ergänzung zum IStGH tätig werden zu können. In Deutschland wurden 2002 hierfür das Grundgesetz geändert (Art. 96 Abs. 5 GG) und das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) eingeführt. Seitdem hat es etliche Verurteilungen, insbesondere wegen Taten in Ruanda und Syrien gegeben, da die Täter in Deutschland betroffen wurden.

Allerdings erlangte das Universalitätsprinzip nie universale Geltung. Große internationale Player wie die U.S.A und China waren von vorneherein nicht bereit, den IStGH zu unterstützen und eigene Staatsbürger der etwaigen Verfolgung durch diesen auszusetzen. Russland war kurzzeitig Mitglied, ist aber alsbald wieder aus den internationalen Vereinbarungen ausgestiegen. Zudem sieht sich das Weltrechtsprinzip in neuerer Zeit zunehmenden Angriffen ausgesetzt. Die U.S.A. gehen in der zweiten Amtszeit Trumps sogar soweit, Mitarbeiter des IStGH unter Sanktionsdrohung zu stellen, soweit deren Tätigkeit Interessen der U.S.A. berühren könnten. Zugleich ist das Universalitätsprinzip grundsätzlicher Kritik von Seiten postkolonialer Theorien ausgesetzt: Der Westen versuche, mithilfe der internationalen Jurisdiktion seine Ambitionen umzusetzen. Die Kritik wird dann wirkmächtig, wenn sich Staatenlenker unter Berufung auf sie einer möglichen Verfolgung zu entziehen suchen. – Ralf Wehowsky

Literatur / Quellen:

- Stuckenberg, Carl-Friedrich: „Weltrechtsprinzip und (Völker-)Strafrecht“. In: Bonner Rechtsjournal 2 (2020), S. 102–108. (https://www.bonner-rechtsjournal.de/fileadmin/pdf/Artikel/2020_02/BRJ_102_2020_Stuckenberg.pdf)

- Wilhelmi, Theresa: Das Weltrechtsprinzip im internationalen Privat- und Strafrecht, Frankfurt am Main: Peter Lang 2007.

Weblinks:

2002–2008 – David Simon, The Wire

Auf dokumentarischen Sozialreportagen fußende TV-Serie, die – ausgehend vom Milieu der Drogenhändler- und Drogenermittler in Baltimore – die Totalität der Sozialstruktur einer US-Großstadt um 2000 TV-dramatisch zu entrollen versucht, stellvertretend für die Problemlage der urbanen USA insgesamt. Dies vollzieht sich über fünf, jeweils eine gesamte Lebenssphäre ausleuchtende Staffeln, konkret: Drogenökonomie, traditionelle Ökonomie (anhand der Hafenarbeiter und ihrer Gewerkschaft), Politik, Schulwesen und Journalismus/Medien. Nach Themenbreite und gesellschaftlichem Repräsentationsanspruch konsequenter in gesellschaftspanoramatischer Balzac/Zola-Tradition als das Gros vergleichbar umfänglicher, aufwendig produzierter und oft ebenfalls erzählstrangreicher neuerer TV-Serien. – Johannes Ullmaier