Den medienerweiterten Endstand deutschsprachiger Print-Enzyklopädik registriert die Wikipedia wie folgt: „Die 21. Auflage der Brockhaus Enzyklopädie ist ein Allgemeinlexikon in 30 Bänden, das auf rund 24.500 Seiten rund 300.000 Stichwörter behandelt, etwa 40.000 Bilder und ein Tonarchiv mit etwa 4000 Hörbeispielen (Gesamtspielzeit von rund 70 h) umfasst. Es wurde herausgegeben und betreut vom Bibliographischen Institut & F. A. Brockhaus. Die Druckfassung erschien 2005 und 2006, eine Fassung mit USB-Stick und zwei DVDs wurde 2005 ausgeliefert, die Online-Fassung wurde bis 2010 aktualisiert.“ Auch im deutschen Sprachraum ist die Universal-Enzyklopädik damit in der Wikipedia aufgegangen, mit großen Vor- und gravierenden Nachteilen. – Johannes Ullmaier

2005 – Videospiel Shadow of the Colossus

Das von Sony Computer Entertainment veröffentlichte und von Team ICO entwickelte Shadow of the Colossus gilt als wegweisendes Beispiel für die Inszenierung von Panoramatik in Videospielen. Das Spiel nutzt weite Ausblicke, um eine emotionale Verbindung zwischen den Spieler*innen und der kargen, mysteriösen Spielwelt zu schaffen. Dabei dienen die Panoramen in Shadow of the Colossus weniger der Orientierung als der atmosphärischen Verdichtung. Sie betonen die Einsamkeit und Monumentalität der Welt, indem sie die Leere zwischen den Kämpfen gegen die gigantischen Kolosse inszenieren. Die Spieler*innen durchqueren lange Abschnitte karger Landschaften und werden dort dazu ermutigt, innezuhalten und die Weite und Stille der Umgebung zu erleben, was der Spieldramaturgie eine melancholische und meditative Qualität verleiht. So bedient sich das Spiel des virtuellen Panoramablicks primär, um narrative und emotionale Dimensionen zu unterstreichen. Die weiten Ausblicke sind nicht nur ästhetisch beeindruckend, sondern auch symbolisch aufgeladen, da sie die Beziehung zwischen dem Protagonisten, seiner Mission und der Welt um ihn herum reflektieren. Damit verbindet Shadow of the Colossus Technik, Design und Blickregie, um ein panoramatisches Element als zentrales Moment des Spielerlebnisses zu etablieren. – Felix Klopsch / Niclas Stahlhofen

Literatur / Quellen:

- Bonner, Marc: Offene-Welt-Strukturen. Architektur, Stadt- und Naturlandschaft im Computerspiel, Marburg: Büchner-Verlag eG 2023.

- Bonner, Marc: „Medienspezifische Panorama-Situationen in Open-World-Spielen“. In: Alles im Blick. Perspektiven einer intermedialen Panoramatik, hg. von Roman Mauer, Johannes Ullmaier, und Clara Wörsdörfer, Wiesbaden: Springer 2025, S. 585–609.

Weblinks:

2004 – Fandom: Die Plattform für Popkultur-Communities

Fandom, früher bekannt als Wikia, ist eine der weltweit führenden Online-Plattformen für Fanseiten und Communities rund um Popkultur, Videospiele, Filme, Serien und andere medienbezogene Themen. Von Jimmy Wales, dem Mitbegründer von Wikipedia, und Angela Beesley Starling im Jahr 2004 gegründet, bietet Fandom eine strukturierte Umgebung, in der Nutzer gemeinsam Wissensdatenbanken zu spezifischen Themen erstellen und pflegen können. Die Webseite nutzt das Wiki-Format, was es Community-Mitgliedern ermöglicht, Inhalte kollaborativ zu erstellen und zu bearbeiten. Mit momentan ca. 50 Millionen Seiten (Stand 23.01.2025) und einer breiten Nutzerbasis ist Fandom zu einer unverzichtbaren Ressource für Fans und Interessierte geworden, die detaillierte Informationen zu ihren Lieblingsserien, Spielen oder Franchises suchen. Charakteristisches Merkmal ist dabei gerade die thematische Vielfalt: Jede Community hat die Freiheit, ihre Inhalte und die Gestaltung ihres Wikis an die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Zielgruppe anzupassen. Neben den Wiki-Funktionen bietet Fandom auch redaktionelle Inhalte, darunter News, Artikel und Interviews, die von einem professionellen Team erstellt werden. Zudem ist die Plattform in der Gaming-Welt durch ihre umfassenden Datenbanken und Guides für Videospiele besonders populär. Mit der Integration von Diskussionsforen, Blogs und anderen interaktiven Elementen fördert Fandom den sozialen Austausch innerhalb der Communities. Die unzähligen Wikis bieten eine panoramatische Perspektive auf die jeweiligen Franchises. Ähnlich wie ein Panorama einen umfassenden Überblick über eine Landschaft bietet, erlaubt Fandom den Nutzern, die komplexen und vielfältigen Elemente eines fiktionalen Universums zu erfassen. Die Struktur der Plattform ermöglicht es, sowohl in die Tiefe einzelner Details einzutauchen als auch die größeren Zusammenhänge innerhalb der Lore, der Charakterentwicklungen und der erzählerischen Welt zu überblicken. Darüber hinaus spiegelt die visuelle und inhaltliche Aufbereitung vieler Fandom-Wikis eine panoramatische Herangehensweise wider: Die Seiten sind so aufgebaut, dass sie einen weiten, umfassenden Blick auf die Spiel- oder Erzählwelt gewähren, wobei Detailinformationen zugleich leicht zugänglich bleiben. Dadurch wird Fandom zu einem digitalen Gesamtkompendium, das ästhetische, narrative und funktionale Dimensionen vereint und Fans ermöglicht, ihre Lieblingswelten aus verschiedenen Perspektiven zu erkunden. – Felix Klopsch / Lena-Maria Weiß

Weblinks:

2004 – Katharina Gaenssler Transsibirien I – XIII

Während einer Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking fotografiert Katharina Gaenssler aus einem Fenster heraus manuell und impulshaft die Fahrtstrecke. So entsteht eine Serie von 8764 Fotografien, die nebeneinander ein Streckenpanorama präsentieren, dessen Abfolge in einem Buchobjekt aus 13 Bänden mit ebenso vielen Seiten wie Fotos dokumentier ist. – Johannes Ullmaier | Nina Cullmann

Literatur / Quellen:

- Gaenssler, Katharina: Transsibirien I – XIII, Buchobjekt 2004

Weblinks:

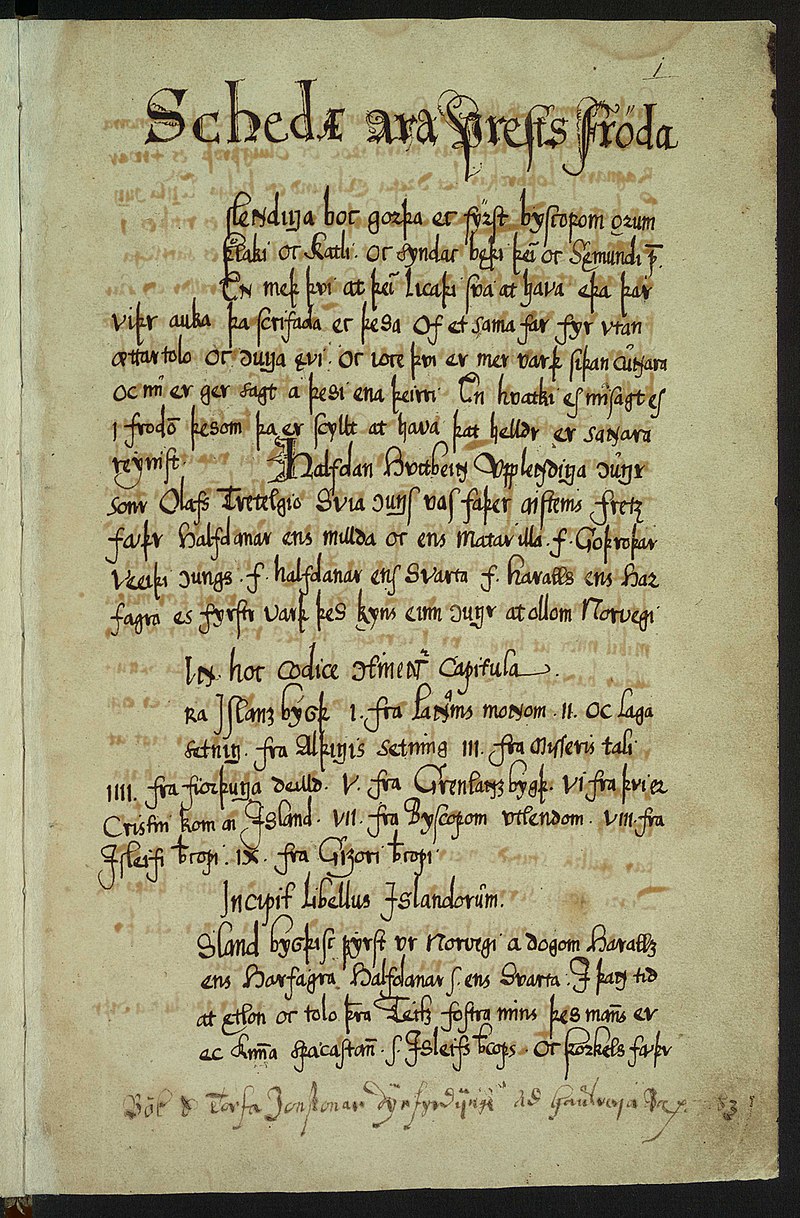

2003 – Genealogische Online-Datenbank, Íslendingabók

Das Íslendingabók (dt. Buch der Isländer) ist eine webbasierte Datenbank, die von zwei isländischen Unternehmen, deCODE genetics und Frisk Software, erschaffen wurde. deCODE genetics beschäftigt sich mit genetischer Forschung weltweit, Frisk Software ist ein IT-Unternehmen. Die Datenbank ermöglicht die Rekonstruktion der Verwandtschaftsverhältnisse aller Einwohnenden Islands. Da Island ein isolierter Inselstaat mit kleiner Population ist, entsteht dort schon früh eine Kultur der Aufzeichnung von Familiengenealogien, unter anderem im Buch der Isländer (12. Jh), dem Namensgeber für das Webprojekt, das als das älteste historiographische Werk Islands gilt. Noch heute sind zahlreiche Quellen bis ins 9. Jahrhundert verfügbar, die es ermöglichen, genealogische Linien bis in die Gegenwart zu ziehen. Das Íslendingabók bedient sich dieser Aufzeichnungen, erweitert durch Informationen aus Melderegistern, Urkunden, Kirchenregistern und staatlichen Zensusdaten, die bereits für das 18. Jahrhundert flächendeckend erhoben wurden. Diese Daten, die der Begründer von Frisk Software, Friðrik Skúlason, schon seit frühen den 1990ern selbstständig sammelte, werden 1997 mit der zu biomedizinischen Forschungszwecken angelegten Gendatenbank von deCODE genetics verknüpft, in der etwa ein Drittel der lebenden Isländerinnen und Isländer registriert ist. Die aus dieser Kooperation entstehende Datenbank enthält Information über nahezu alle Personen, die seit dem Zuzug nordischer Siedler im 9. Jahrhundert in Island geboren wurden, womit sie die bis dato dichteste und wohl valideste genealogische Registratur einer größeren menschlichen Population bildet.

Der Zugang zum Íslendingabók ist aus Datenschutzgründen an den Nachweis einer eigenen isländischen Identifikationsnummer gebunden, wobei auch registrierte NutzerInnen uneingeschränkt nur auf ihren eigenen Familienstammbaum zugreifen können, wohingegen die Daten von Personen, mit welchen kein Verwandtschaftsverhältnis besteht, für sie gesperrt bleiben. Zwar eröffnet sich individuellen NutzerInnen so jeweils nur ein personalisiertes Panorama ihrer Herkunft, doch das ganze Buch der Isländer ‚weiß‘ alles. – Bianca Niebling / Sofya Sinelnikova

Literatur / Quellen:

- Pálsson, Gísli: „The Web of Kin. An Online Genealogical Machine“. In: Kinship and Beyond. The Genealogical Model Reconsidered, Reproduction and Sexuality, New York: Berghahn Books 2009, S. 84–110.

Weblinks:

2002 – Digitale Überwachungsbildschirme in Minority Report

Große und/oder multiple digitale und virtuelle Interfaces sowie Bildschirme werden vermehrt seit den 1990er-Jahren in Filmen als Dispositive der Macht und Kontrolle eingesetzt. Der Science-Fiction-Thriller Minority Report (USA 2002) imaginiert auf Basis der gleichnamigen Kurzgeschichte von Philip K. Dick eine ‚Precrime‘-Abteilung der Polizei im Jahr 2054, die eine Prävention von Verbrechen durch umfassende Überwachung mit kleinen Insektenrobotern erzielt. Regisseur Steven Spielberg konzipiert dafür in Zusammenarbeit mit Experten für Human-Computer-Interaction ein virtuelles Interface, das auf großen holografischen Displays Informationen abbildet, Echtzeit-Überwachungsaufnahmen bereitstellt und Visionen von zukünftigen Verbrechen visualisiert. Es wird zum Ausdruck einer technisierten und deterministischen Überwachungsgesellschaft. Der Techno-Thriller The Circle (USA 2017, R: J. Ponsoldt), eine filmische Adaption des gleichnamigen Romans von Dave Eggers (EA 2014), thematisiert eher thesenhaft die Gefahren des Überwachungskapitalismus. Das Social-Media-Unternehmen The Circle sieht im neuen Projekt „SeeChange“ die Chance, alles zu wissen und alles zu sehen. Weltweit installierte Miniaturkameras mit GPS-System übermitteln in Echtzeit Daten, deren Vernetzung und Analyse zu mehr Transparenz und Sicherheit führen soll. Die ‚SoulSearcher‘-App, welche Personen ohne Social-Media-Account innerhalb von 20 min finden kann, wird zum interaktiven Kontrollinstrument. Die letzte Einstellung zeigt ihre panoramatische Überwachung im Splitscreen mit mehr als hundert Bildfeldern von Aufnahmen der Drohnen- und Miniaturkameras nebeneinander montiert. – Kaim Bozkurt

Literatur / Quellen:

- Stewart, Garrett: „Surveillance Cinema“. In: Film Quarterly 66 (2012), H. 2, S. 5–15, S. 5–15>

- Koutsourakis, Angelos: „Cinema and Surveillance Capitalism: Consumer Behaviorism and Labor Alienation in Paranoia 1.0 (2004) and The Circle (2017)“. In: Quarterly Review of Film and Video 40 (2022), H. 6, S. 764–787, S. 764–787

Weblinks:

2001 – Wikipedia

Von Jimmy Wales and Larry Sanger am 15. Januar 2001 gegründetes Projekt einer gemeinnützigen kooperativen Online-Enzyklopädie mit dem Anspruch, das Weltwissen nach Stichworten zu erfassen und – anders als es die (seither fast vollständig verschwundenen) traditionellen Print-Enzyklopädien konnten – laufend aktuell zu halten. Ein weiterer Anspruch zielt von Anfang an darauf, das Weltwissen in allen Sprachen verfügbar zu machen. Als erste nicht-anglophone Version startet die deutschsprachige Wikipedia bereits im März desselben Jahres. Indes bleiben Sprach-, Kultur- und Kommunikationsbarrieren – selbst nach dem Durchbruch automatisierter Übersetzungs-Software – vielfach weiterhin wirksam. – Johannes Ullmaier

Weblinks:

2000 – Graz-Miniaturen

Tastmodelle Grazer Sehenswürdigkeiten: des Uhrturms, der Oper, der Murinsel, des Kunst- und des Rathauses; seit 2000 im Rahmen des Projekts „Kultur begreifen“ des Behindertenpädagogen Kurt Hohensinner angefertigt. Die inklusiven Miniaturen machen das Stadtpanorama barrierefrei erfahrbar, indem Sehbehinderte den visuellen Charakter von Graz ertasten können. – Theresa Jahnen

Weblinks:

1997 – Hans Ulrich Gumbrecht, 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit

Im englischen Original unter dem Titel In 1926. Living at the Edge of Time erschienen, unternimmt das breite Materialkompendium eine dezidiert anti-chronikalische, stattdessen über „Dispositive“ bzw. „Codes“ strukturierte Gesamtregistratur des (absichtsvoll nicht prominent gewählten) Jahres 1926. Laut Klappentext entwirft es so „ein Panorama von synchronen Alltagsphänomenen der Zwischenkriegszeit wie Jazz, Boxen, Eisenbahnen, Mumien oder Stierkampf und läßt den Leser anhand von Querverweisen die ‚Gemeinsamkeiten der Gleichzeitigkeit‘ des Jahres 1926 erkunden.“ Ein Proto-Hypertext im Buchformat, zudem als frühes ‚Jahresbuch‘ im deutschsprachigen Raum mittelbar genrebildend. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Gumbrecht, Hans Ulrich: 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit [1997], Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001

1996 – Internet Archive

Noch in der utopischen Phase des Internets (fünf Jahre vor der Wikipedia) von Brewster Kahle gegründet, verspricht das gemeinnützige Projekt, die generische Transitorik der Onlinewelt zur omnitemporalen Allverfügbarkeit ihrer verschiedenen Stadien zu erweitern – was real nicht ganz, aber in beträchtlichen Teilen gelingt. Vor allem das Tool der Wayback Machine, eine Art Digital-Pendant zu H.G. Wells’ Time Machine, ermöglichst es, vergangene Zustände bzw. aktuell unzugänglich gewordene Inhalte zu erkunden. Ende 2023 sind über 839 Mrd. Websites archiviert. Daneben werden auch Filme, Bücher, Audios u. v. a. gesammelt und zugänglich gemacht, sofern das Copyright es zulässt. Angesichts der zunehmenden Oligarchisierung des Internets und der USA ist das in San Francisco ansässige Archiv um Spiegelungen seines Datenbestands (Ende 2021 ca. 200 Petabytes) außerhalb der USA bemüht – symbolträchtig vor allem in der neuen Bibliothek von Alexandria, aber auch in Kanada und in den Niederlanden. – Johannes Ullmaier