Interaktive Amsterdamer Medieninstallation zu Comenius’ didaktischem Gesamtkompendium von 1658. – Johannes Ullmaier

1987 – Where’s Wally?

Kinderbuch-Serie des britischen Illustrators Martin Handford. Auf den großformatigen Wimmelbildern der Bände ist, inmitten hunderter Figuren, stets der Weltenbummler Wally (in anderen Ländern heißt er Waldo, Walter, Willy, Valli) abgebildet, zu erkennen an der Pudelmütze, schwarzen Brille und seinem weiß-rot gestreiften Shirt. – Bernd Klöckener

Weblinks:

1985 – Katalog-Anthologie Alles und noch viel mehr

Tausendseitige Ausstellungs- und (Kunst-)Epochendokumentation mit sehr weitgespanntem Spektrum, das von „Bild + Text“ über „Song/Audio“ oder „Szene/Drama“ bis zu „Zeichen“ oder „Philosophie“ reicht. Alle Sektionen sind einem Buchstaben des Alphabets zugeordnet, wenngleich außer bei „V“ für „Video“ keine Übereinstimmung mit den Rubrikennamen herrscht. Auch läuft das Alphabet nicht wie gewohnt von A bis Z durchs Buch, sondern – quasi als Rundkette – von X bis Z und dann von A bis W. In der Präambel reflektiert der Herausgeber die Dialektik allumgreifender Bestrebungen: „Der Sinn von ALLES UND NOCH VIEL MEHR liegt darin, einmal das kreative Potential vereint zu zeigen […]. Es scheint mehr zu sein, als es tatsächlich ist, und ist plötzlich tatsächlich mehr. […] Bei ALLES UND NOCH VIEL MEHR handelt es sich um das VIEL MEHR, ein überschwängliches, systemsprengendes, luxuriöses Moment, wie in der anderen Richtung um das ETWAS, das WENIG oder gar das NICHTS, welches die zwanghaften Grenzen des ALLES überschreitet. Denn ALLES ist der Totalitarismus der Macht, der die zentralistische Lenkung perfektioniert und Einverleibungen durch klare Grenzziehung markiert. ALLES ist der Wahn der absoluten Kontrolle, des Gleichschritts und der Nivellierung des Heterogenen […], der Anspruch des reinen Wissens, das […] weder eine sinnvolle Selbstbeschreibung kennt noch den Flug der Gedanken, welche das VIEL MEHR charakterisieren.“ (Lischka (Hg.), Alles und noch viel mehr, S. 7). – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Lischka, Gerhard Johann (Hg.): Alles und noch viel mehr. Das poetische ABC, Bern: Bentelli 1985

Weblinks:

1983 – Valère Novarina, 2587 Figuren aus ‚Le Drame de la vie‘ [Das Drama des Lebens]

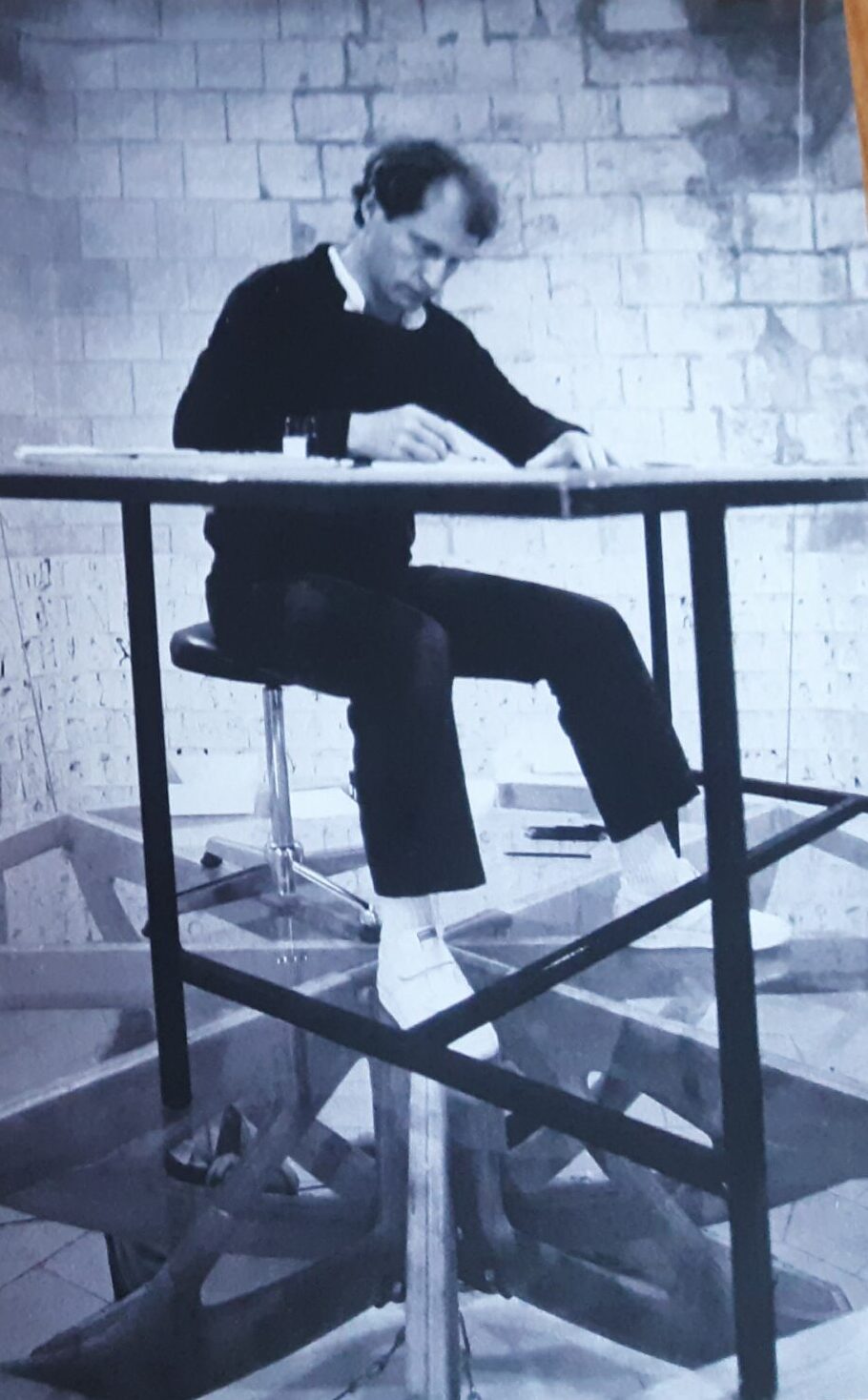

Am 5. und 6. Juli zeichnet der französische Autor und Maler Valère Novarina (* 1942 bei Genf) im achteckigen großen Saal des Saint-Nicolas-Turms in der französischen Stadt La Rochelle 24 h lang fast ohne Unterbrechung die 2587 Figuren seines Theaterstücks Le Drame de la vie [dt. Das Drama des Lebens]. Im Jahr darauf erscheint der Text als Buch. Die Bühnenfassung wird 1986 in der Regie des Autors beim Festival von Avignon uraufgeführt, wofür er auch selbst die Kulissen malt. Die szenische Anordnung seiner Zeichen-Performance hatte er bereits 1970 in seinem ersten Theatertext L’Atelier volant [dt. Die fliegende Werkstatt] beschrieben, in dem einer der drei Schauplätze die „Werkstatt“ ist: ein Erdgeschoss, als erste Etage ein horizontal gelegtes Wagenrad, mit Stegen zum Hinaufklettern. Im Saint-Nicolas-Turm stehen nun ein Tisch mit gläserner Tischplatte und ein Stuhl auf dem zentral an der Decke aufgehängten riesigen hölzernen Rad. Am frühen Morgen des 5. Juli erklettert es der Autor schwarz gekleidet in weißen Turnschuhen über ein Podest. Zugegen sind acht hell gekleidete Schauspieler, sechs „Aufhänger“ in weißen Latzhosen, die dunkel gekleidete Spielleiterin sowie der Turmwächter, der den Zugang verschließt. Der Künstler legt den Stapel weißer Papierbögen mit den Namen aller zu zeichnenden Figuren auf den transparenten Tisch, dazu dicke Rotstifte, schwarze Tusche, Zeichenfedern. In den Nischen des runden Außenstegs und im Treppenhaus beginnen die Schauspieler die 2587 Namen zu verlesen, die nach draußen übertragen und zeitgleich über den Radiosender France Culture gesendet werden, während Novarina konzentriert und schweigend, nur unter gelegentlichem Aufstampfen des Fußes, von unten sichtbar zeichnet. Die Spielleiterin sammelt die getrockneten Zeichnungen ein, die von den „Aufhängern“ rundum an den Wänden des kreisförmigen Raumes befestigt werden und sie so zunehmend bedecken. Mit einbrechender Dunkelheit erstrahlt ein Neonschriftzug mit der Zahl 2587 auf der Turmspitze. In den frühen Morgenstunden des folgenden Tages zeichnet Novarina „Adam“ auf das letzte Blatt. Die Zeichnungen werden in der Folge vielfach ausgestellt, etwa 1986 beim Festival von Avignon im „Theologischen Saal“ des Papstpalasts. Eine Auswahl von 100 Zeichnungen wird 1986 als Buch publiziert. Der Katalog der Ausstellung Théâtre des dessins in Barcelona 2010 dokumentiert die Performance mit Fotos und Abbildungen. 2023 erscheint unter dem Titel La Clef des langues [dt. Der Schlüssel der Namen] eine 507-seitige Druckfassung mit 663 Zeichnungen sowie allen Namensaufzählungen aus Novarinas Werken, gefolgt von 500 zitierten Gottesdefinitionen. Die letzte Seite zeigt ein Foto der Zeichenperformance im runden Turmsaal in La Rochelle. – Leopold von Verschuer

Literatur / Quellen:

- Novarina, Valère: Le Drame de la vie, Paris: P.O.L. 1984

- Novarina, Valère: 100/2587, einhundert Zeichnungen, Paris/Dijon: Beba/Le Consortium 1986

- Novarina, Valère: Théâtre de dessins: 2587 personnages et 311 définitions de Dieu, Barcelona: Eumo Editorial / Arts santa Mònica 2010

- Novarina, Valère: La Clef des langues, Paris: P.O.L. 2023

Weblinks:

1976 – Saul Steinberg, View of the World from 9th Avenue

Karikaturistische Parodie auf egozentrische Erdansichten: In der US- bzw. New-York-situierten Metropolen-Perspektive auf ‚die ganze Welt‘ erscheinen die 9th und 10th Avenue sehr groß, dahinter aber alles immer grotesker verkleinert und verkürzt, vergleichsweise ‚winzig‘ u. a. „China“, „Japan“ oder „Russia“. – Johannes Ullmaier

Weblinks:

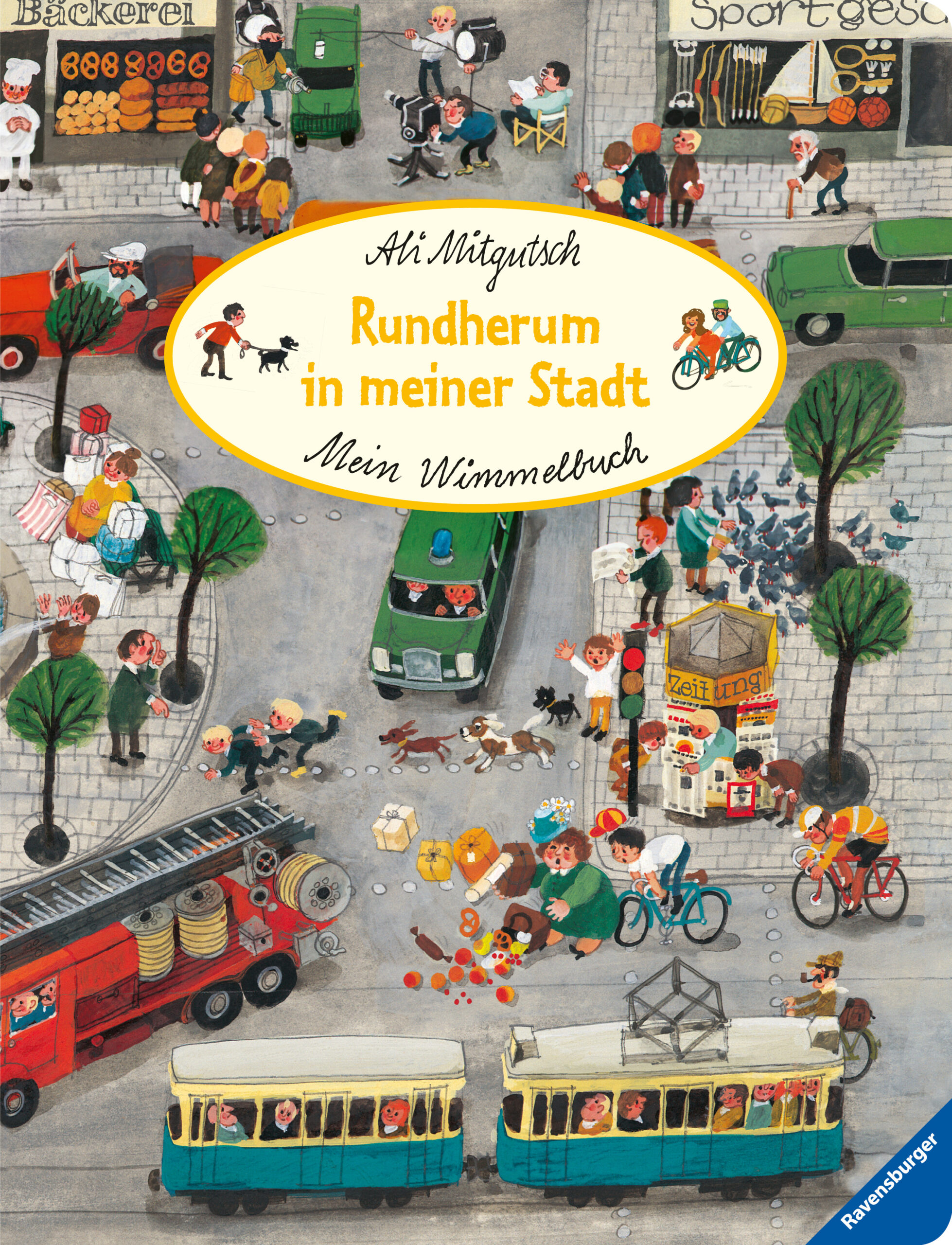

1968 – Ali Mitgutsch, Rundherum in meiner Stadt

Pionierwerk des aus München stammenden Kinderbuchautors, das als erstes Wimmelbuch im deutschsprachigen Raum gilt. 1969 erhält Mitgutsch für Rundherum in meiner Stadt den Deutschen Jugendbuchpreis. In seinen Wimmelbüchern werden häufig Themenkomplexe wie Dorf, Stadt, Land, Wasser und Arbeitswelt abgebildet, wodurch sie starke Alltagsnähe aufweisen. Oft betonen schon die Buchtitel den Suchbildcharakter, indem sie zum Mitmachen auffordern, wie etwa: Komm mit ans Wasser (1971). Zudem zeichnen Mitgutschs Bilderbücher sich durch ihre kleinteiligen Sachbeschreibungen aus. Indem sie den Blick auf Funktionszusammenhänge lenken, fördern sie die Beobachtungsgabe der jungen Leser (vgl. Kaminski, Bilderwelt, S. 320). Aus pädagogischer Sicht ermöglichen Mitgutschs Inszenierungen vielfältiger Alltagsszenen den Betrachtenden, Neues über ihre Umwelt zu lernen, wobei sie durch den Blick auf das Geschehen aus der Vogelperspektive zugleich immer den Überblick über die zahlreichen Details im Bild behalten. Durch die Tatsache, dass alle Figuren – egal, ob sie sich im Vordergrund oder im Hintergrund befinden – gleich groß sind, stellt der Autor und Zeichner bewusst ihre Funktion als Teil des Ganzen und damit strukturell auch ihre Ebenbürtigkeit heraus. Auf diese Weise erhält der Betrachter einen maximalen Freiraum beim Anschauen des Wimmelbuchs: Jeder kann selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge das Bild erschlossen wird und welche Szenen eingehender betrachtet werden (vgl. Nefzer, Fantasie und Sprache, S. 25). – Lena Reuther

Literatur / Quellen:

- Kaminski, Winfred: „Die Bilderwelt der Kinder“. In: Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, hg. von Reiner Wild, Stuttgart: Metzler 1990, S. 317–323.

- Mitgutsch, Ali: Rundherum in meiner Stadt. Mein Wimmelbuch, , 39. Aufl., Ravensburg: Ravensburger Buchverlag 1992.

- Mitgutsch, Ali: Komm mit ans Wasser. Mein Wimmelbuch, , 40. Aufl., Ravensburg: Ravensburger Buchverlag 1992.

- Nefzer, Ina: „Ich schaffe Bilder, die sich selbst erzählen. Mit Ali Mitgutschs Wimmelbüchern Fantasie und Sprache fördern“. In: Kindergarten heute 40 (2010), H. 8, S. 24–27.

Weblinks:

1947 – Alfred Thompson Eade, The Panorama Bible Study Course

Zeitkartografische Übersichtsdarstellung der Weltgeschichte nach dispensationalistisch aufgefasstem Bibelbericht; als Bibel-Panorama auch in deutscher Sprache in vielen Auflagen verbreitet; ab 4000 v. Chr. (Kain und Abel) kalender-korreliert; starker Akzent auf der (nicht mehr datierten) Endzeit nach biblischer Apokalypse-Schilderung. Das Vorwort der deutschen Ausgabe von 2022 (zwischenzeitlich mit CD-ROM, nun mit Online-Zugang) zitiert das Vorwort der OA, die „einen Überblick über die von Gott gegebenen Offenbarungen und Zeitalter zu vermitteln“ verspricht. Das deutsche Vorwort ergänzt: „Wie durch einen Rundblick (Panorama) möchte [das Bibel-Panorama] dem Leser das göttliche Handeln in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vor Augen stellen.“ – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Thompson Eade, Alfred: Bibel-Panorama [1940], Retzow: Christliche Verlagsgesellschaft 2019

1913 – Blaise Cendrars, La Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France

Avantgardeprogrammatisch unternimmt das von Sonia Delaunay illustrierte Leporello die simultanistische Ausbreitung der Buch-/Textform zur Tableau-Text/Bild-Fläche, die in freien Versen und konstrastiven Farbkonstellationen eine imaginative Bewegung auf der (real erst 1916 fertiggestellten) Reisestrecke präsentiert. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Cendrars, Blaise: La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, Paris: Les Hommes nouveaux 1913

Weblinks:

ca. 1890 – Apokalyptische Bibeldiagramme (Nachlass Henry Dunant)

Vier große Kartendiagramme zur biblischen Gesamtweltgeschichte und Apokalypse, aufgefunden im Nachlass des Gründers des Roten Kreuzes. Das erste, La premiére création, ein Diagramm der sieben Weltzeitalter, wurde höchstwahrscheinlich von Dunant selbst erstellt; die drei übrigen zu apokalyptischen Prophezeiungen wahrscheinlich nicht; ästhetische Nähe zur Art Brut. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Halter, Ernst/Müller, Martin: Der Weltuntergang. Mit einem Lesebuch, Zürich: Offizin 1999, S. 44–47

Weblinks:

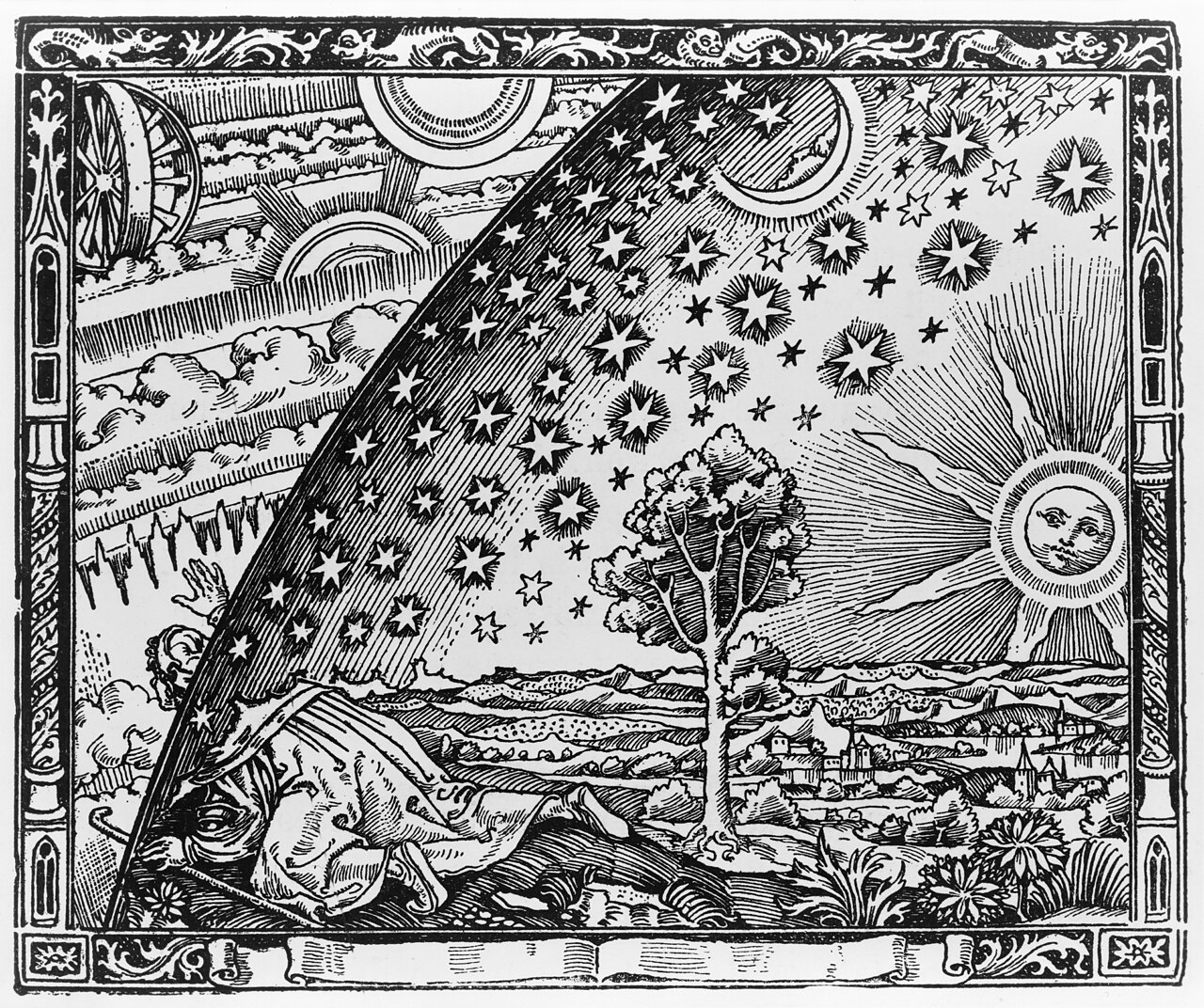

1888 – Camille Flammarion, Wanderer am Weltenrand

Ikonische Symbolisierung für das menschliche Erreichen und Durchbrechen des Weltenrands bzw. Wissenshorizonts (oder auch nur die bloße Behauptung solcher Erfahrung): „Ein naiver Missionar des Mittelalters erzählt sogar, dass er auf einer seiner Reisen auf der Suche nach dem irdischen Paradiese den Horizont erreichte, wo der Himmel und die Erde sich berühren, und dass er einen gewissen Punkt fand, wo sie nicht verschweißt waren, wo er hindurch konnte, indem er die Schultern unter das Himmelsgewölbe beugte.“ (Flammarion, S. 162, zit. n. Berger/Beinert/Wetzel/Kehl, Bilder des Himmels, S. 49). Sujet und Bildform verleiten dazu, die Entstehung des Holzstichs fälschlich in der frühen Neuzeit zu vermuten. Indes weist die versinnbildlichte Weltenrahmenüberschreitung als ambivalente Denk- und Erzählfigur viel weiter zurück und reicht von Platons Höhlengleichnis oder vom (zeitweisen) Lüften des Maya-Schleiers bis zu Filmen wie The Truman Show (1998) oder The Matrix (1999). – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Berger, Klaus/Beinert, Wolfgang/Wetzel, Christoph u. a.: Bilder des Himmels. Die Geschichte des Jenseits von der Bibel bis zur Gegenwart, Freiburg i. B.: Herder 2006, S. 49