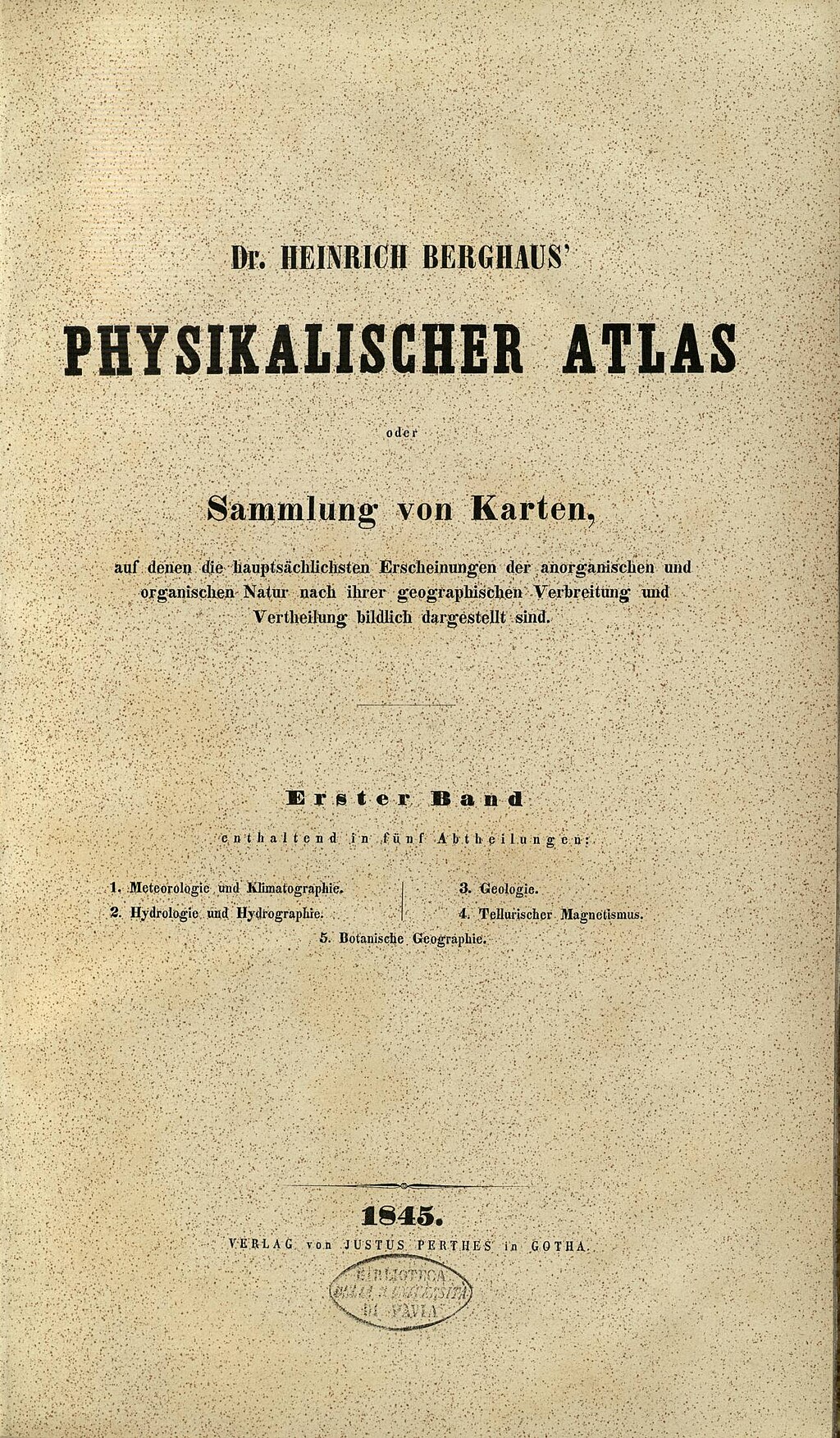

Die Erfolgsgeschichte der sogenannten ‚thematischen‘ Kartographie setzt, von einigen Vorläufern abgesehen, um 1800 ein. Zwar sind genau genommen alle Karten ‚thematisch‘, spätestens wenn sie neben topographischen Merkmalen etwa Staatsgrenzen verzeichnen – doch ist der Ausdruck halbwegs funktional, um das Verfahren zu bezeichnen, das im Alternativtitel des ersten thematischen Atlas, desjenigen von Heinrich Berghaus, prägnant umschrieben wird: Sammlung von Karten, auf denen die hauptsächlichsten Erscheinungen der anorganischen und organischen Natur nach ihrer geographischen Verbreitung und Vertheilung bildlich dargestellt sind. Das Supermedium Atlas, mit seiner Verschaltung der Totalitätsformen Karte und Buch (1570), kann damit nicht mehr ‚nur‘ das Ganze in eine Zusammenschau bringen, sondern auch alles, was dort an verschiedenen Stellen unterschiedlich ist: etwa Tiere, Pflanzen oder Bekleidungsweisen menschlicher Erdbewohner. Heute kommt ja kaum ein Wikipedia-Artikel ohne eine Karte dieses Typs aus, auf der beispielsweise die Geschichte der Durchsetzung des metrischen Systems mit unterschiedlich kolorierten Ländern veranschaulicht wird. Berghaus’ Atlas ist, wie es im Untertitel einer späteren Ausgabe (von 1851) heißt, „unter der fördernden Anregung Alexander’s von Humboldt“ entstanden und sollte ursprünglich zusammen mit dessen Kosmos (1845–1862) erscheinen – ein Vorhaben, das dann bei dessen Neuausgabe (Humboldt, Kosmos) realisiert wurde, der ein Reprint von Berghaus’ Atlas beigegeben ist. – Robert Stockhammer

Literatur / Quellen:

- Humboldt, Alexander von: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung [1845–1862], Frankfurt am Main: Eichborn 2004