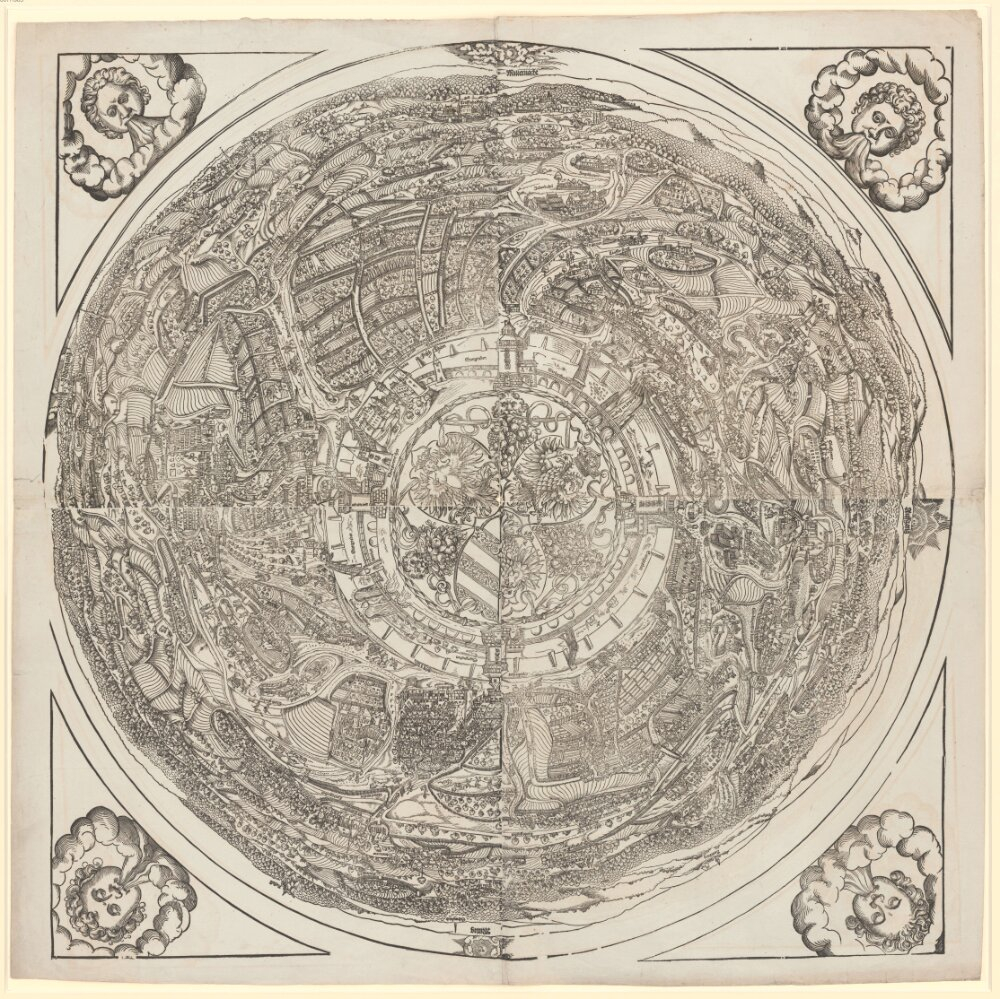

Holzschnitt von Steffan Gansöder nach einer 1577 von Paulus Reinhart im Auftrag der Stadt Nürnberg angefertigten, kreisförmigen Karte, welche die Befestigungsanlagen jenseits des zentralen, rundstilisierten Mauerrings sowie die Umgebung der Stadt bis zum Horizont in alle Himmelsrichtungen zeigt. „Der Stadtkern ist durch einen Wappendreipass mit den Nürnberger Stadtwappen und dem Reichswappen ersetzt. Das Umland mit der um die Stadt herum verlaufenden Landwehr besteht aus Palisaden, Äckern, Dörfern und Herrensitzen.“ (Jahn/Kissing, „Rundprospekt der Umgebung von Nürnberg“). Diesseits ihrer bestechenden ästhetischen Qualität erfüllt die Karte aber doch eine recht handfeste Funktion: Es handelt sich „um den Typus der Beweiskarte, die im 16. Jahrhundert verbreitet war und oftmals in Gerichtsakten überliefert ist. Mit ihr untermauerte die Stadt Nürnberg ihren Anspruch auf das Umland und ihr Recht, Steuern zu erheben.“ (Ebd.) – Bernd Klöckener

Literatur / Quellen:

- Jahn, Cornelia/Kissing, Ute: „Rundprospekt der Umgebung von Nürnberg“. In: bavarikon, https://www.bavarikon.de/object/bav:SAN-HSS-00000BSB00111983?p=1&cq=rundprospekt%20nürnberg&lang=de