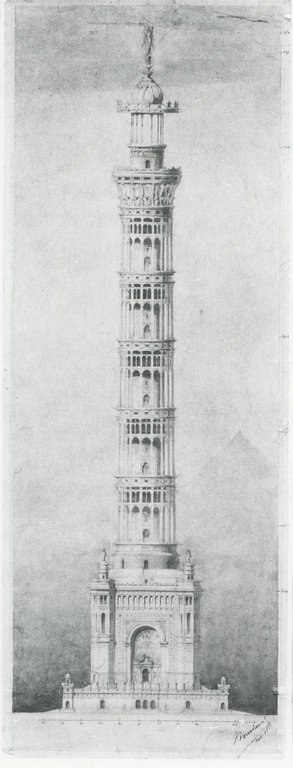

Zum 100. Jubiläum der Französischen Revolution will die französische Regierung im Jahr 1889 einen gewaltigen Prestigebau errichten. Präsident Jules Ferry wünscht sich ein Wahrzeichen, das die französischen Großmachtansprüche verdeutlichen soll. Insgesamt werden 107 Vorschläge eingereicht, darunter neben Gustav Eiffels später realisiertem Eiffelturm ein Sonnenturm-Entwurf des Architekten Jules Bourdais und des Ingenieurs Amédée Sébillot. Ihre Idee besteht darin, einen riesigen Leuchtturm aus Stein in die Mitte von Paris zu bauen, die sogenannte Colonne Soleil (dt. Sonnensäule). Diese soll eine künstliche, elektrische Sonne schaffen, um die Nacht in Paris zu erhellen, und erinnert an eines der antiken Weltwunder: den Leuchtturm von Pharos. Der Turm soll 300 Meter hoch und mit vier Aufzügen ausgestattet sein, auf seiner Spitze soll eine 55 Meter hohe Sonnenlaterne leuchten. Dazu hat Bourdais die Idee, die Dächer der Häuser in Paris mit Spiegeln zu bestücken, damit das Licht der Laterne in jeden Winkel der Stadt reflektieren kann. Im dreieckigen Turmsockel möchte er ein Elektrizitätsmuseum einrichten, zugleich soll die Sonnensäule für wissenschaftliche Experimente genutzt werden. Gekrönt wird das Bauwerk durch einen Ring aus Sternen und eine geflügelte Statue, welche der Wissenschaft gewidmet ist. Diesseits aller Zeitgeistspuren in der Konzeption entfaltet Bourdais’ Vision durch ihre allüberragende Anlage und allüberstrahlenden Rundumsicht große panoramatische Leuchtkraft. Gleichwohl unterschätzen Konstrukteur und Architekt in ihren Planungen das enorme Gewicht der Sonnensäule. Statische Probleme und die gewaltigen Kosten hätten das Projekt selbst dann verhindert, wenn der Zuschlag für den Bau des neuen Pariser Wahrzeichens nicht an Gustave Eiffel und seinen Eiffelturm gegangen wäre. So gerät der Leuchtturm-Traum bald in Vergessenheit. – Jana Keim / Jakob Wallis

Literatur / Quellen:

- Philouze Chatty, Claudine: Jules Bourdais (1835–1915): un ingénieur chez les architectes, Toulouse: Université Toulouse-Jean Jaurès 2016.