Die Brücke der nationalen Einheit (auch: Brücke des nationalen Zusammenhalts, ungarisch: Nemzeti összetartozás hídja) ist eine Fußgängerbrücke in Sátoraljaújhely im Nordosten Ungarns. Sie ist mit einer Spannweite von 723 Metern die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt. Das Bauwerk ist Teil des Zemplén-Abenteuerparks und verbindet die Berge Szárhegy und Várhegy im Tokajer Gebirge. Aus einer Höhe von 80 Metern bietet die Brücke imposante Ausblicke auf die umliegenden Wälder, das Zemplén-Gebirge sowie bis zur slowakischen Grenze. Wer über die Hängebrücke spaziert, muss schwindelfrei sein, denn in der Mitte befindet sich ein acht Meter langer Glassteg. Dieser bietet den Besuchern einen allseitigen Ausblick und besonderen Nervenkitzel. – Jakob Wallis

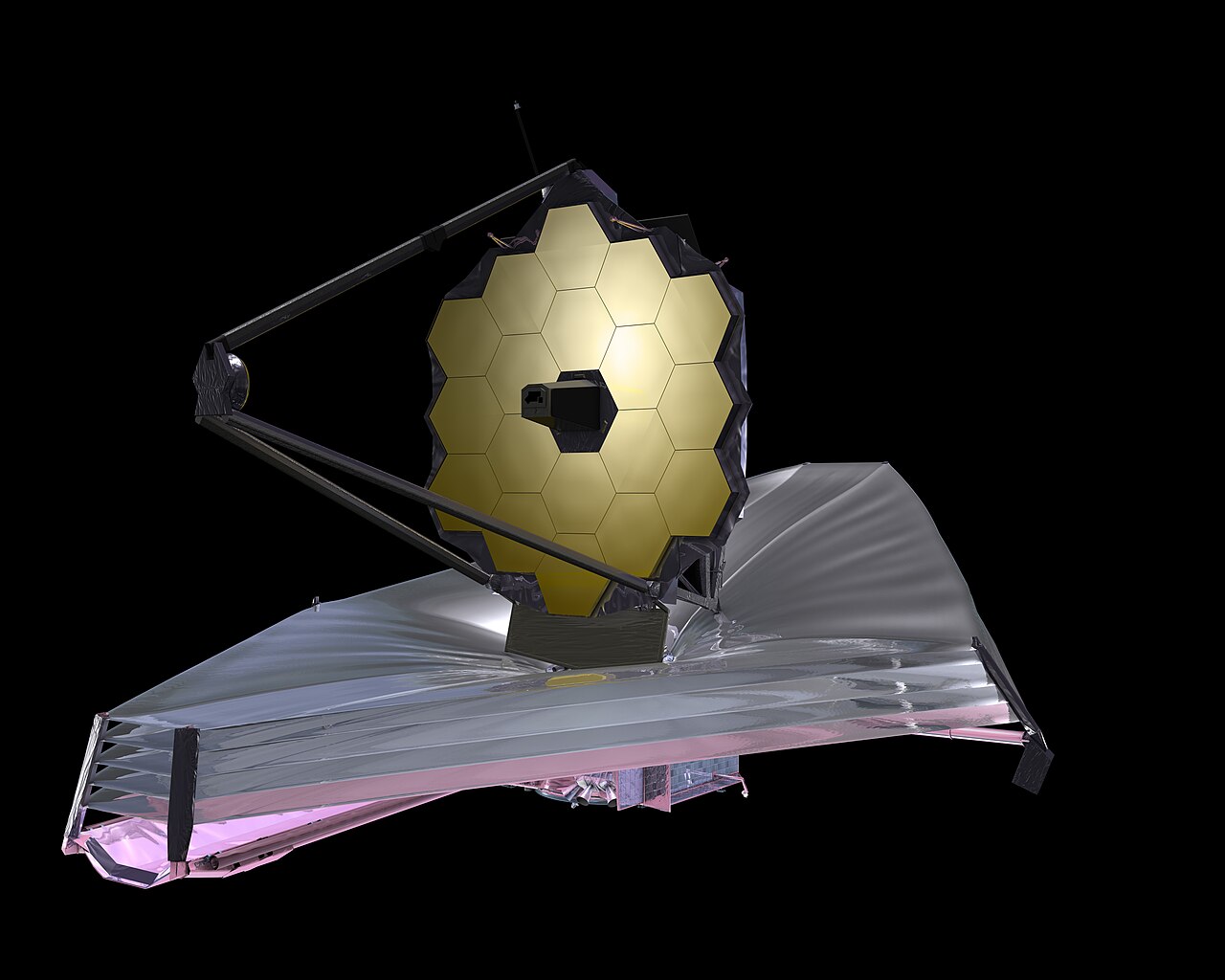

2021 – James-Webb-Weltraumteleskop

Am 25. Dezember 2021 wird das 6,2 t schwere Teleskop von einer Ariane-5-Weltraumrakete der ESA in den Weltraum transportiert und erreicht am 24. Januar 2022 seinen etwa 1,5 Mio. km weit von der Erde entfernten Bestimmungsort. Das bereits 1996 gestartete Projekt zur Entwicklung eines Nachfolgers für das Hubble- und das Spitzer-Teleskop sah eine Vergrößerung des Spiegeldurchmessers sowie ausgeweitete Beobachtungen im Infrarotbereich vor. Der Aufbau des James-Webb-Teleskops ähnelt dem von Hubble, doch besteht der nun 6,5 m große Spiegel jetzt aus 18 Einzelsegmenten. Das Teleskop ist vor allem für die Erfassung von Galaxien konzipiert, deren Licht stark rotverschoben ist, was bedeutet, dass diese sehr weit von der Erde entfernt sind. Somit dringt der Blick nun selbst gegenüber Hubble noch einmal um ein Vielfaches weiter und tiefer in den Raum, und damit auch zeitlich näher an den Beginn des Universums als jemals zuvor. – Kaim Bozkurt

Literatur / Quellen:

- Hanslmeier, Arnold: Neue Fenster in das Universum: Von Hubble-, James-Webb und anderen Großteleskopen bis zu Gravitationswellendetektoren, Berlin/Heidelberg: Springer 2023

Weblinks:

2020 – Virtual-Travelling-Website Drive and Listen

Während der Corona-Pandemie ins Leben gerufene Website des in München studierenden türkischen Studenten Erkam Seker. Sie entsteht aus der Idee, Menschen während der Einschränkungen auf virtuellem Wege dennoch Reisen in andere Städte zu ermöglichen. Mithilfe einer digitalen Kamerafahrt erhält man die Möglichkeit, die emulierte Umgebung aus mehreren Perspektiven zu betrachten und dort zeitgleich real regionales Radio zu hören. Dabei kann man zwischen verschiedenen Fortbewegungsmitteln wie etwa Auto, Fahrrad oder Zug wählen und mittels Drohnenfahrten auch einen panoramatischen Ausblick über das jeweilige Stadtbild erhalten. – Cora Zobel / Lena Reuther

Weblinks:

2016 – Beipanjiang-Brücke

China hat gerade einen Rekord verkündet: Dort wurde die höchste Brücke der Welt gebaut und nun für den Verkehr geöffnet. Fast 570 Meter hoch spannt sie sich über das Beipanjiang-Tal, eine etwa einen Kilometer breite Schlucht, die zwei benachbarte Provinzen trennt. Die Schrägseilbrücke, deren Baukosten rund 130 Millionen Euro betragen, ist eine stählerne Fachwerkkonstruktion und Teil einer Autobahn. Künftig müssen die Autofahrer dort nicht mehr fünf Stunden lang durch die Berge kurven, um in die andere Provinz zu gelangen. Durch die 1341 Meter lange Brücke verkürzt sich die Fahrtzeit auf weniger als eine Stunde. Das Bauwerk scheint in einer atemberaubenden Höhe über der Schlucht zu schweben. Selbst wenn über dem Tal dichter Nebel liegt, haben Autofahrer dennoch Chancen auf Sonnenschein und einen schwindelerregenden Rundumblick. – Jakob Wallis

Weblinks:

2015 – AirPano, Weltbilder

Fotobuchkompendium stellvertretend für den aktuellen Stand der Panorama-Fotografie nach dem Game-Change durch Drohneneinsatz; kurz darauf erscheint ein Folgeband. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- AirPano: Neue Weltbilder. Atemberaubende Ansichten unserer Erde. [OA: 2017], München: Frederking & Thaler 2018

- AirPano: Weltbilder. Eine außergewöhnliche Sicht auf unsere Erde. [OA: 2015], 5. Aufl., München: Frederking & Thaler 2021

2012 – Neo-Seoul aus dem Film Cloud Atlas

In der Stadt Neo-Seoul dienen Panoramen der räumlichen Orientierung und Inszenierung von Macht, Technologie und dystopischen Gesellschaftsstrukturen. Die weitreichenden Ansichten der Stadt zeigen ein vertikales Geflecht aus hochmodernen Wolkenkratzern und engen, überbevölkerten Straßenschluchten. Technologische Fortschritte treten dadurch ebenso hervor wie soziale Ungleichheiten. Panoramen in dieser futuristischen Metropole fungieren nicht nur als ästhetische Schauplätze, sondern auch als kartographische Werkzeuge, die die Stadt als dynamisches, ideologisch aufgeladenes System visualisieren. Die Darstellung von Neo-Seoul markiert den Spannungsbogen zwischen Gegenwart und Zukunft, indem sie Fragen nach Fortschritt, Macht und Identität aufwirft. Der Film nutzt Panoramen, um sowohl die Faszination für technologische Innovation als auch die potenziellen Gefahren eines übertechnisierten und hierarchischen Gesellschaftssystems zu thematisieren. Die urbane Zukunft wird dabei als vielschichtiges Narrativ dargestellt, das kulturelle und politische Aussagen in den visuellen Raum übersetzt. Auf diese Weise wird Neo-Seoul zum Sinnbild einer futuristischen Stadtlandschaft, in der die Spannung zwischen Utopie und Dystopie, Fortschritt und sozialen Brüchen auf eindrückliche Weise offenbar wird. Solche visuellen Stadtlandschaften können als Reflexionen über die urbane Zukunft verstanden werden, die ästhetische, narrative und ideologische Ebenen miteinander verknüpfen. – Felix Klopsch

Literatur / Quellen:

- Mauer, Roman/Sommerlad, Elisabeth: „Panoramen der Zukunft: Filmkartographischer Blick auf Städte im Science-Fiction-Film und im Golf-Futurismus“. In: Alles im Blick. Perspektiven einer intermedialen Panoramatik, hg. von Roman Mauer, Johannes Ullmaier, und Clara Wörsdörfer, Wiesbaden: Springer, S. 491–535.

Weblinks:

2011 – Videospiel: The Elder Scrolls V: Skyrim

Das von Bethesda Game Studios entwickelte Computer-Rollenspiel nutzt weite, spektakuläre Ausblicke, um die nordische Fantasy-Welt von Himmelsrand eindrucksvoll darzustellen und den Spieler in die riesige, offene Spielwelt eintauchen zu lassen. Panoramen dienen in Skyrim sowohl der Orientierung als auch der Immersion. Die erhöhten Positionen, wie Berggipfel oder Aussichtspunkte, erlauben dem Spieler, wichtige Orte wie Städte, Ruinen oder Dungeons in der Ferne zu erkennen. Gleichzeitig tragen die Ausblicke zur epischen Dimension der Spielwelt bei, indem sie deren Weite und Vielfalt betonen. Auch emotionale Aspekte werden transportiert, wie etwa die Freiheit des Erkundens, während die visuelle Darstellung von Landschaften, Wetter und Lichtstimmungen die Atmosphäre des Spiels prägt. Skyrim demonstriert, wie Panoramatik technische, ästhetische und funktionale Ziele miteinander verbindet und damit zu einem zentralen Element des Spielerlebnisses wird. – Felix Klopsch

Literatur / Quellen:

- Bonner, Marc: Offene-Welt-Strukturen. Architektur, Stadt- und Naturlandschaft im Computerspiel, Marburg: Büchner-Verlag eG 2023.

- Bonner, Marc: „Medienspezifische Panorama-Situationen in Open-World-Spielen“. In: Alles im Blick. Perspektiven einer intermedialen Panoramatik, hg. von Roman Mauer, Johannes Ullmaier, und Clara Wörsdörfer, Wiesbaden: Springer 2025, S. 585–609.

Weblinks:

2005 – Google Earth

Nach zahlreichen Vor- und Parallelentwicklungen von Google eingekaufte und prominent implementierte Computersoftware, welche die Erde (quasi-)dreidimensional abbilden und verschiedene Sichtabstände bzw. Ausschnitte skalieren kann. Von der Herstellerfirma selbst als „der genaueste Globus der Welt“ beschrieben, eröffnet Google Earth nominell allen die Möglichkeit, die gesamte Erdoberfläche zu erkunden. Mittels sogenannten Geobrowsings kann die Ansicht frei gewählt und an beliebige Orte herangezoomt werden. Teilweise ist zusätzlich eine 3D-Ansicht verfügbar. Die ‚Kameraführung‘ wird dabei dem menschlichen Blick nachempfunden, sodass das Erkunden über Google Earth ein immersives Erlebnis verspricht. Wird nicht die 3D-Ansicht gewählt, kann man den Globus mithilfe des Cursors bewegen, um sich bestimmte Ziele anzuschauen. Die 2D-Darstellung wird aus Luft- und Satellitenbildern generiert, die beim Hereinzoomen engmaschiger aufgefaltet werden. Nutzer können so Städte und Landschaften sowie deren Koordinaten einsehen. Die Ansicht kann beliebig ausgerichtet werden, orientiert sich aber in der Grundeinstellung automatisch an einem kompass-genordeten Blickwinkel. Wer weit genug herauszoomt, kann die ganze Erde in Globalansicht erblicken. 2019 wird bekanntgegeben, dass Google Earth inzwischen mehr als 97 % der Welt abdecke. Unausweichlich expandiert das Sehbegehren seither weiter in Richtung Google Sky, Google Mars und Google Moon. – Stephan Klose | Hannah Bartölke | Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Abend, Paolo/Thielmann, Tristan: „Die Erde als Interface. Ein Google Earth-Rundgang“. In: Raum als Interface, hg. von Annika Richterbach und Gabriele Schabacher, Siegen: universi 2011, S. 127–143

Weblinks:

2004 – Katharina Gaenssler Transsibirien I – XIII

Während einer Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking fotografiert Katharina Gaenssler aus einem Fenster heraus manuell und impulshaft die Fahrtstrecke. So entsteht eine Serie von 8764 Fotografien, die nebeneinander ein Streckenpanorama präsentieren, dessen Abfolge in einem Buchobjekt aus 13 Bänden mit ebenso vielen Seiten wie Fotos dokumentier ist. – Johannes Ullmaier | Nina Cullmann

Literatur / Quellen:

- Gaenssler, Katharina: Transsibirien I – XIII, Buchobjekt 2004

Weblinks:

1990 – Hubble-Weltraumteleskop

Am 24. April 1990 transportiert ein Space Shuttle das 13,2 m lange und 11,1 t schwere Teleskop mit einem Durchmesser von 4,3 m in eine Umlaufbahn in 611 km Erddistanz. Da Großteleskope auf der Erde wegen der Erdatmosphäre in ihrer Bildqualität eingeschränkt sind und die Erdatmosphäre nur im optischen Bereich, in einigen schmalen Infrarotfenstern sowie in großen Teilen des Radiobereichs durchlässig ist, konkretisierte sich in der Astrophysik nach 1945 der Wunsch, Teleskope auch im Weltraum zu positionieren. Wurden die ersten, vor allem durch die Orbiting Astronomical Observatories der NASA seit den 1960er-Jahren entwickelten Satelliten- und Weltraumteleskope vorwiegend dazu eingesetzt, Objekte in Wellenbereichen zu beobachten, die nicht von der Erdoberfläche zugänglich sind, sollte das nach Edwin P. Hubble benannte Weltraumteleskop – ebenso wie sein Nachfolger, das James-Webb-Weltraumteleskop, ein gemeinsames Projekt der NASA, ESA und CSA – auch im optischen Bereich Bilder liefern. Die ersten Bilder des mit einem Spiegel von 2,4 m Durchmesser ausgestatteten Teleskops sind zunächst unscharf, weswegen über zweieinhalb Jahre hinweg ein System zur Korrektion des Spiegels entwickelt und schließlich eingebaut wird. Das Projekt Hubble Deep Field ermöglicht mittels extrem lang belichteter Aufnahmen einer Himmelsgegend die Beobachtung weit entfernter Galaxien. Seit Mitte der 1990er-Jahre bestimmen die Hubble-Aufnahmen, in zahlreichen Büchern, Filmen und TV-Dokumentationen popularisiert, für fast drei Jahrzehnte den Bildstandard der weitesten menschlichen Blicke ins All. – Kaim Bozkurt