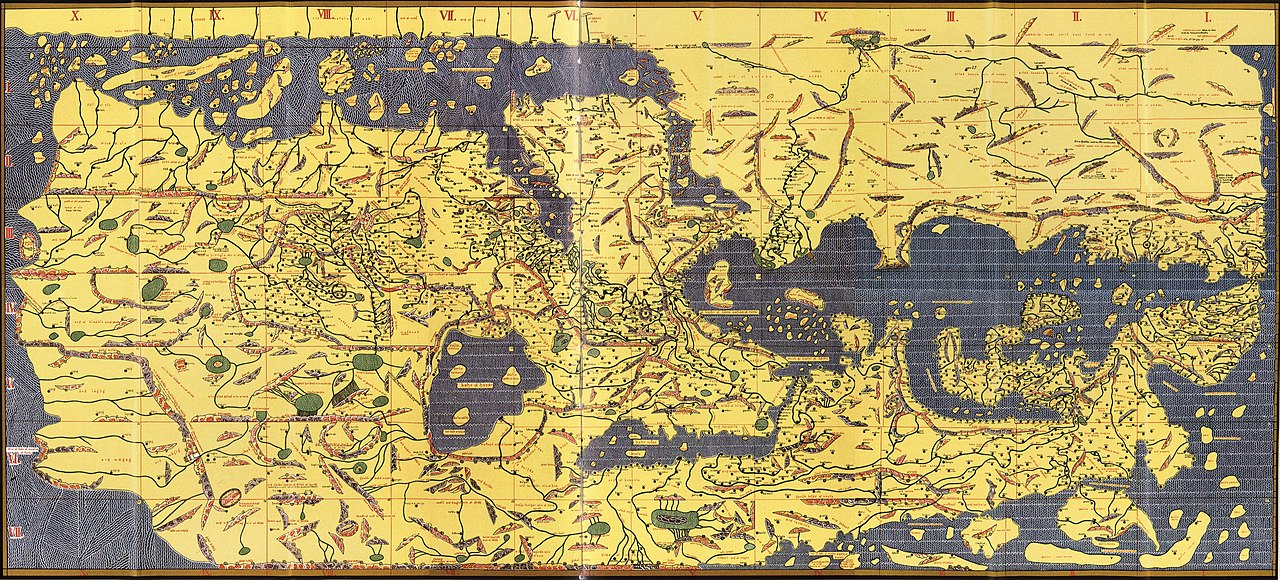

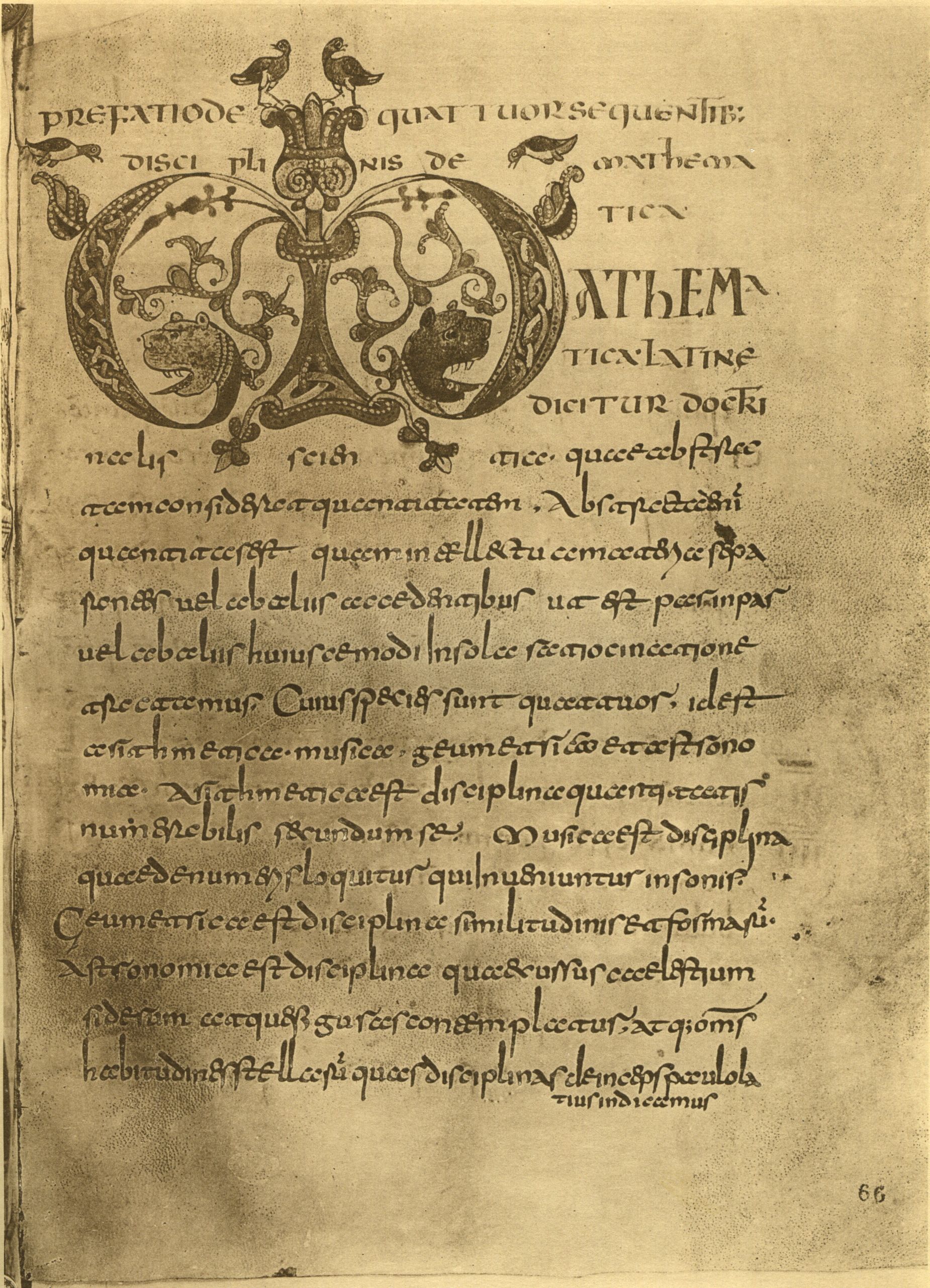

Der Eneasroman, der erste deutschsprachige höfische Roman, wird im 12. Jh. vom Dichter Heinrich von Veldeke als Übersetzung des französischen Roman d’Eneas verfasst. Die beiden Werke sind mittelalterliche Bearbeitungen zu Vergils Epos Aeneis, in dem die Vorgeschichte der Begründung Roms erzählt wird. Im Eneasroman (Str. 9562–9571) beschreibt Veldeke einen wunderbaren Weitsicht-Spiegel. Dieser befindet sich auf dem Grabmal der amazonischen Königin Camilla, das sie schon bei Lebzeiten bauen lässt. Veldekes Beschreibung bezieht sich auf die Priester-Johannes-Tradition: Auf dem Grabmal wird ein mehrstufiges, säulenartiges Bauwerk mit einem Spiegel am oberen Ende eingerichtet. Aus der Perspektive der Optik und der Technologie kann man sich diesen als Vollkugel oder mindestens als Konvexspiegel vorstellen, da er das Herrschaftsgebiet rundum abbildet. Die Projektion erfolgt in zwei Dimensionen: Die erste umfasst das Sichtbare, also die räumliche Umgebung, die zweite hingegen das Unsichtbare – die feindlichen Absichten der Menschen. Diese Fähigkeiten des Spiegels können auch der Verteidigung der Herrschaft dienen, allerdings nur, wenn es jemanden gibt, der in den Spiegel schaut. Doch kann sich – Veldekes Beschreibung nach – niemand in dem Bauwerk aufhalten, weil die Eingänge vermauert sind. Theoretisch ist aber ein Blick von außen möglich, wenngleich fraglich scheint, wie viel man überhaupt auf diese Weise sehen kann. Obwohl die Verteidigungsfunktion des Spiegels in Veldekes Werk also deutlich ausgewiesen ist, bleibt der Weg, sie zu benutzen, doch versperrt. Wie in anderen mittelalterlichen Weltspiegel-Fiktionen offenbart sich auch hier ein besonderer Zusammenhang zwischen Wahrnehmen und Zeigen: Der Spiegel nimmt zwar alles wahr, das kann aber niemand sehen. – Sofya Sinelnikova

Literatur / Quellen:

- Störmer-Caysa, Uta: „Übersicht und Einsicht. Wundersäulen und Weltspiegel in mittelalterlichen Texten“. In: Alles im Blick. Perspektiven einer intermedialen Panoramatik, hg. von Roman Mauer, Johannes Ullmaier, und Clara Wörsdörfer, Wiesbaden: Springer 2025, S. 109–144.

- Heinrich von Veldeke: Eneasroman. Nach dem Text von Ludwig Ettmüller ins Neuhochdt. übers., mit einem Stellenkommentar und einem Nachw. von Dieter Kartschoke, Stuttgart: Reclam 2007.

Weblinks:

🖙 Eneasroman