Fandom, früher bekannt als Wikia, ist eine der weltweit führenden Online-Plattformen für Fanseiten und Communities rund um Popkultur, Videospiele, Filme, Serien und andere medienbezogene Themen. Von Jimmy Wales, dem Mitbegründer von Wikipedia, und Angela Beesley Starling im Jahr 2004 gegründet, bietet Fandom eine strukturierte Umgebung, in der Nutzer gemeinsam Wissensdatenbanken zu spezifischen Themen erstellen und pflegen können. Die Webseite nutzt das Wiki-Format, was es Community-Mitgliedern ermöglicht, Inhalte kollaborativ zu erstellen und zu bearbeiten. Mit momentan ca. 50 Millionen Seiten (Stand 23.01.2025) und einer breiten Nutzerbasis ist Fandom zu einer unverzichtbaren Ressource für Fans und Interessierte geworden, die detaillierte Informationen zu ihren Lieblingsserien, Spielen oder Franchises suchen. Charakteristisches Merkmal ist dabei gerade die thematische Vielfalt: Jede Community hat die Freiheit, ihre Inhalte und die Gestaltung ihres Wikis an die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Zielgruppe anzupassen. Neben den Wiki-Funktionen bietet Fandom auch redaktionelle Inhalte, darunter News, Artikel und Interviews, die von einem professionellen Team erstellt werden. Zudem ist die Plattform in der Gaming-Welt durch ihre umfassenden Datenbanken und Guides für Videospiele besonders populär. Mit der Integration von Diskussionsforen, Blogs und anderen interaktiven Elementen fördert Fandom den sozialen Austausch innerhalb der Communities. Die unzähligen Wikis bieten eine panoramatische Perspektive auf die jeweiligen Franchises. Ähnlich wie ein Panorama einen umfassenden Überblick über eine Landschaft bietet, erlaubt Fandom den Nutzern, die komplexen und vielfältigen Elemente eines fiktionalen Universums zu erfassen. Die Struktur der Plattform ermöglicht es, sowohl in die Tiefe einzelner Details einzutauchen als auch die größeren Zusammenhänge innerhalb der Lore, der Charakterentwicklungen und der erzählerischen Welt zu überblicken. Darüber hinaus spiegelt die visuelle und inhaltliche Aufbereitung vieler Fandom-Wikis eine panoramatische Herangehensweise wider: Die Seiten sind so aufgebaut, dass sie einen weiten, umfassenden Blick auf die Spiel- oder Erzählwelt gewähren, wobei Detailinformationen zugleich leicht zugänglich bleiben. Dadurch wird Fandom zu einem digitalen Gesamtkompendium, das ästhetische, narrative und funktionale Dimensionen vereint und Fans ermöglicht, ihre Lieblingswelten aus verschiedenen Perspektiven zu erkunden. – Felix Klopsch / Lena-Maria Weiß

2004 – Roland Kayn, Cyber-Panoramatical Music

Einstündige elektronische Koposition von Roland Kayn (1933–2011), der seit Ende der 1960er-Jahre „kybernetische“ Musik in teils monumentalen Werkformaten produziert. In der Werkbeschreibung zu seiner (vergleichsweise kurzen) Cyber Panoramatical Music heißt es: „The cybernetic vision was never a modest one, its principles, commonly established for closed, self-sufficient systems, were often just as firmly intended for application on an expansive, even planetary scale. Perhaps this is why Kayn’s cybernetic creations take on a scale undreamed of except perhaps on the most grandiose 19th-century orchestral scale. […] Cyber Panoramical Music is surely one of the peaks of Kayn’s musical achievements – a cybernetic world view artistically realised.“ Realisation: Reiger Recording Studio, Nieuwe Pekela, 2004; 2022 veröffentlicht. – Johannes Ullmaier

Weblinks:

2003 – Yadegar Asisi, Pilotprojekt Everest

In Wiederaufnahme der traditionellen Barker-Panorama-Form komponiert der Medienkünstler Asisi mit Fokus auf Perspektive, Form-, Farb- und Pigmentlehre aus Fotografien, Zeichnungen und Malereien 360°-Kunstwerke, die auf einer 32 m hohen und 100 m langen Leinwand gedruckt und im Rundband aufgehängt werden. Seine Installationen werden von einem Ausstellungsrundgang begleitet und akustisch flankiert. Im Mittelpunkt befindet sich ein Aussichtsturm, der Sicht auf verschiedenen Ebenen gewährt. Asisis Panorama-Pilotprojekt Everest erinnert in Leipzig an die Erstbesteigung des Mount Everest. Die Installation gibt Einblick in die Perspektive eines Bergsteigers und dessen Gefühlswelt. In Rom 312 und Luther 1517 repräsentiert Asisi den Ausgangs- und Wendepunkt der christlichen Kirche. Weitere Werke finden sich auf seiner Homepage dokumentiert. – Maureen Seyfarth

Weblinks:

1996 – Internet Archive

Noch in der utopischen Phase des Internets (fünf Jahre vor der Wikipedia) von Brewster Kahle gegründet, verspricht das gemeinnützige Projekt, die generische Transitorik der Onlinewelt zur omnitemporalen Allverfügbarkeit ihrer verschiedenen Stadien zu erweitern – was real nicht ganz, aber in beträchtlichen Teilen gelingt. Vor allem das Tool der Wayback Machine, eine Art Digital-Pendant zu H.G. Wells’ Time Machine, ermöglichst es, vergangene Zustände bzw. aktuell unzugänglich gewordene Inhalte zu erkunden. Ende 2023 sind über 839 Mrd. Websites archiviert. Daneben werden auch Filme, Bücher, Audios u. v. a. gesammelt und zugänglich gemacht, sofern das Copyright es zulässt. Angesichts der zunehmenden Oligarchisierung des Internets und der USA ist das in San Francisco ansässige Archiv um Spiegelungen seines Datenbestands (Ende 2021 ca. 200 Petabytes) außerhalb der USA bemüht – symbolträchtig vor allem in der neuen Bibliothek von Alexandria, aber auch in Kanada und in den Niederlanden. – Johannes Ullmaier

Weblinks:

1995 – Orbis Pictus Revisited

Interaktive Amsterdamer Medieninstallation zu Comenius’ didaktischem Gesamtkompendium von 1658. – Johannes Ullmaier

Weblinks:

1993 – Randy Rogel, Yakko’s World im Cartoon Animaniacs

Das Lied Yakko’s World ist ein Versuch, alle Länder der Welt aufzuzählen. Die Cartoon-Figur Yakko, der Rob Paulsen im Englischen die Stimme leiht, singt in unter zwei Minuten vier Strophen, deren Text beinahe ausschließlich aus Ländernamen besteht. Die restlichen Worte dienen primär der Einhaltung des Rhythmus, liefern jedoch stellenweise sogar kurze Informationsschnipsel zu den genannten Ländern mit – so beispielsweise der Vers „And Germany, now in one piece“, der auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt erst kürzlich erfolgte deutsche Wiedervereinigung verweist. Das Lied stellt die Namen größtenteils nach Kontinenten geordnet vor und wird im Cartoon von Yakko anhand einer Weltkarte veranschaulicht. Problematisch ist die kaum vermeidliche Verjährung dieser medialen All-Erfassung: Alte Staaten lösen sich auf, neue entstehen. So verliert der Liedext im Laufe der Zeit (so wie zuvor schon Tom Lehrers Periodentafel-Komplett-Aufzählung The Elements) seinen panoramatischen Komplettheitsanspruch. Um dem entgegenzuwirken, wird der Text Jahre nach seinem Erscheinen von Rogel überarbeitet und eine weitere Strophe hinzugefügt. Das grundsätzliche Problem ist damit nicht beseitigt, aber aufgeschoben. Um sie weiter aktuell zu halten, muss Yakko seine Welt konstant beobachten. – Annika Bäurer

Weblinks:

1987 – Kindergedenkstätte in Yad Vashem

In der von Moshe Safdie entworfenen Kindergedenkstätte in Yad Vashem liegt ein begehbarer, komplett verspiegelter Hauptraum, in dem fünf Kerzen vielfach reflektiert werden und so die mindestens 1,5 Mio. jüngsten Opfer der Shoah symbolisieren. Alle bekannten Namen der ermordeten Kinder werden dort von einem Endlostonband vorgetragen. (Ebenfalls in Yad Vashem befindet sich das sogenannte Partisanen-Panorama, das jedoch keine prägnant panoramatische Struktur aufweist). – Rebecca Rasp

Literatur / Quellen:

- Gutterman, Bella/Shalev, Avner: Zeugnisse des Holocaust, Göttingen: Wallstein 2006, S. 312

Weblinks:

1983 – Valère Novarina, 2587 Figuren aus ‚Le Drame de la vie‘ [Das Drama des Lebens]

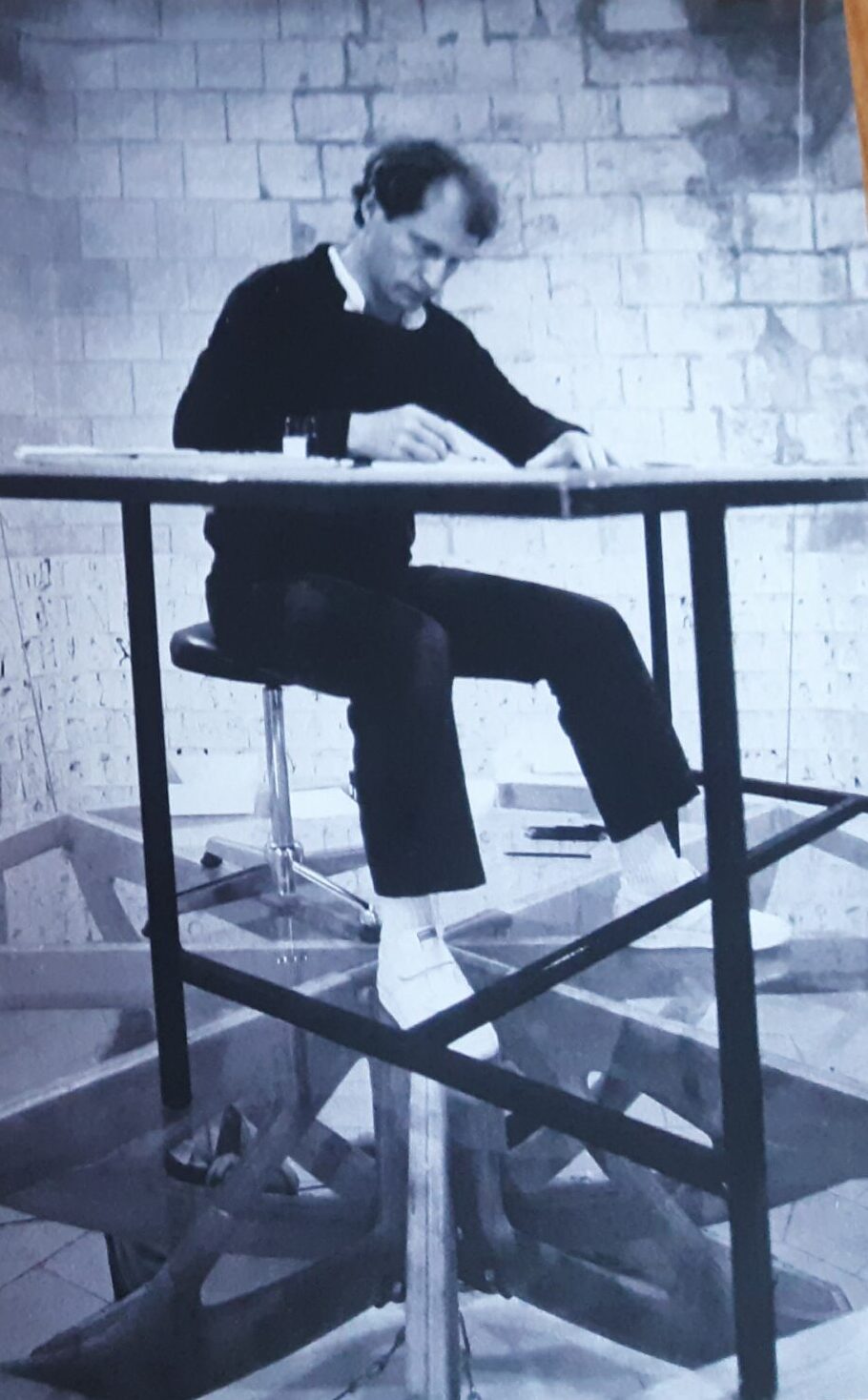

Am 5. und 6. Juli zeichnet der französische Autor und Maler Valère Novarina (* 1942 bei Genf) im achteckigen großen Saal des Saint-Nicolas-Turms in der französischen Stadt La Rochelle 24 h lang fast ohne Unterbrechung die 2587 Figuren seines Theaterstücks Le Drame de la vie [dt. Das Drama des Lebens]. Im Jahr darauf erscheint der Text als Buch. Die Bühnenfassung wird 1986 in der Regie des Autors beim Festival von Avignon uraufgeführt, wofür er auch selbst die Kulissen malt. Die szenische Anordnung seiner Zeichen-Performance hatte er bereits 1970 in seinem ersten Theatertext L’Atelier volant [dt. Die fliegende Werkstatt] beschrieben, in dem einer der drei Schauplätze die „Werkstatt“ ist: ein Erdgeschoss, als erste Etage ein horizontal gelegtes Wagenrad, mit Stegen zum Hinaufklettern. Im Saint-Nicolas-Turm stehen nun ein Tisch mit gläserner Tischplatte und ein Stuhl auf dem zentral an der Decke aufgehängten riesigen hölzernen Rad. Am frühen Morgen des 5. Juli erklettert es der Autor schwarz gekleidet in weißen Turnschuhen über ein Podest. Zugegen sind acht hell gekleidete Schauspieler, sechs „Aufhänger“ in weißen Latzhosen, die dunkel gekleidete Spielleiterin sowie der Turmwächter, der den Zugang verschließt. Der Künstler legt den Stapel weißer Papierbögen mit den Namen aller zu zeichnenden Figuren auf den transparenten Tisch, dazu dicke Rotstifte, schwarze Tusche, Zeichenfedern. In den Nischen des runden Außenstegs und im Treppenhaus beginnen die Schauspieler die 2587 Namen zu verlesen, die nach draußen übertragen und zeitgleich über den Radiosender France Culture gesendet werden, während Novarina konzentriert und schweigend, nur unter gelegentlichem Aufstampfen des Fußes, von unten sichtbar zeichnet. Die Spielleiterin sammelt die getrockneten Zeichnungen ein, die von den „Aufhängern“ rundum an den Wänden des kreisförmigen Raumes befestigt werden und sie so zunehmend bedecken. Mit einbrechender Dunkelheit erstrahlt ein Neonschriftzug mit der Zahl 2587 auf der Turmspitze. In den frühen Morgenstunden des folgenden Tages zeichnet Novarina „Adam“ auf das letzte Blatt. Die Zeichnungen werden in der Folge vielfach ausgestellt, etwa 1986 beim Festival von Avignon im „Theologischen Saal“ des Papstpalasts. Eine Auswahl von 100 Zeichnungen wird 1986 als Buch publiziert. Der Katalog der Ausstellung Théâtre des dessins in Barcelona 2010 dokumentiert die Performance mit Fotos und Abbildungen. 2023 erscheint unter dem Titel La Clef des langues [dt. Der Schlüssel der Namen] eine 507-seitige Druckfassung mit 663 Zeichnungen sowie allen Namensaufzählungen aus Novarinas Werken, gefolgt von 500 zitierten Gottesdefinitionen. Die letzte Seite zeigt ein Foto der Zeichenperformance im runden Turmsaal in La Rochelle. – Leopold von Verschuer

Literatur / Quellen:

- Novarina, Valère: Le Drame de la vie, Paris: P.O.L. 1984

- Novarina, Valère: 100/2587, einhundert Zeichnungen, Paris/Dijon: Beba/Le Consortium 1986

- Novarina, Valère: Théâtre de dessins: 2587 personnages et 311 définitions de Dieu, Barcelona: Eumo Editorial / Arts santa Mònica 2010

- Novarina, Valère: La Clef des langues, Paris: P.O.L. 2023

Weblinks:

1982 – Heimkino-Raumklang-Technik, Dolby Surround

Erste Vorstellung und Einführung eines – noch analogen – Mehrkanal-Raumklang-Tonsystems für den Heimbereich durch die Firma Dolby Laboratories. Eine Dolby-Surround-Anlage umfasst einen Verstärker mit Dekoder/Konverter und drei Lautsprecher für vorne links, vorne rechts sowie einen dritten „Center“-Lautsprecher, eben den Surround-Kanal, der ein über das HiFi-gewohnte Stereo-Panorama (dessen Datenmaterial hier als Ausgangssignal weiter zugrundeliegt) hinausgehendes 360°-Hörerlebnis gewährleisten soll. Seither mit Dolby Pro Logic (1987), Dolby Pro Logic II (2000) und zahlreichen weiteren Updates kontinuierlich fortentwickelt und der Mediendigitalisierung angepasst. – Kira Gass

Weblinks:

🖙 Wikipedia

🖙 Dolby-Arten

1981 – Michael Stearns, All-Hör-Erfahrungsbericht auf dem LP-Cover von Planetary Unfoldling

In den Backcover-Liner-Notes zu seiner all-kosmisch entgrenzten New-Age-Elektronik-LP berichtet Michael Stearns: „I had a dream about the Earth. In my dream the Earth wasn’t a solid mass, but a mass of sounds held together through resonance. Everything: atoms, cells, the Earth’s core, oceans, plants, animals and humans created a complex orchestration that kept unfolding on itself. The Earth was a being of sound. The sounds were of all times; it’s past life was mixed with sounds yet to be heard. I heard billions of voices and all the music ever created all at once.“ Bemerkenswert dabei die ebenso gleitende wie rapide Bewegung vom noch relativ begrenzten und generisch eingehegten Eingang des Statements – ein Traumbericht ‚nur‘ von der Erde – hin zur zeit-, wahrnehmungs- und bewusstseinsräumlich völlig entgrenzten Finalbehauptung, alle je geschaffenen Stimmen und Musiken zugleich (wirklich) gehört zu haben. Dass realakustisch beides gleich unmöglich ist, öffnet dem panoramatischen Expansionsbegehren rhetorisch unendlichen Freiraum – und findet in der aufsteigenden bzw. ‚öffnenden‘ Klanggestik vieler Passagen eine zwar rein symbolische und recht plakative, für pop-mystisch Empfängliche aber überaus beeindruckende Entsprechung. – Johannes Ullmaier