Zehn Meter hoher Eckzylinder, dessen 24 Rechteck-Kanten je eine Zeitzone repräsentieren und jeweils darin liegende Städte aller Kontinente – insgesamt 146 (Stand 2023) – anzeigen. Innerhalb des Zylinders rotiert als eigentliche Uhranzeige ein Ring, der das Wandern der Stunden(zahlen) durch die Zeitzonen darstellt, sodass jederzeit abzulesen ist, wie spät es auf der Erde wo gerade ist. Darüber ist zudem ein beschleunigt rotierendes Planetarium installiert. Neben dem Ostberliner Fernsehturm prominenteste DDR-Manifestation sozialistischer Welteinheits-, Zukunfts- und Technik-Utopie, bis zum Mauerfall in unvermitteltem Kontrast zu den realen Weltbereisungsmöglichkeiten der Bevölkerung; 1985 und 1997 renoviert und aktualisiert; 2023 in einer klimaaktivistischen Impulshandlung mit Sprühfarbe verunstaltet. – Johannes Ullmaier

1969 – Rudolf Hausner, Gemälde Laokoon in der Umlaufbahn

Ein „All Seeing Eye“ im Himmel über dem Horizont, darin Laokoon, der als „störender Mahner“ gegen Weltraumeroberungsutopien „im Weltraum entsorgt“ worden sei (Berger/Beinert/Wetzel/Kehl, Bilder des Himmels, S. 111). – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Berger, Klaus/Beinert, Wolfgang/Wetzel, Christoph u. a.: Bilder des Himmels. Die Geschichte des Jenseits von der Bibel bis zur Gegenwart, Freiburg i. B.: Herder 2006

Weblinks:

1969 – 360°-Schwenk bei Walter De Maria

Beim 360°-Schwenk (auch Rundumschwenk, Panoramaschwenk) dreht sich die Kamera, fest positioniert auf einem Stativ, einmal oder mehrfach um die eigene horizontale Achse. Ein exzeptionelles Beispiel ist der 27-minütige Experimentalfilm Hardcore (USA 1969) des Land-Art-Künstlers Walter De Maria. Eine Wüste wird im 360°-Schwenk vorgeführt und dabei mit kurzen Zitaten aus dem Westerngenre konfrontiert: zwei Cowboys, die sich auf ein Duell vorbereiten. Der Kontrast konstituiert die Westernfragmente als eine in die amerikanische Landschaft projizierte Illusion. Die Andeutungen einer spannungsgeladenen Aktion werden durch die Differenz zur öden Landschaft dekonstruiert. Auch Three Circles on the Desert (USA 1969) von De Maria nutzt den markanten 360°-Schwenk in einer Wüste. Während sich die Kamera dreimal um die eigene Achse dreht, entfernt sich der Künstler im Bild – zwischen zwei engen, auf die Wüste gemalte Linien, die in der Tiefe des Bildes zusammenlaufen – und ist nach der dritten Drehung verschwunden. Die Komposition lebt von dem geometrischen Gegensatz zwischen der Zirkularität des Schwenks, der den Naturraum dynamisiert, und der Linearität der Bewegung des Künstlers, die sich in der Bildtiefe verliert. Die Panoramatik von 360°-Schwenks zeichnet aus, dass die Kadrierung den Bildausschnitt limitiert: Das Panorama ergibt sich also erst sukzessiv durch die Seitwärtsdrehung. In diesem Sinn wirken die Wüstenlandschaften in De Marias Filmen wie ein Panoramabild, das durch den Bildrahmen gezogen wird, und gleichen somit einem Moving Panorama. – Johannes Noss

Literatur / Quellen:

- Ehninger, Eva: „360°: Landschaftsprojektionen und ihr bildkritisches Potenzial“. In: Bildprojektionen. Filmisch-fotografische Dispositive in Kunst und Architektur, hg. von Lilian Haberer und Annette Urban, Bielefeld: transcript 2016, S. 271–284, S. 285–302

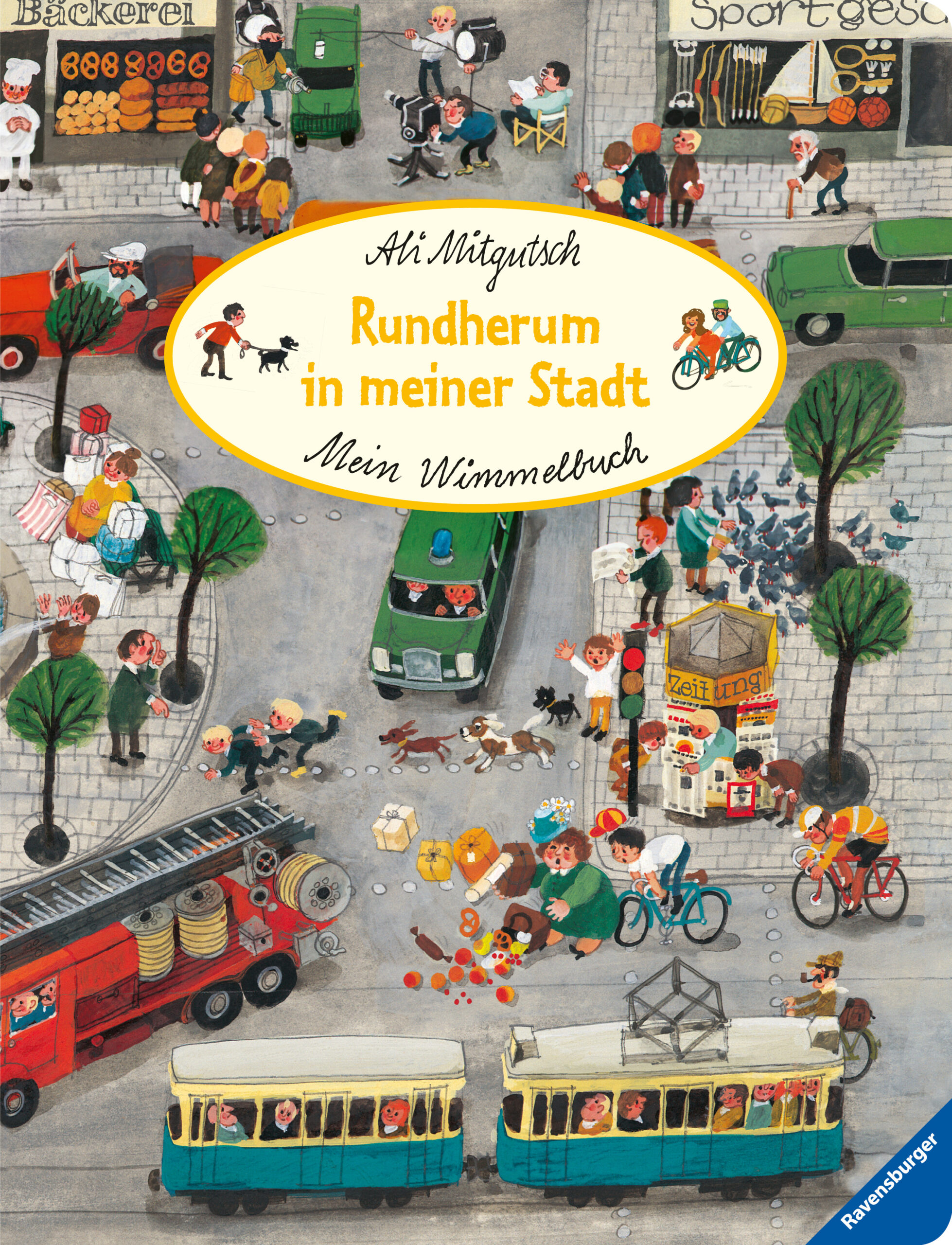

1968 – Ali Mitgutsch, Rundherum in meiner Stadt

Pionierwerk des aus München stammenden Kinderbuchautors, das als erstes Wimmelbuch im deutschsprachigen Raum gilt. 1969 erhält Mitgutsch für Rundherum in meiner Stadt den Deutschen Jugendbuchpreis. In seinen Wimmelbüchern werden häufig Themenkomplexe wie Dorf, Stadt, Land, Wasser und Arbeitswelt abgebildet, wodurch sie starke Alltagsnähe aufweisen. Oft betonen schon die Buchtitel den Suchbildcharakter, indem sie zum Mitmachen auffordern, wie etwa: Komm mit ans Wasser (1971). Zudem zeichnen Mitgutschs Bilderbücher sich durch ihre kleinteiligen Sachbeschreibungen aus. Indem sie den Blick auf Funktionszusammenhänge lenken, fördern sie die Beobachtungsgabe der jungen Leser (vgl. Kaminski, Bilderwelt, S. 320). Aus pädagogischer Sicht ermöglichen Mitgutschs Inszenierungen vielfältiger Alltagsszenen den Betrachtenden, Neues über ihre Umwelt zu lernen, wobei sie durch den Blick auf das Geschehen aus der Vogelperspektive zugleich immer den Überblick über die zahlreichen Details im Bild behalten. Durch die Tatsache, dass alle Figuren – egal, ob sie sich im Vordergrund oder im Hintergrund befinden – gleich groß sind, stellt der Autor und Zeichner bewusst ihre Funktion als Teil des Ganzen und damit strukturell auch ihre Ebenbürtigkeit heraus. Auf diese Weise erhält der Betrachter einen maximalen Freiraum beim Anschauen des Wimmelbuchs: Jeder kann selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge das Bild erschlossen wird und welche Szenen eingehender betrachtet werden (vgl. Nefzer, Fantasie und Sprache, S. 25). – Lena Reuther

Literatur / Quellen:

- Kaminski, Winfred: „Die Bilderwelt der Kinder“. In: Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, hg. von Reiner Wild, Stuttgart: Metzler 1990, S. 317–323.

- Mitgutsch, Ali: Rundherum in meiner Stadt. Mein Wimmelbuch, , 39. Aufl., Ravensburg: Ravensburger Buchverlag 1992.

- Mitgutsch, Ali: Komm mit ans Wasser. Mein Wimmelbuch, , 40. Aufl., Ravensburg: Ravensburger Buchverlag 1992.

- Nefzer, Ina: „Ich schaffe Bilder, die sich selbst erzählen. Mit Ali Mitgutschs Wimmelbüchern Fantasie und Sprache fördern“. In: Kindergarten heute 40 (2010), H. 8, S. 24–27.

Weblinks:

1968 – Augmented-Reality-Display, The Sword of Damocles

Das von Ivan Sutherland entwickelte Damoklesschwert gilt als erstes Head-Mounted-Display-System zur Darstellung einer erweiterten Realität (Augmented Reality). Das nie vollständig umgesetzte System sollte mittels eines stereoskopischen Bildschirms und zweier Kathodenstrahlröhren computergenerierte Grafiken im Drahtgittermodell räumlich darstellen. Man trägt das Gadget direkt am Kopf, so dass der Bildschirm sich unmittelbar vor den Augen befindet. Das Gerät wurde an einen an der Decke befestigten mechanischen Arm gekoppelt, um Kopfbewegungen zu erfassen und die Perspektive der Darstellung an die Blickrichtung anzupassen. Mit Apple Vision Pro hat das Unternehmen Apple2024 ein Head-Mounted-Display mit zwölf Kameras herausgebracht, welches eine erweiterte und virtuelle Realität mittels der Projektion von Software-Elementen in die reale Umgebung ermöglichen soll. – Kaim Bozkurt

Literatur / Quellen:

- Mazuryk, Tomasz/Gervautz, Michael: Virtual Reality, Wien: TU Wien, Institut für Computergraphik und Algorithmen 1996

- Sutherland, Ivan E.: „A head-mounted three dimensional display“. In: Proceedings of the December 9–11, 1968, Fall Joint Computer Conference, New York City, NY: Association for Computing Machinery 1968, S. 757–764, S. 757–764

Weblinks:

1968 – Roland Barthes, L’Effet de Réel

Theoretischer Bezugspunkt für die Tendenz und Notwendigkeit sinn-redundanter Real-Überschüsse in panoramatischen Medienillusionen: In diesem Aufsatz beleuchtet Barthes (anknüpfend an seinen ein Jahr zuvor erschienenen Essay Le discours de l’histore, in dem er den Begriff erstmals verwendet hat) literarische Verfahren, mit denen Texte einen „Wirklichkeits-“ oder „Realitätseffekt“ erzeugen können. Entscheidend sind dabei die für den Plot bzw. eine strukturale Textanalyse funktionslosen und insofern scheinbar „überflüssigen Details“. Barthes diskutiert sie vor dem Hintergrund der antiken Rhetorik und stellt sie in die Tradition der epideiktischen Rede bzw. der Ekphrasis und Hypotypose, die jedoch in solchen Texten mit „‚realistischen‘ Imperativen“ verschränkt seien: „Die nicht weiter zerlegbaren Reste der funktionalen Analyse haben eines gemein: Sie denotieren, was man gemeinhin als die ‚konkrete Wirklichkeit‘ bezeichnet (kleine Gesten, flüchtige Haltungen, unbedeutende Gegenstände, redundante Worte). Die bloße ‚Darstellung‘ des ‚Wirklichen‘, die nackte Schilderung des ‚Seienden‘ (oder Gewesenen) erscheint somit als ein Widerstand gegen den Sinn; dieser Widerstand bestätigt den großen mythischen Gegensatz zwischen dem Erlebten (dem Lebenden) und dem Erkennbaren […].“ Das Maximierung von Realitätseffekten markiert den einen Pol medialpanoramatischer Wirklichkeitsrepräsentation, dessen Gegenpol die semantische Optimierung per Abstraktion (zur Karte, Tabelle, Formel) bildet. – Bernd Klöckener

Literatur / Quellen:

- Barthes, Roland: „L’effet de réel“. In: Communications 11 (1968), S. 84–89

Weblinks:

1968 – H. G. Adler, Panorama-Roman

Der österreichische Historiker und Schriftsteller H.G. Adler (1910–1988), gemeinhin vor allem als früher Dokumentarist des Theresienstädter Konzentrationslagers gewürdigt, überlebt als einziger seiner Angehörigen die deutsche Judenvernichtung. Weniger bekannt, aber (unter anderem) in panoramatischer Hinsicht signifikant ist sein autobiografischer Roman Panorama. In der Einleitung formal explizit aus der Ambivalenz der (Kaiser-)Panorama-Erfahrung von visuellem wie existenziellem Ein- und zugleich Ausgeschlossensein hergeleitet, präsentiert das Werk in zehn querschnitthaften Rundumblick-Bewegungen, die (statt Kapitel) „Bilder“ heißen, markante Lebensstationen seines Alter Egos Josef von der Kindheit bis zu den Erfahrungen im Nazi-Konzentrationslager und der Ankunft in London. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Adler, H. G.: Panorama. Roman in zehn Bildern [1948/1968], Wien: Zsolnay 2010

- Filkins, Peter: H. G. Adler. A life in many worlds, Oxford: Oxford University Press 2019

- Neubauer-Petzoldt, Ruth: „Panoramatisches Erzählen in der Moderne“. In: Raumlektüren. Der Spatial Turn und die Literatur der Moderne, hg. von Tim Mehigan und Alan Corkhill, Bielefeld: transcript Verlag 2013, S. 297–316

Weblinks:

1968 – Whole Earth Catalog

Am 1. 9. erscheint die erste Ausgabe von Stewart Brands Print-Kompendium, das bis 1971 regelmäßig, danach in sporadischen Neuansätzen sämtliche kommerziellen Angebote der US-Alternativkultur bündelt. Auf dem Cover prangt – programmatisch und ikonisch für den kalifornischen Weltverbesserung-, Weltvereinigungs-, aber auch Welteroberungselan – jeweils ein Foto der Erde aus dem All, auf der ersten Ausgabe ein Satellitenfoto von 1967, auf folgenden das „Earthrise“-Foto. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Diederichsen, Diedrich/Franke, Anselm (Hgg.): The Whole Earth. California and the Disappearance of the Outside, Berlin: Sternberg 2013

Weblinks:

1967 – TV-Programm Our World

Am 25. Juni 1967 ‚weltweit‘ (de facto in 24 Ländern) live per Satellitenübertragung ausgestrahlt und von ca. einer halben Milliarde Menschen empfangen, markiert die von Aubrey Singer (BBC) konzipierte, von der European Broadcasting Union koordinierte und (nach kurzfristiger Absage einiger ursprünglich mitbeteiligter Ostblock-Länder) von 14 nationalen TV-Stationen gemeinsam bestrittene Sendung einen historischen Höhepunkt völkerverbindender Televisions-Utopie. Politiker dürfen dort nicht auftreten. Als britischen Beitrag spielen die Beatles hier zum ersten Mal und für die Ewigkeit: All You Need is Love. – Johannes Ullmaier

Weblinks:

1967 – IMAX

IMAX wird für die Weltausstellung 1967 in Montreal konzipiert und für die Expo in Osaka 1970 weiterentwickelt. Schnell kann es sich durch Partnerschaften mit Bildungsmuseen und Themenparks einen Platz außerhalb der Weltausstellungen sichern. IMAX zeichnet sich vor allem durch eine überdimensionale Leinwand aus, die eine immersive Filmerfahrung ermöglichen soll. Der erste IMAX-Dome, bei dem die Leinwand das Gesichtsfeld der Zuschauenden vollständig ausfüllt, wird im Jahr 1973 in Toronto eröffnet. Aufgrund der Größe der Leinwand müssen die Filme, die ein Seitenverhältnis von 1,36:1 haben, mit 70-mm-Film realisiert werden. Dabei läuft das Bild horizontal statt vertikal durch spezialisierte Kameras. Ab den 2000er-Jahren wird das Format sukzessive auch für narrative Spielfilme genutzt. Ein Grund ist, dass der Fortschritt in der Digitalisierung seit 2002 erlaubt, prinzipiell jeden Film für IMAX-Kinos zu vergrößern. Heutzutage wird das Format vor allem mit Smart-Hollywood-Blockbustern wie den Filmen Christopher Nolans in Verbindung gebracht. Ein wichtiger Faktor für die Popularisierung der IMAX-Kinos sind Naturdokumentationen, die sogenannten ‚IMAX Earth Films‘ mit ihren typischen Vertikalperspektiven: Blicke von oben durch Luftaufnahmen von Landschaften oder durch Satellitenaufnahmen der Erde. Thematisch wird dabei oft das planetarische Ausmaß der menschengemachten Umweltveränderungen verhandelt und der panoramatische Blick dieser Filme so mit einem ökologischen Problembewusstsein verknüpft. Beispiele für ‚IMAX Earth Films‘ sind Blue Planet (USA 1990, R: B. Burtt) oder A Beautiful Planet (USA 2016, R: T. Myers). – Johannes Noss

Literatur / Quellen:

- De Luca, Tiago: Planetary Cinema: Film, Media and the Earth, Amsterdam: Amsterdam University Press 2022, S. 73–81