Das für Klavier geschriebene (später von Maurice Ravel und anderen orchestrierte) Stück ist gedacht als ein Rundgang durch eine Ausstellung von Werken des Künstlers und Architekten Wiktor Hartmann. Diese musikprogrammatische Grundidee erlaubt die Kombination teils sehr disparater Motive, korrespondiert als Bilderzyklus aber auch mit den zeitgleichen Cycloramen. – Stefan Ripplinger

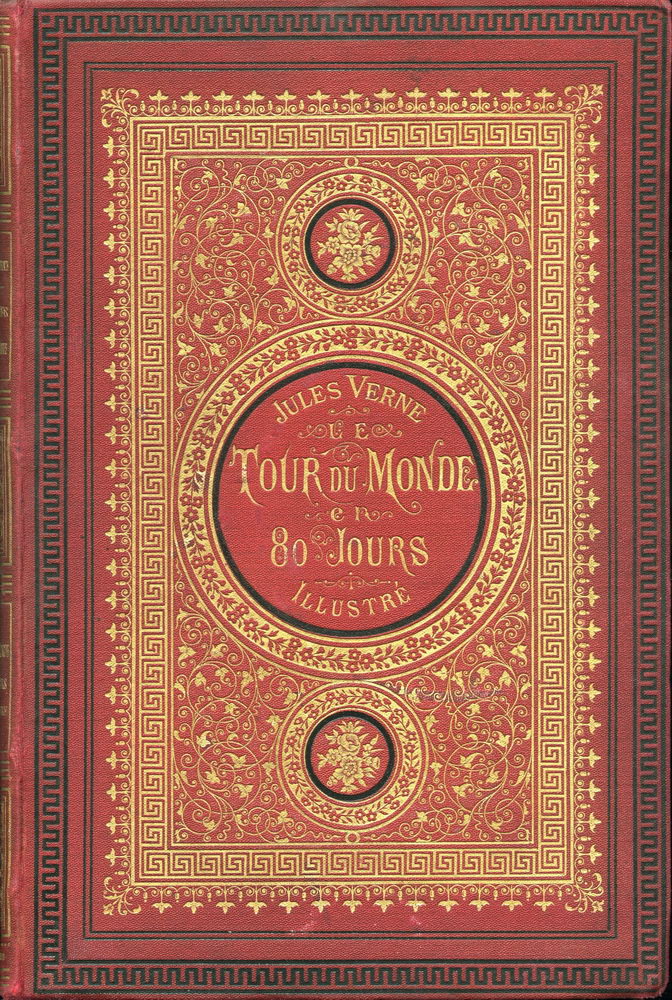

1873 – Jules Verne Reise um die Erde in 80 Tagen

Realgeschichtlicher Bezugspunkt für Vernes Erfolgsroman ist die Reise des Amerikaners George Francis Train, der 1870 in 80 Tagen die Erde umrundete. Der fiktive Romanheld, der Brite Phileas Fogg, der nicht gern verreist, wettet 1872 in seinem Herrenclub 20.000 Pfund darauf, dass es ihm gelingt, in 80 Tagen einmal um die Erde zu gelangen. Mit seinem Diener Passepartout reist er mithilfe moderner Transportmittel wie Dampfschiff und Eisenbahn, aber auch per Elefant oder zu Fuß. Dabei erlebt er unablässig Abenteuer und Attraktionen, die sich in ihrer rasanten Abfolge wie der Pionierlauf zu einer panorama-touristischen Sightseeing-Weltreise ausnehmen und Affinitäten zu zeitgleichen Moving-Panorama-Shows aufweisen. Spannungsmoment ist der ständige Wettkampf gegen die Zeit und mannigfache Hindernisse. Nach knapp über 80 Tagen erlebter Fahrtdauer erreicht Fogg wieder seinen Londoner Herrenclub – im Glauben, die Wette verloren zu haben. Als Folge der Erdumrundung gen Osten und der daraus resultierenden Zeitverschiebung hat Fogg aber einen Kalendertag und somit auch die Wette gewonnen. – Naemi Dittes | Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Verne, Jules: Reise um die Erde in achtzig Tagen [1873], Zürich: Diogenes 1973

Weblinks:

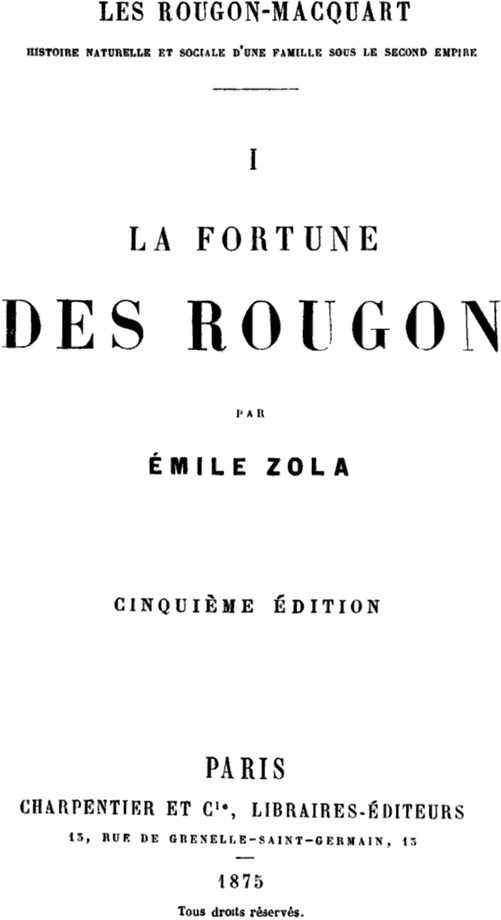

1871–1893 – Émile Zola, Rougon-Macquart

Der Romanzyklus Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle d’une famille sous le Second Empire des französischen Schriftstellers Émile Zola (1840–1902) umfasst zwanzig Romane, beginnend 1871 mit La fortune des Rougon und endend 1893 mit Le docteur Pascal. In naturalistischer Manier begleitet Zolas Erzählmonument über fünf Generationen hinweg die Geschichte dreier Familien, die aus unterschiedlichen Schichten des Groß- und Kleinbürgertums, aber auch des Proletariats stammen. Der Diegese-Zeitraum ist im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts angesiedelt, zur Zeit des Zweiten Kaiserreichs. Das französische Volk wird bei Zola auf neuartige Weise als Masse in der beginnenden kapitalistischen Industrie- und Konsumgesellschaft dargestellt. Von großer Relevanz ist dabei die soziale Determination der Figuren durch Milieus und ökonomisches Kapital, aber auch durch physiologische Veranlagungen und gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten. So entsteht ein soziokulturelles Großtableau und Wimmelbild der verschiedenen gesellschaftlichen Schichten in ihrem Entwicklungsgang. Dessen Realitätsnähe versucht Zola durch faktuale Ortsbezüge, nachprüfbare Sachinformationen und dichte Hinweise auf die Realgeschichte zu beglaubigen. Sein augenscheinlich als kompetitive Überbietung von Balzacs Comédie humaine angelegter Romanzyklus unterscheidet sich von dieser durch seine sozialkritische Komponente, seine dezidiert aufklärerische Funktion, die noch stärkere Auslegung auf literarische Breitenwirkung sowie die Brechung ideologischer und darstellerischer Tabus. So werden bei Zola vor allem die proletarische Arbeiterklasse und ihre prekäre Situation weitaus detaillierter geschildert als noch bei Balzac. – Nina Cullmann

Literatur / Quellen:

- Zola, Émile: Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire [1871–1893], Paris: Gallimard 1960

- Lohse, Rolf: „Zola, Émile“. In: Metzler Lexikon Weltliteratur, hg. von Axel Ruckaberle, Stuttgart: J. B. Metzler 2006, S. 476–477, S. 476–477

Weblinks:

1870 – Ernst Haeckel, Die Besteigung des Pik von Teneriffa

Kontemplative Beschreibung einer Gipfelpanorama-Erfahrung mit prägnanten Perspektivwechseln: „Vor Allem kommt hierbei die Größe des Erdenstückchens in Betracht, welches man hier mit einem Blicke überschaut, die Masse der verschiedenartigen, theils bekannten, theils unbekannten Gegenstände, welche sich hier in dem engen Rahmen eines Panorama’s zusammendrängen. Die ungewohnte Ausdehnung und Höhe des Horizonts giebt uns eine dunkele Vorstellung von der Unendlichkeit des Raums. […] Mit einem gewissen Stolze fühlt man sich einen Augenblick als Herrn des Standpunktes, den man mit so vielen Mühen und Gefahren erkämpft hat. Bald aber fühlt sich der Mensch wieder als das, was er ist, als eine vergängliche Welle in dem unendlichen Meere des Lebens, als eine vorübergehende Combination einer verhältnißmäßig geringen Anzahl organischer Zellen, welche in letzter Instanz den eigenthümlichen chemischen Eigenschaften des Kohlenstoffs ihre Entstehung und Bedeutung verdanken!“ (Haeckel, „Die Besteigung des Pik von Teneriffa“, S. 25). – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Haeckel, Ernst: „Die Besteigung des Pik von Teneriffa“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 5 (1870), S. 1–28

Weblinks:

🖙 Schlagwörter: 360°, Ästhetik, Didaktik, Draufblick, Ekphrasis, faktual, Fernblick, Gesamtprojektion, Inhaltspanoramatik, Laufpräsentation, Mythos/Religion, Naturpanorama, Panorama-Beschreibung, Realpanoramatik, symbolisch, Text, textuell, Unterhaltung, visuell, Zentralblickpunkt, Zugleichspräsentation

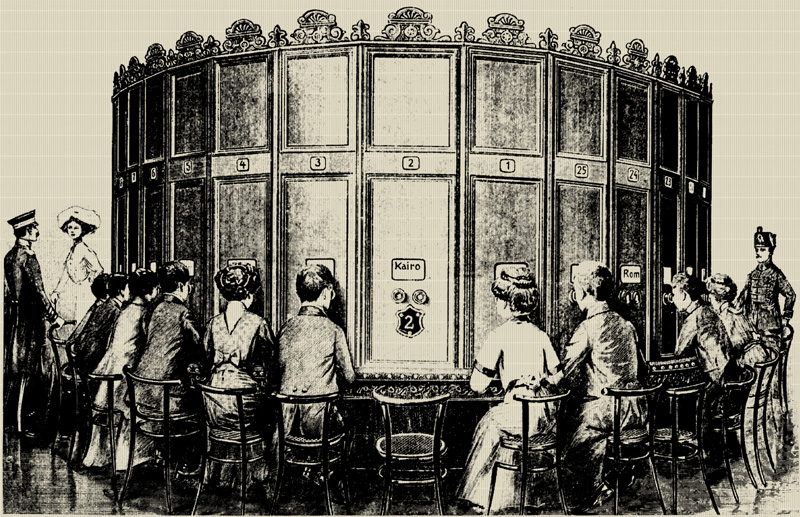

1870 – Kaiser-Panorama

Das Kaiser-Panorama, ein Vorführgerät für stereoskopische Diapositive, wird von August Fuhrmann in den 1870er-Jahren populär gemacht. Es ist ein robuster Rundbau aus Holz, konzipiert für jeweils 25 Besucher, die auf Stühlen platziert einen Zyklus von 50 Stereo-Aufnahmen durch Stereo-Okulare betrachten können. Den Betrachtern der fotografischen Bilder bietet sich ein dreidimensionaler, vollplastischer Anblick einer Landschaft, Großstadtszene oder von touristischen Sehenswürdigkeiten. Nach etwa zwanzig Sekunden ertönt ein Glockenzeichen, und mittels eines von einem verborgenen Uhrwerk angetriebenen Drehmechanismus erscheint das nächste Motiv vor den Augen, ohne dass die Besucher ihre Stühle verlassen müssen. Fuhrmann betreibt das Kaiser-Panorama zunächst in Breslau, später kommen Standorte in Frankfurt am Main und Berlin hinzu, schließlich unzählige Filialen, auch von Nachahmern. Anfang der 1930er-Jahre werden die meisten Aktivitäten eingestellt. Das Programm des Kaiser-Panoramas wird als eine Art Weltreise für kleines Geld beworben (siehe Slogans wie: „Die Welt mit der Welt bekannt zu machen“ oder „Hier erhalten wir die beste Übersicht über die interessanten Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten der Erde“). – Clara Wörsdörfer

Literatur / Quellen:

- Berliner Festspiele (Hg.): Berlin um 1900. Das Kaiserpanorama. Bilder aus dem Berlin der Jahrhundertwende (Ausst-Kat.), Berlin: Berliner Festspiele 1984

- Lorenz, Dieter (Hg.): Das Kaiser-Panorama. Ein Unternehmen des August Fuhrmann, o. O.: o. V. 2010

Weblinks:

🖙 Abbildung eines Kaiser-Panoramas im zugehörigen Wikipedia-Artikel

1854–1856 – Royal Panopticon of Science and Art

Am Leicester Square in London als Ort für die Präsentation wissenschaftlicher und künstlerischer Neuerungen errichtet, wird das Gebäude, in dessen Zentrum sich eine Rotunde mit einem fast 100 m langen Marmorfries befindet, nach nur zwei Jahren umgebaut und dann als Theater genutzt. – Bernd Klöckener

Literatur / Quellen:

- White, William: The Illustrated Hand Book of the Royal Panopticon of Science and Art. An Institution for Scientific Exhibitions, and for Promoting Discoveries in Arts and Manufactures, London: John Hotson 1854

Weblinks:

🖙 Digitalisat

🖙 Wikipedia

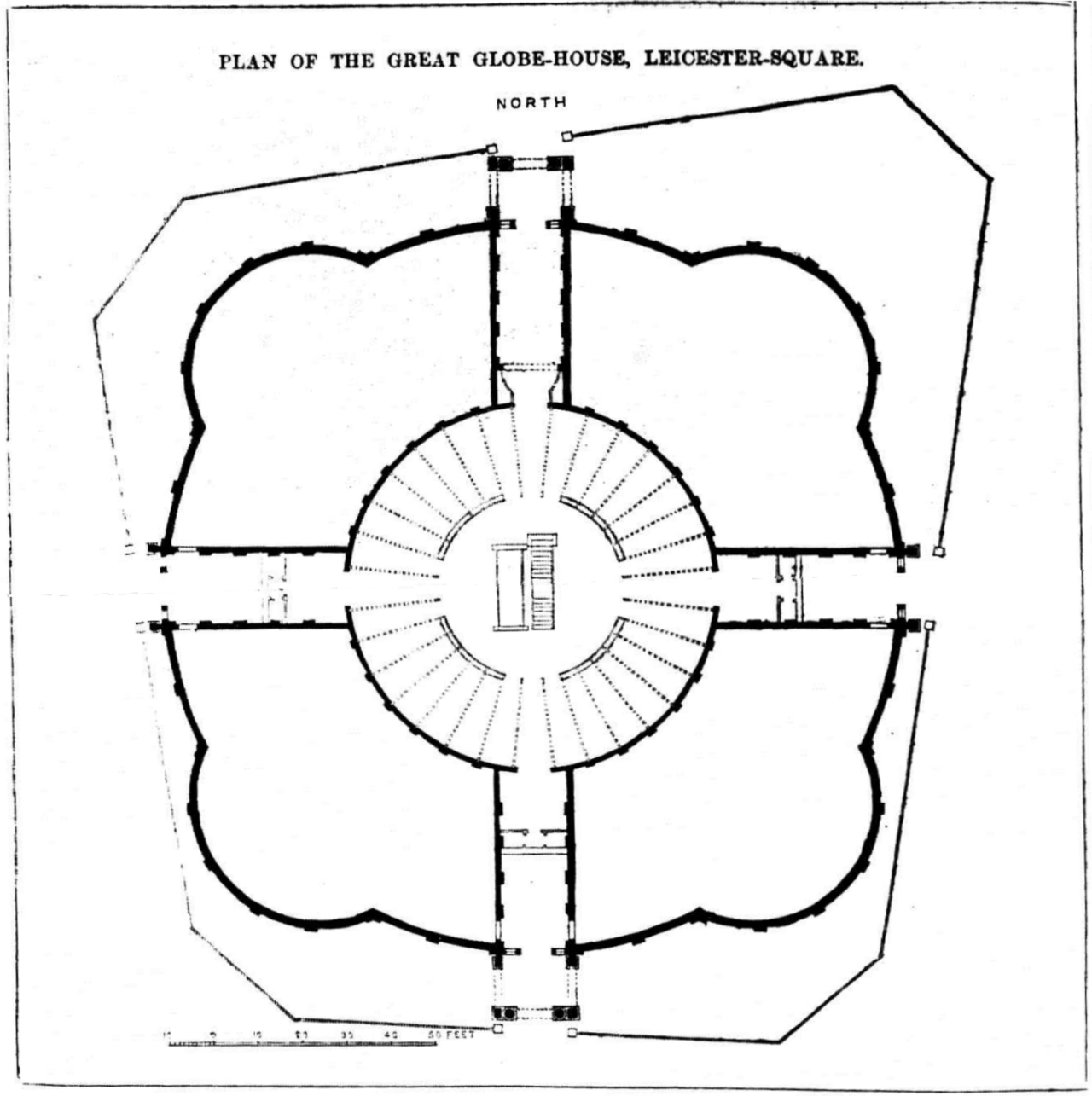

1851 – Wyld’s Great Globe

Mehrstöckig von innen begehbarer Globus von fast 19 m Durchmesser, auf dessen Innenwand die Erdoberfläche zu besichtigen ist. Sein Erfinder und Betreiber, der englische Kartograf James Wyld, lässt dieses Kugelpanorama bzw. Georama am Londoner Leicester Square errichten, nachdem es sich für den Crystal Palace, in dem es ursprünglich im Rahmen der ersten Weltausstellung hätte stehen sollen, als zu voluminös erwiesen hat. Anfangs ein großer Publikumserfolg, wird der Globus 1862 infolge abebbenden Interesses geschlossen. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Oettermann, Stephan: Das Panorama. Die Geschichte eines Massenmediums, Frankfurt am Main: Syndikat 1980, S. 72 f.

Weblinks:

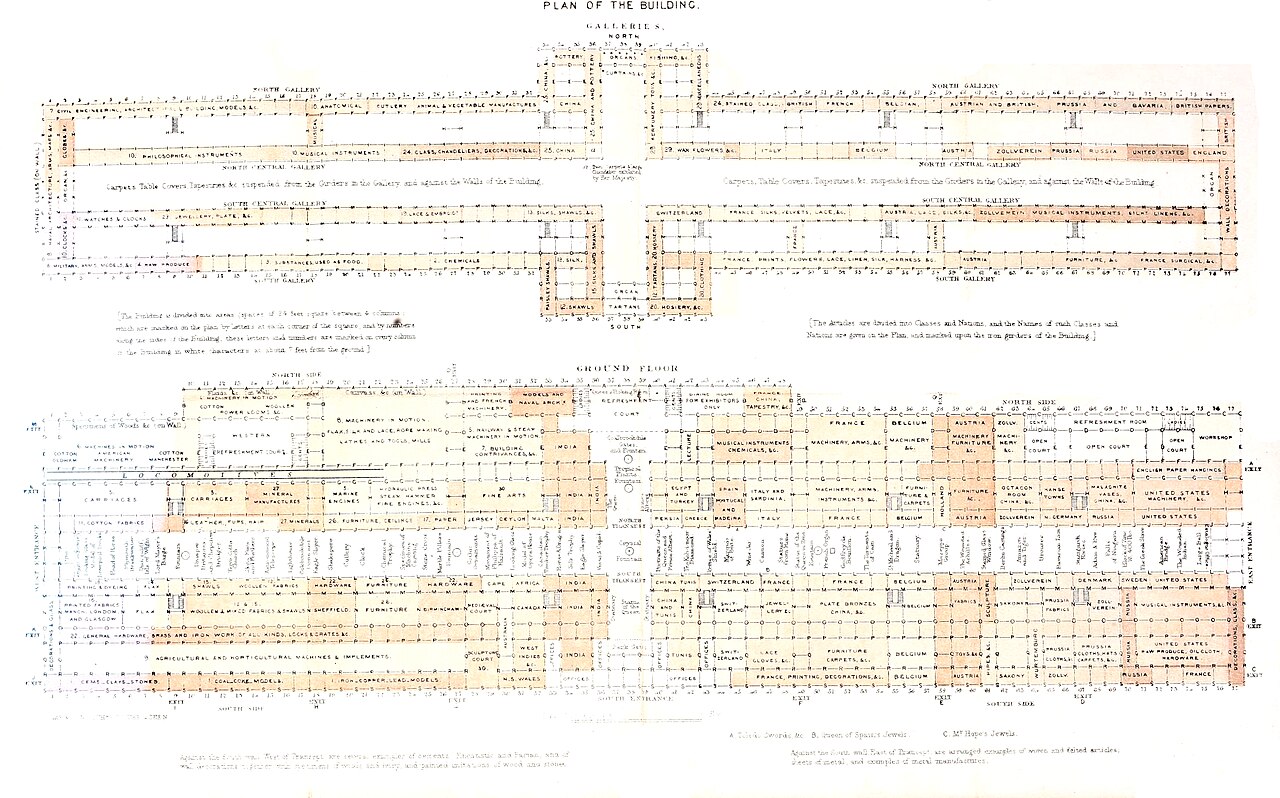

1851 – Great Exhibition Erste Weltausstellung

Im Londoner Hyde Park findet vom 1. Mai bis 15. Oktober die erste von seither über dreißig Weltausstellungen statt, hier noch in einem einzigen monumentalen Ausstellungsgebäude, dem eigens dafür errichteten, in seiner gläsernen Anlage selbst panoramatischen Crystal Palace; ab der vierten (1867) dann verteilt auf einzelne Länderpavillons. Die erste Weltausstellung ist, wie alle frühen, vor allem eine technisch-industrielle Leistungsschau, auf der sich verschiedene Erdregionen, anfangs unter starker Dominanz der westlichen Kolonialmächte, ihre Errungenschaften vorführen. Später kommen immer mehr thematische und kulturverbindende Aspekte mit hinzu, seit der Milleniumswende zunehmend auch außerwestliche Perspektiven. In allen Phasen bleibt das Format jedoch das erdzivilisations-panoramatische Event par excellence, was sich auch in einer Fülle markanter panoramatischer Einzelpräsentationen (vom Eiffelturm bis zu Stockhausens Kugelauditorium) widerspiegelt. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Antonelli, Paola/Kultermann, Udo/Van Dyk, Stephen: Weltausstellungen 1933–2005. Architektur Design Graphik [2007], München: DVA 2008

- Garn, Andrew: Weltausstellungen 1933–2005: Architektur Design Graphik, München: DVA 2008

Weblinks:

1850–1851 – Karl Gutzkow, Die Ritter vom Geiste

Extremausweitung des Gesellschaftsromans qua Strangvielfalt, Themenbreite und Umfang (in der 9-bändigen Erstausgabe 4100 Seiten), doch anders als etwa Balzacs zeitgleich entstehender Comédie Humaine-Zyklus als Einzelwerk angelegt und publiziert. Zukunftsträchtig verkündet das vielzitierte Vorwort: „Der neue Roman ist der Roman des ‚Nebeneinanders‘“ und präludiert damit panoramatisch-modernistische Großerzählformen des 20. Jahrhunderts. Allerdings verfahren diese in der Regel weniger kompilatorisch und additiv als Gutzkows Textmassiv. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Gutzkow, Karl: Die Ritter vom Geiste. Roman in neun Büchern [1850/51], Frankfurt am Main: Zweitausendeins 1998

- Ricken, Achim: Panorama und Panoramaroman – Parallelen zwischen der Panorama-Malerei und der Literatur im 19. Jahrhundert dargestellt an Eugène Sues Geheimnissen von Paris und Karl Gutzkows Rittern vom Geist, Frankfurt am Main: Lang 1991

Weblinks:

1846 – John Banvard, Moving Mississippi-Panorama Three-Mile Painting

Prototypisch für die genuin us-amerikanische Panorama-Entwicklung vereinigt John Banvard’s Mammoth Panorama of the Mississippi River Bewegung, Landschaft, Show, Rekordgröße, Self-Made-Erfolg und Vergänglichkeit. Auch wenn sein auf Basis jahrelanger eigener Recherchen vor Ort erstelltes Riesengemälde des (real 3778 km langen) Mississippi-Ufers nicht die mythisch kolportierten „drei Meilen“ (ca. 4,8 km) Leinwandbreite respektive Vorführlänge erreicht, bringt ihm das publikumswirksam moderierte und nach der Bostoner 1846er-Premiere vielerorts wiederholte Abrollen seiner de facto immerhin 369 m breiten bzw. langen und ca. 3,6 m hohen Panoramaleinwand großen Ruhm und Reichtum, bevor Streitigkeiten mit der Konkurrenz losbrechen. Dass Banvards Leinwand – nie dupliziert und durch den Transport (auch nach Europa) zunehmend vernutzt – für alle Zeit verloren scheint, macht sie vollends zum Mythos. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Huhtamo, Erkki: Illusions in Motion. Media Archaeology of the Moving Panorama and Related Spectacles, Cambridge, MA: MIT Press 2013, S. 176–179, 186–191