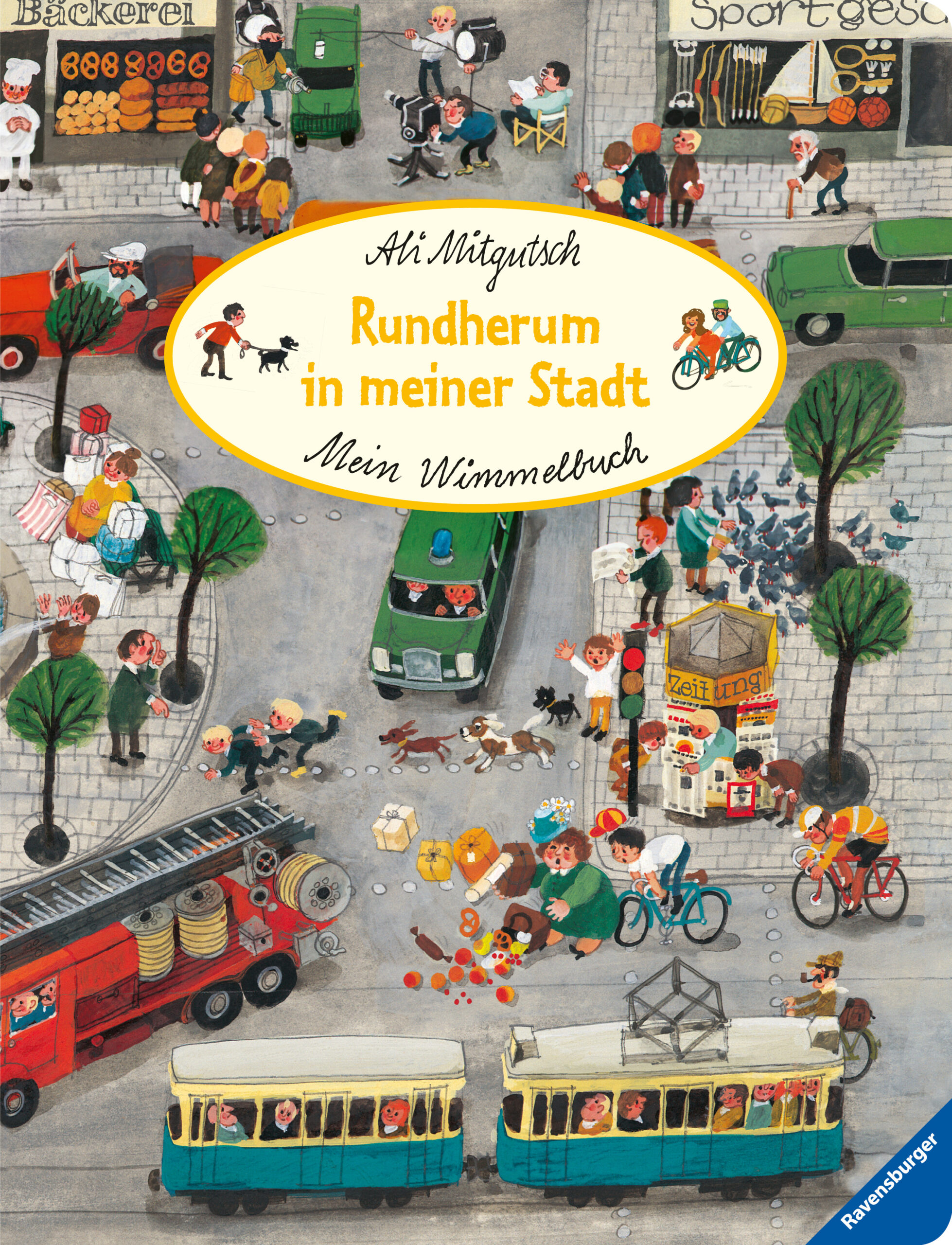

Pionierwerk des aus München stammenden Kinderbuchautors, das als erstes Wimmelbuch im deutschsprachigen Raum gilt. 1969 erhält Mitgutsch für Rundherum in meiner Stadt den Deutschen Jugendbuchpreis. In seinen Wimmelbüchern werden häufig Themenkomplexe wie Dorf, Stadt, Land, Wasser und Arbeitswelt abgebildet, wodurch sie starke Alltagsnähe aufweisen. Oft betonen schon die Buchtitel den Suchbildcharakter, indem sie zum Mitmachen auffordern, wie etwa: Komm mit ans Wasser (1971). Zudem zeichnen Mitgutschs Bilderbücher sich durch ihre kleinteiligen Sachbeschreibungen aus. Indem sie den Blick auf Funktionszusammenhänge lenken, fördern sie die Beobachtungsgabe der jungen Leser (vgl. Kaminski, Bilderwelt, S. 320). Aus pädagogischer Sicht ermöglichen Mitgutschs Inszenierungen vielfältiger Alltagsszenen den Betrachtenden, Neues über ihre Umwelt zu lernen, wobei sie durch den Blick auf das Geschehen aus der Vogelperspektive zugleich immer den Überblick über die zahlreichen Details im Bild behalten. Durch die Tatsache, dass alle Figuren – egal, ob sie sich im Vordergrund oder im Hintergrund befinden – gleich groß sind, stellt der Autor und Zeichner bewusst ihre Funktion als Teil des Ganzen und damit strukturell auch ihre Ebenbürtigkeit heraus. Auf diese Weise erhält der Betrachter einen maximalen Freiraum beim Anschauen des Wimmelbuchs: Jeder kann selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge das Bild erschlossen wird und welche Szenen eingehender betrachtet werden (vgl. Nefzer, Fantasie und Sprache, S. 25). – Lena Reuther

Literatur / Quellen:

- Kaminski, Winfred: „Die Bilderwelt der Kinder“. In: Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, hg. von Reiner Wild, Stuttgart: Metzler 1990, S. 317–323.

- Mitgutsch, Ali: Rundherum in meiner Stadt. Mein Wimmelbuch, , 39. Aufl., Ravensburg: Ravensburger Buchverlag 1992.

- Mitgutsch, Ali: Komm mit ans Wasser. Mein Wimmelbuch, , 40. Aufl., Ravensburg: Ravensburger Buchverlag 1992.

- Nefzer, Ina: „Ich schaffe Bilder, die sich selbst erzählen. Mit Ali Mitgutschs Wimmelbüchern Fantasie und Sprache fördern“. In: Kindergarten heute 40 (2010), H. 8, S. 24–27.

Weblinks:

🖙 Ali Mitgutsch