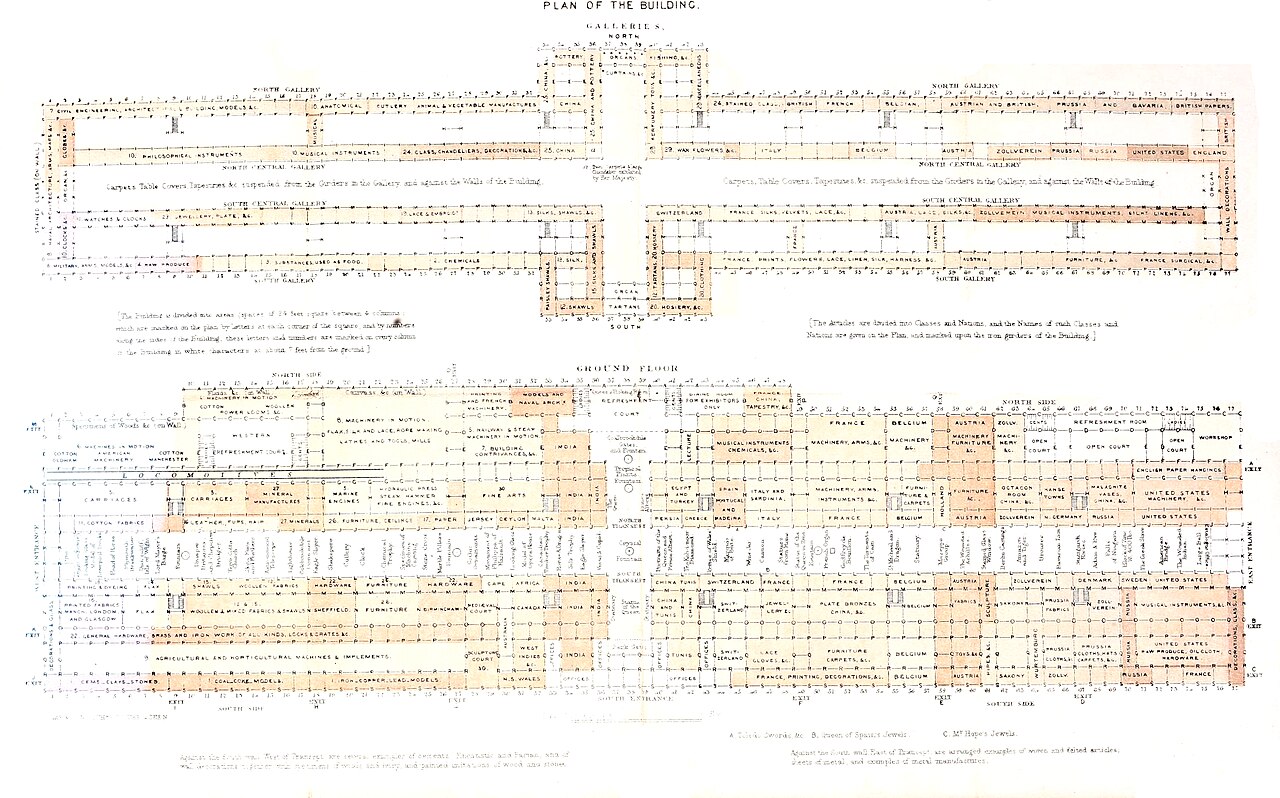

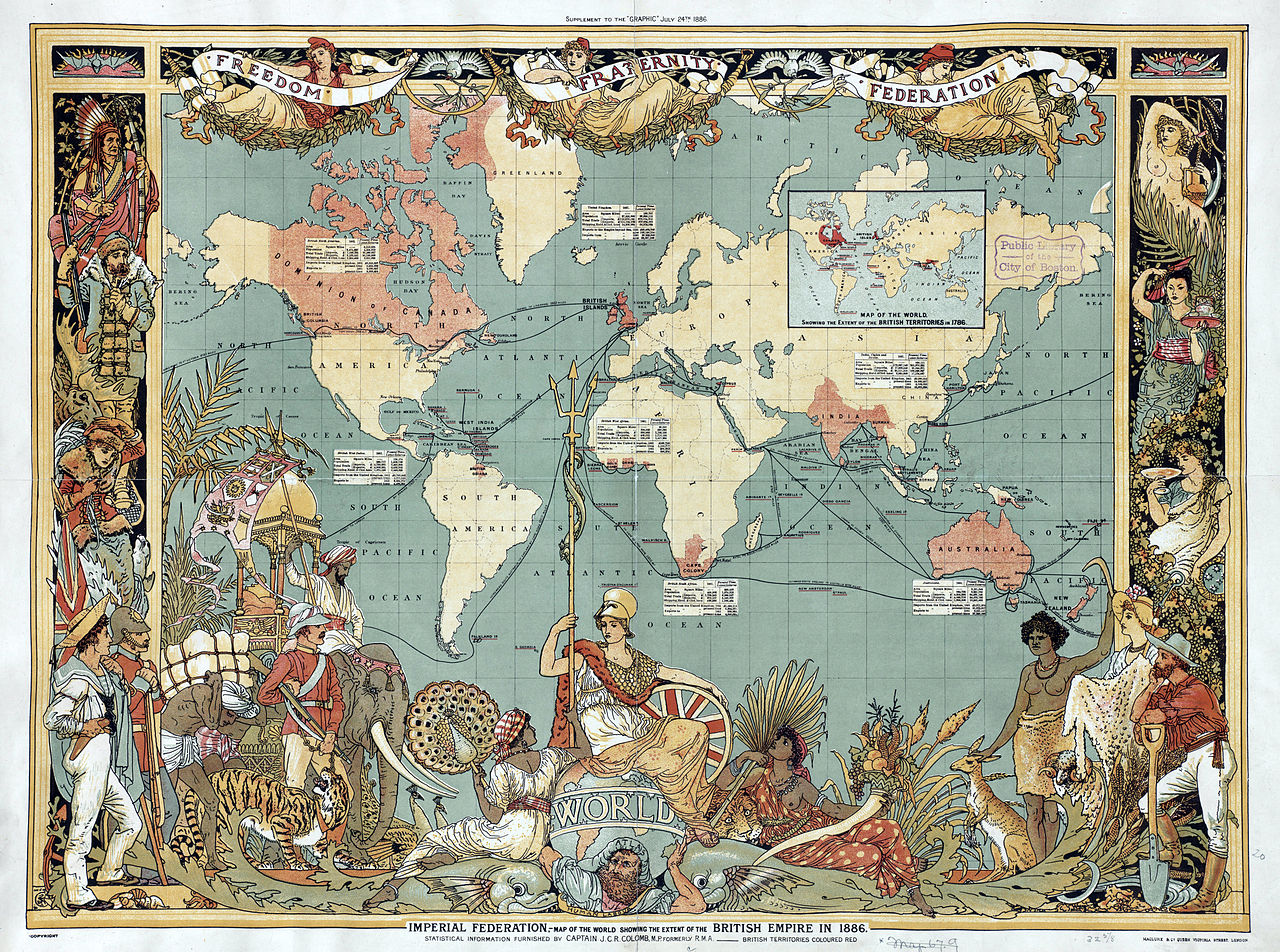

Das British Empire auf dem Höhepunkt seiner Geltung als Weltmacht: „Karten wie die Imperial Federation Map sind erfüllt von einem europäischen Sendungsbewusstsein und dem daraus abgeleiteten universalen Machtanspruch. Gerade als Weltkarte macht sie deutlich, dass es im Verhältnis der europäischen zu außereuropäischen Ländern und Völkern nicht nur um ein reines Herrschaftsverhältnis ging, sondern um die Hierarchie einer ganzen Weltordnung.“ (Oswalt, Weltkarten – Weltbilder, S. 169). Das zeigt sich nicht zuletzt an der Tatsache, dass die Karte auf dem durch Greenwich/London gehenden Längengrad zentriert ist – zwei Jahre zuvor war die Einigung erfolgt, dass dies der für die Navigation und Zeitzählung international verbindliche Nullmeridian sein sollte. „Nicht mehr Jerusalem wie in vielen mittelalterlichen Weltkarten, sondern London/Greenwich war nun das neue Zentrum der Welt.“ (ebd., S. 176). – Bernd Klöckener

Literatur / Quellen:

- Oswalt, Vadim: Weltkarten – Weltbilder. Zehn Schlüsseldokumente der Globalgeschichte, Stuttgart: Reclam 2015, S. 169–184