Brüsseler Museumsgebäude, in dem Paul Otlet und Henri La Fontaine mit ihrem Institut International de Bibliographie (IIB) das Ziel verfolgen, „das gesamte Schrifttum der Welt als Bibliografie in Zettelkästen zu erfassen“. Bis 1930 werden dort 16 Mio. bibliografische Einträge erfasst. Abweichend von der Bibliothek von Alexandria und daran anschließenden Universalbibliothekskonzeptionen zielt diese Form der Allregistratur nicht mehr auf das integrale materiale Vorhandensein der Schriften selbst, sondern – angesichts von deren gegenüber dem antiken Stand unvergleichlich angewachsenen Masse – wie in erster Ableitung nur noch auf deren Verzeichnung. – Johannes Ullmaier

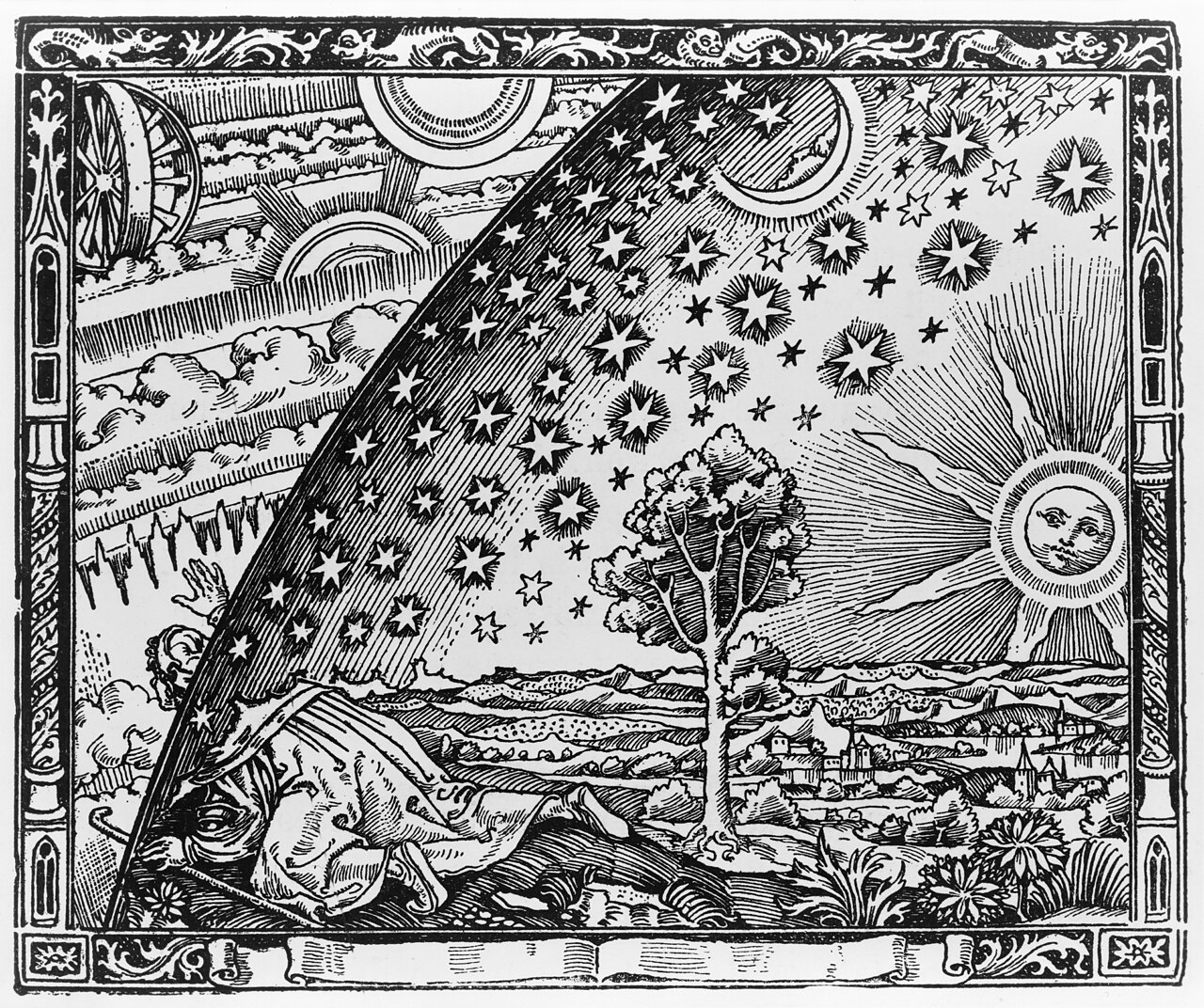

1888 – Camille Flammarion, Wanderer am Weltenrand

Ikonische Symbolisierung für das menschliche Erreichen und Durchbrechen des Weltenrands bzw. Wissenshorizonts (oder auch nur die bloße Behauptung solcher Erfahrung): „Ein naiver Missionar des Mittelalters erzählt sogar, dass er auf einer seiner Reisen auf der Suche nach dem irdischen Paradiese den Horizont erreichte, wo der Himmel und die Erde sich berühren, und dass er einen gewissen Punkt fand, wo sie nicht verschweißt waren, wo er hindurch konnte, indem er die Schultern unter das Himmelsgewölbe beugte.“ (Flammarion, S. 162, zit. n. Berger/Beinert/Wetzel/Kehl, Bilder des Himmels, S. 49). Sujet und Bildform verleiten dazu, die Entstehung des Holzstichs fälschlich in der frühen Neuzeit zu vermuten. Indes weist die versinnbildlichte Weltenrahmenüberschreitung als ambivalente Denk- und Erzählfigur viel weiter zurück und reicht von Platons Höhlengleichnis oder vom (zeitweisen) Lüften des Maya-Schleiers bis zu Filmen wie The Truman Show (1998) oder The Matrix (1999). – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Berger, Klaus/Beinert, Wolfgang/Wetzel, Christoph u. a.: Bilder des Himmels. Die Geschichte des Jenseits von der Bibel bis zur Gegenwart, Freiburg i. B.: Herder 2006, S. 49

Weblinks:

1883 – Ernst Haeckel, Indische Reisebriefe

Am Ziel seiner Besteigung des Adams-Pik auf Ceylon reflektiert Haeckel das Verhältnis von kumulativem Erfahrungslauf und daraus kulminierender Panorama-Rund- wie -Rückschau, was ihn zu Mutmaßungen über die Verbindung von Naturpanorama- und Transzendenz-Erleben führt: „Weit interessanter und erhebender, als diese Andachtsübungen der Pilger und die Zeremonien der Priester, war für uns das großartige Panorama, das die unbeschränkte Aussicht von diesem isolierten Berggipfel darbietet. Mit einem Blick überschauen wir hier den größten Teil der immergrünen Insel, die in so vieler Beziehung zu den schönsten und merkwürdigsten der Welt gehört. Allerdings ist das Großartigste an unsrem Panorama gerade diese Vorstellung, und die Erinnerung an die tausend herrlichen und interessanten Bilder, mit denen unsre Streifzüge durch dies irdische Paradies uns bereichert haben. Indem wir hier den Schauplatz derselben von einem Punkte aus rings überschauen, durchfliegen wir gewissermaßen das Inhaltsverzeichnis des Skizzenbuches, das wir hier mit Feder und Pinsel gesammelt haben. […] Man lernt hier begreifen, wie diese isolierte Bergspitze der einigende Mittelpunkt andächtigen Gottesdienstes für mehrere ganz verschiedene Religionsformen werden konnte.“ (Haeckel, „Der Adams-Pik auf Ceylon“, S. 68). – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Haeckel, Ernst: „Der Adams-Pik auf Ceylon“. In: Deutsche Rundschau 37 (1883), H. 10, S. 53–70

Weblinks:

ca. 1883 – „Allwissender Erzähler“

Mit der Unterscheidung von „Allgegenwart und Allwissenheit des Dichters“ legt der Schriftsteller Friedrich Spielhagen (Spielhagen, Beiträge zur Theorie und Technik des Romans, S. 236) in seinem theoretischen Werk Beiträge zur Theorie und Technik des Romans eine Begriffsgrundlage für den vor allem im schulischen Gebrauch populären Terminus eines quasi-göttlichen „Allwissenden Erzählers“, der in der akademischen Narratologie ab Mitte des 20. Jahrhunderts – mit unterschiedlichen Akzenten – als „Auktoriale Erzählsituation“ (Stanzel) bzw. „Nullfokalisierung“ (Genette) konzipiert wird. Überall ist damit jedoch der (im praktischen Gebrauch bis in die Antike zurückgehende) Fall eines Erzählmodus markiert, der sich das Recht nimmt, die erzählerisch präsentierte Welt beliebig zu entwerfen, zu perspektivieren und zu modifizieren. Schärfer als gemeinhin üblich wäre dabei zwischen einer – tendenziell expliziten und (quasi-)zugleichspanoramatischen – Darbietung bzw. Behauptung manifester All- und Überschau und einer – tendenziell impliziten und verlaufspanoramatischen – Lizenz zur unlimitierten Bewegung durch ‚alle möglichen‘ lokal wechselnden Seinssphären und Perspektiven zu unterscheiden. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Spielhagen, Friedrich: Beiträge zur Theorie und Technik des Romans, Berlin: L. Staackmann 1883

Weblinks:

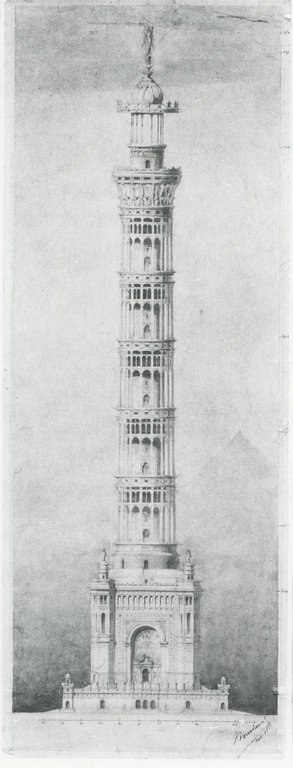

1881 – Jules Bourdais, Sonnensäule

Zum 100. Jubiläum der Französischen Revolution will die französische Regierung im Jahr 1889 einen gewaltigen Prestigebau errichten. Präsident Jules Ferry wünscht sich ein Wahrzeichen, das die französischen Großmachtansprüche verdeutlichen soll. Insgesamt werden 107 Vorschläge eingereicht, darunter neben Gustav Eiffels später realisiertem Eiffelturm ein Sonnenturm-Entwurf des Architekten Jules Bourdais und des Ingenieurs Amédée Sébillot. Ihre Idee besteht darin, einen riesigen Leuchtturm aus Stein in die Mitte von Paris zu bauen, die sogenannte Colonne Soleil (dt. Sonnensäule). Diese soll eine künstliche, elektrische Sonne schaffen, um die Nacht in Paris zu erhellen, und erinnert an eines der antiken Weltwunder: den Leuchtturm von Pharos. Der Turm soll 300 Meter hoch und mit vier Aufzügen ausgestattet sein, auf seiner Spitze soll eine 55 Meter hohe Sonnenlaterne leuchten. Dazu hat Bourdais die Idee, die Dächer der Häuser in Paris mit Spiegeln zu bestücken, damit das Licht der Laterne in jeden Winkel der Stadt reflektieren kann. Im dreieckigen Turmsockel möchte er ein Elektrizitätsmuseum einrichten, zugleich soll die Sonnensäule für wissenschaftliche Experimente genutzt werden. Gekrönt wird das Bauwerk durch einen Ring aus Sternen und eine geflügelte Statue, welche der Wissenschaft gewidmet ist. Diesseits aller Zeitgeistspuren in der Konzeption entfaltet Bourdais’ Vision durch ihre allüberragende Anlage und allüberstrahlenden Rundumsicht große panoramatische Leuchtkraft. Gleichwohl unterschätzen Konstrukteur und Architekt in ihren Planungen das enorme Gewicht der Sonnensäule. Statische Probleme und die gewaltigen Kosten hätten das Projekt selbst dann verhindert, wenn der Zuschlag für den Bau des neuen Pariser Wahrzeichens nicht an Gustave Eiffel und seinen Eiffelturm gegangen wäre. So gerät der Leuchtturm-Traum bald in Vergessenheit. – Jana Keim / Jakob Wallis

Literatur / Quellen:

- Philouze Chatty, Claudine: Jules Bourdais (1835–1915): un ingénieur chez les architectes, Toulouse: Université Toulouse-Jean Jaurès 2016.

Weblinks:

1874 – Modest Mussorgski, Картинки с выставки – Воспоминание о Викторе Гартмане (Bilder einer Ausstellung)

Das für Klavier geschriebene (später von Maurice Ravel und anderen orchestrierte) Stück ist gedacht als ein Rundgang durch eine Ausstellung von Werken des Künstlers und Architekten Wiktor Hartmann. Diese musikprogrammatische Grundidee erlaubt die Kombination teils sehr disparater Motive, korrespondiert als Bilderzyklus aber auch mit den zeitgleichen Cycloramen. – Stefan Ripplinger

Weblinks:

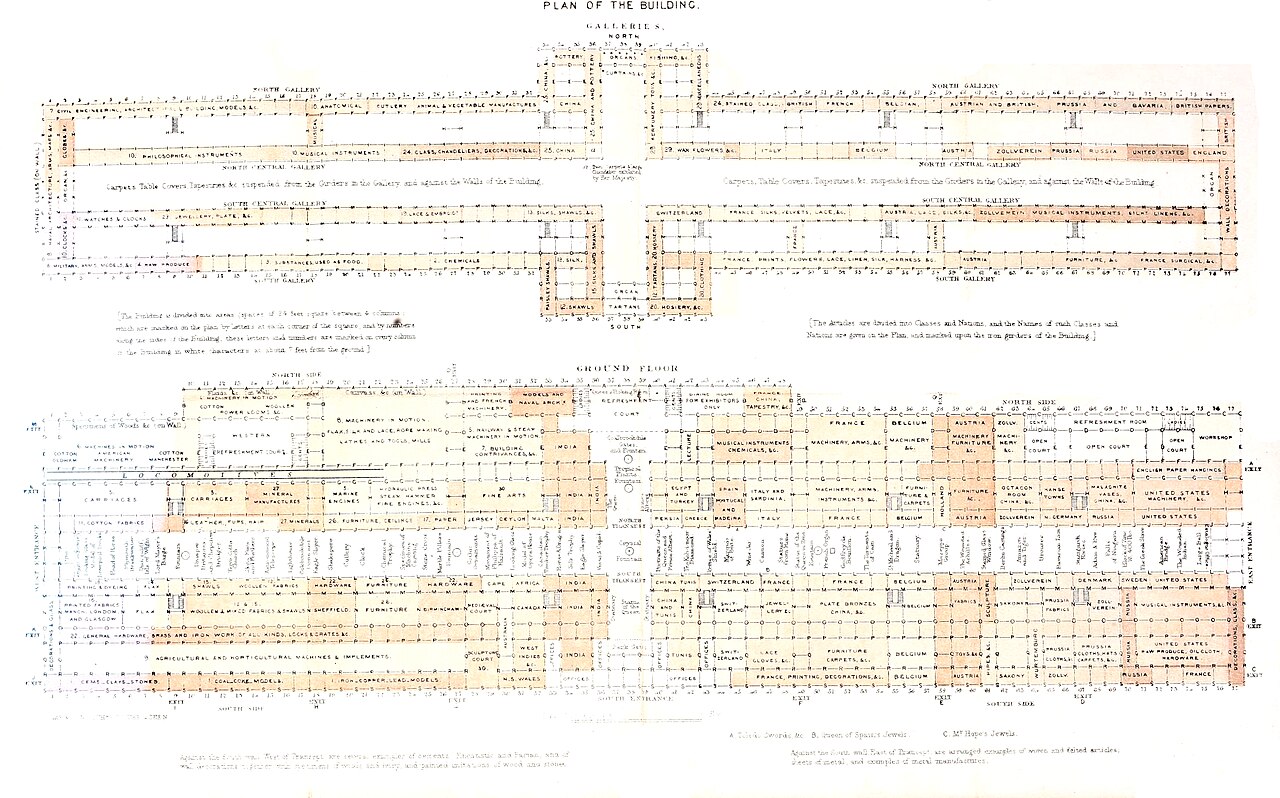

1851 – Great Exhibition Erste Weltausstellung

Im Londoner Hyde Park findet vom 1. Mai bis 15. Oktober die erste von seither über dreißig Weltausstellungen statt, hier noch in einem einzigen monumentalen Ausstellungsgebäude, dem eigens dafür errichteten, in seiner gläsernen Anlage selbst panoramatischen Crystal Palace; ab der vierten (1867) dann verteilt auf einzelne Länderpavillons. Die erste Weltausstellung ist, wie alle frühen, vor allem eine technisch-industrielle Leistungsschau, auf der sich verschiedene Erdregionen, anfangs unter starker Dominanz der westlichen Kolonialmächte, ihre Errungenschaften vorführen. Später kommen immer mehr thematische und kulturverbindende Aspekte mit hinzu, seit der Milleniumswende zunehmend auch außerwestliche Perspektiven. In allen Phasen bleibt das Format jedoch das erdzivilisations-panoramatische Event par excellence, was sich auch in einer Fülle markanter panoramatischer Einzelpräsentationen (vom Eiffelturm bis zu Stockhausens Kugelauditorium) widerspiegelt. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Antonelli, Paola/Kultermann, Udo/Van Dyk, Stephen: Weltausstellungen 1933–2005. Architektur Design Graphik [2007], München: DVA 2008

- Garn, Andrew: Weltausstellungen 1933–2005: Architektur Design Graphik, München: DVA 2008

Weblinks:

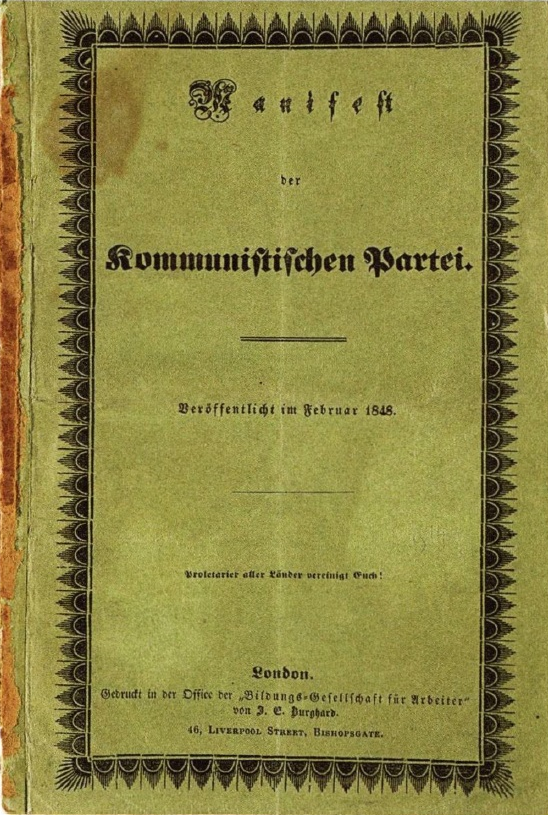

1848 – Karl Marx/Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei

Die im Erstdruck 23 Seiten umfassende Schrift stellt, ungeachtet ihres bescheidenen Titels, kein klassisches Parteiprogramm im damaligen oder gar heutigen Sinne dar; vielmehr entwirft sie einen Entwurf der Weltgeschichte, aus der die für die Gegenwart – ebenfalls im weltmaßstäblichen Sinne – relevanten Schlüsse gezogen werden. Indem die „Geschichte aller bisherigen Gesellschaft“ als „die Geschichte von Klassenkämpfen bestimmt wird“, ist unter Mitnahme Hegelscher geschichtsphilosophischer Prämissen eine praktische und theoretische Achse allen Weltgeschehens benannt; von diesem Prinzip ausgehend sollen sich die chronikalischen Lücken des geschilderten bzw. angedeuteten Geschichtsverlaufs erschließen und füllen lassen. Die synchrone Analyse der kapitalistischen Gegenwart eröffnet eine Verallgemeinerung dessen, was die fortschrittliche und global fortschreitende kapitalistische und nach-kapitalistische Weltgesellschaft jenseits feudaler oder bürgerlich-nationaler Schranken leisten könnte. – Carsten Jakobi

Literatur / Quellen:

- Marx, Karl/Engels, Friedrich: „Manifest der Kommunistischen Partei“ [1848]. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Berlin/DDR: Dietz 1959, S. 459–493

Weblinks:

🖙 Wikipedia

🖙 Digitaltext

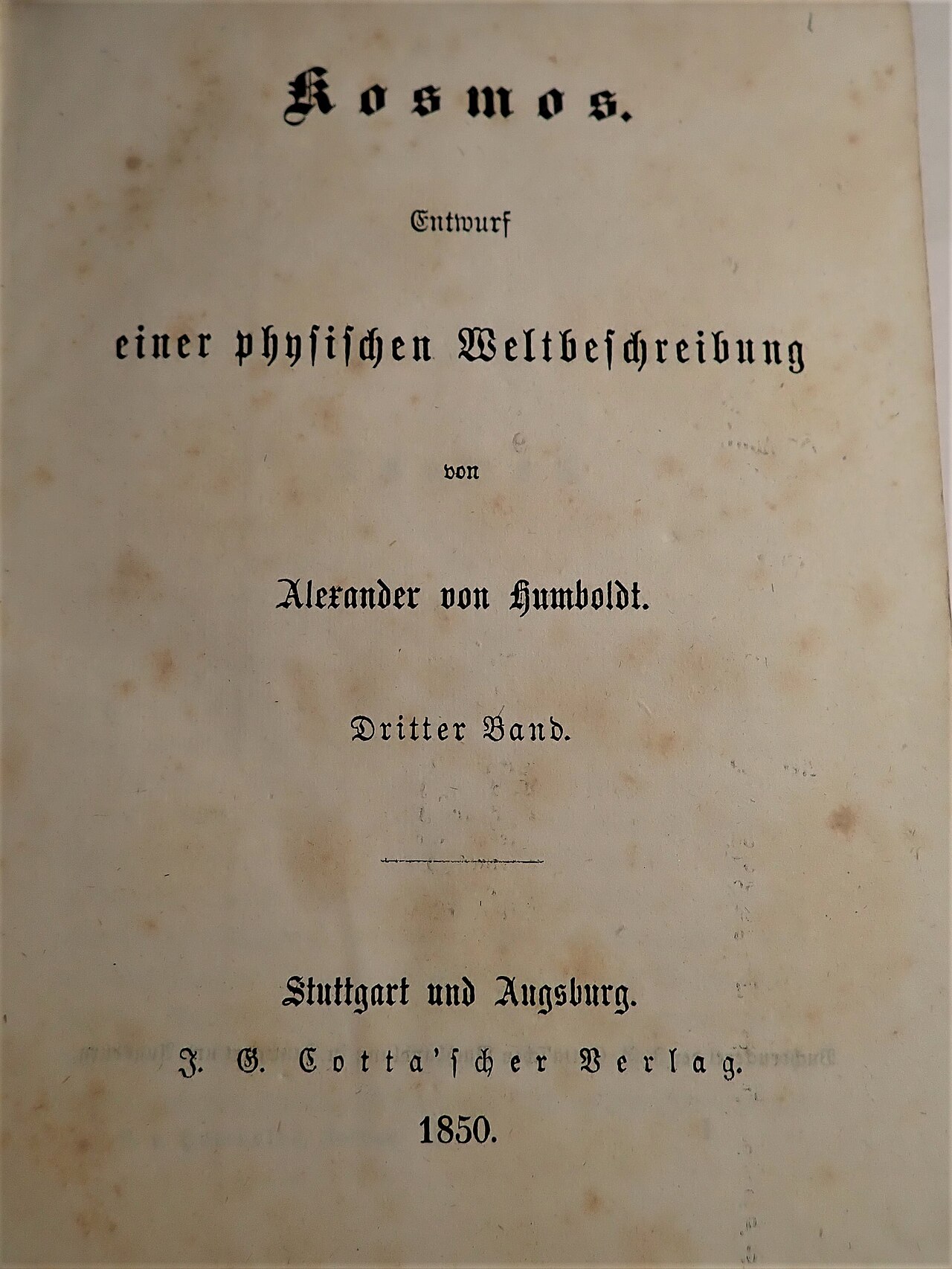

1845–1862 – Alexander von Humboldt, Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschreibung

Schon seit 1796 als „l’Idee d’une physique du monde“ konzipiert, kann Humboldts Traum, „die ganze materielle Welt, alles was wir heute von den Erscheinungen der Himmelsräume und des Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geographie der Moose auf den Granitfelsen, wissen, alles in Einem Werke darzustellen“, sich erst Jahrzehnte später in fünf monumentalen Bänden realisieren, deren letzter unvollendet bleibt. Die Programmatik ist gegenüber Gesamt-Welt-Buch-Vorläufern wie Schedels Weltchronik oder Sebastian Münsters Cosmographia charakteristisch alteriert: „Jede große und wichtige Idee, die irgendwo aufgeglimmt, muß neben den Thatsachen hier verzeichnet sein. Es muß eine Epoche der geistigen Entwickelung der Menschheit (in ihrem Wissen von der Natur) darstellen. – Das Ganze ist nicht was man gemeinhin physikalische Erdbeschreibung nennt, es begreift Himmel und Erde, alles Geschaffene.“ – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Humboldt, Alexander von: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung [1845–1862], Frankfurt am Main: Eichborn 2004

Weblinks:

1827 – Johann Wolfgang von Goethe, Konzept der Weltliteratur

Den Grundstein für sein Konzept von „Weltliteratur“ legt Goethe bereits im Jahr 1801 in der Notiz, dass eine bloß patriotische Kunst oder Wissenschaft nicht existiere, sondern beide nur im Kontext einer allgemeinen und freien Wechselwirkung blühen könnten (Goethe, Ästhetische Schriften 1771–1805, S. 809). Den zukunftsträchtigen (und von Wielands vorangehendem Gebrauch des Wortes abweichenden) Begriff von „Weltliteratur“ prägt Goethe jedoch erst im Jahr 1827 in einem Gespräch mit Eckermann (Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe, S. 225), in dem er die Nationalliteraturen verabschiedet und eine neue Epoche inauguriert, die sich durch einen weltweiten literarischen Austauschprozess kennzeichne und keiner nationalen Begrenzung unterliege. Damit bleibt die weltliterarische Dynamik nach Goethe nicht auf die bloße Kenntnis- und Bezugnahme von Autor:innen untereinander beschränkt, sondern konstituiert sich durch einen Gemeinsinn, der auf einem geteilten Wissens- und Wertefundus beruhen und sich im Zuge der verbesserten Kommunikations- und Transportmöglichkeiten verfestigen werde. Wenngleich de facto noch stark eurozentrisch, begründet Goethe so die Auffassung von Literatur als einem gesamtmenschheitlichen Phänomen, das aus universalem, sprich hier: internationalem wie supraepochalem Geist heraus evolviert. – Nina Cullmann

Literatur / Quellen:

- Strich, Fritz: Goethe und die Weltliteratur, Bern: Francke 1946

- Goethe, Johann Wolfgang: Ästhetische Schriften 1771–1805. Sämtliche Werke. Bd. 18, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1998

- Goethe, Johann Wolfgang: Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Sämtliche Werke. Bd. 39., Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1999