Von den 1890er-Jahren bis zu seinem Tod 1926 arbeitet der impressionistische Maler Claude Monet an überbreiten, großformatigen Seerosenbildern, für die er eine Rundum-Präsentation vorsieht. Nach dem Tod des Künstlers werden unter dem Titel Les Nymphéas acht Bilder im Musée de l’Orangerie in Paris in zwei miteinander verbundenen elliptischen Räumen installiert. Womöglich spielte Monet mit der Anordnung im Rund bewusst auf den Panorama-Hype des späten 19. Jahrhunderts an, wenngleich seine Bilder mit deren Form des Illusionismus nichts mehr gemein haben. Seine Gemälde präsentieren sich als solche (ohne Faux Terrain, mit erkennbarem Bildrand und sichtbarem Farbauftrag) und mobilisieren sowohl Blick als auch Körper. Sie bieten keinen weiten Blick in die Landschaft, sondern zeigen sich eher als farblich subtil gestaltete Flächen. Bei genauerer Betrachtung offenbart sich gleichwohl eine andere Art von panoramatischem Anspruch: Der Seerosenteich erscheint im Verlauf der Tageszeiten und Lichtstimmungen als stetig wandelbar und bleibt dabei doch der gleiche – der Eindruck von Ganzheit und Gesamtheit entsteht ausgerechnet in der Inszenierung von Veränderlichkeit (in der Wahrnehmung eines menschlichen Betrachters). – Clara Wörsdörfer

1926 – Citroen/Bauhaus, Die Stadt

Simultanistische Großstadt-Wimmelbild-Collage, eine Art panoramatischer Fotokubismus; Moholy-Nagy kommentiert: „Das Erlebnis des Steinmeers wird hier ins Gigantische gesteigert.“ – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Moholy-Nagy, László: Malerei. Fotografie. Film [1924], Mainz: Florian Kupferberg 1967, S. 105

Weblinks:

1925 – László Moholy-Nagy, Das simultane oder Polykino

Konzeptschrift zu einer „kugelsegmentförmigen“ Kinoleinwand. Eine „große Projektionsfläche“ soll ermöglichen, mehrere Filme gleichzeitig in bildrahmenbewegungs- und diegesezeit-choreografierter Ablaufordnung zu präsentieren. Moholy-Nagys Polykino entwirft eine der radikalsten Kinoerweiterungsvisionen, kann aber in dieser Form weder von ihm selbst noch später je in vorzeigbarer Werkgestalt realisiert werden. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Moholy-Nagy, László: Malerei. Fotografie. Film [1924], Mainz: Florian Kupferberg 1967, S. 39–41

Weblinks:

🖙 Text

1925 – Gertrude Stein, The Making of Americans

Absicht des umfangreichen, von 1903 bis 1911 verfassten Texts ist eine „vollständige Beschreibung“ im Sinne von Steins Lehrer William James. Vollständig beschrieben werden hier die Amerikanerinnen und Amerikaner. Die Autorin plant mit The Long Gay Book eine vollständige Beschreibung der Menschheit, aber führt das Projekt nicht aus. – Stefan Ripplinger

Literatur / Quellen:

- Stein, Gertrude: The Making of Americans. Geschichte vom Werdegang einer Familie, Klagenfurt: Ritter 1989

Weblinks:

🖙 Wikipdia

1925 – Erstes Projektionsplanetarium im Deutschen Museum/München

Nach Auftrag des Gründers des Deutschen Museums Oskar von Miller entwickelt die Jenaer Optikfirma Zeiss ein Gerät, mit dem die Bewegungen der Sonne, des Mondes, der Planeten und der Sterne gleichzeitig abgebildet werden können. Am 7. Mai 1925 geht nach 12-jähriger Entwicklungsphase das weltweit erste Projektionsplanetarium in Betrieb, das den Aufbau und die Mobilität des Sternenhimmels veranschaulicht. In der Münchner Kuppel sind zur Eröffnung 4500 Sterne zu sehen. – Maureen Seyfarth

Weblinks:

1924 – Alexander Moszkowski, Das Panorama meines Lebens

In der Vorrede zu seiner Lebensbeschreibung entwirft der satirische Schriftsteller – passend zum Titel – ein panoramatisches Konzept von Autobiografie: „Mein Plan war, aus den Gegebenheiten meines Lebens etwas Größeres, Allgemeingültiges zu entwickeln. Es sollte ein Panorama werden, aber nicht auf einer Fläche vorübergleitend, sondern mit den optischen Möglichkeiten einer Universalschau. Wie eine silbern spiegelnde Glaskugel in einem Garten, die, für sich genommen, räumlich klein ist, aber mit ihren Reflexen weit in die Welt reicht bis ans Firmament. Hunderte von Leben würden sich dazu eignen, in dieser Weise zurecht geschliffen zu werden, um als Reflexträger des Allgemeinen, Weitgespannten zu wirken.“ – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Moszkowski, Alexander: Das Panorama meines Lebens, Berlin: F. Fontane & Co. 1925

Weblinks:

1922 – Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit

Das für ein „Marstheater“ geschriebene Stück, dessen ungekürzte Hörspielfassung (ORF 1974) 25 h dauert, erfasst mithilfe von 1114 Rollen in einem bösen Rundumblick den moralischen Bankrott der Wiener Gesellschaft im Besonderen und Europas im Allgemeinen. – Stefan Ripplinger

Literatur / Quellen:

- Kraus, Karl: Die letzten Tage der Menschheit: Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog [1922], Salzburg: Jung und Jung 2014

Weblinks:

1920 – Jewgenij Samjatin, Wir

Im Jahr 1920 verfasst und infolge der rigorosen sowjetischen Zensur erst 1924 und nur im Tamizdat publiziert, schildert der dystopische Roman des russischen Schriftstellers Jewgenij Iwanowitsch Samjatin (1884–1937) ein aus technischem Fortschritt und damit einhergehendem Machbarkeitswahn resultierendes Gesellschaftssystem des entindividualisierenden Totalitarismus. Von der Außenwelt durch eine Mauer getrennt, führen die Bewohner ein in allen, auch privaten, Belangen minutiös reglementiertes Leben als Nummern und in einheitlichen Uniformen. Sie leben in kubischen Wohnblöcken aus Glas, deren Transparenz sie allseits diszipliniert. Samjatins extrapolierende Überzeichnung der zeitgenössischen Sowjetdiktatur nimmt in der Diegese auch deren Zusammenbruch vorweg, wodurch sie zugleich zur allgemeinen Allegorie auf die panoptische Hybris des Menschen wird. Samjatins Werk inspiriert in der Folge maßgeblich heute bekanntere Dystopien wie Aldous Huxleys Brave New World (1932) und George Orwells 1984 (1949). – Violetta Xynopoulou

Literatur / Quellen:

- Leucht, Robert: Dynamiken politischer Imagination. Die deutschsprachige Utopie von Stifter bis Döblin in ihren internationalen Kontexten 1848–1930, Berlin/Boston: De Gruyter 2016

- Samjatin, Jewgenij: Wir [1920/24], Köln: Kiepenheuer & Witsch 1958

- Schneider, Manfred: Transparenztraum. Literatur, Politik, Medien und das Unmögliche, Berlin: Matthes & Seitz 2013, S. 253–256

Weblinks:

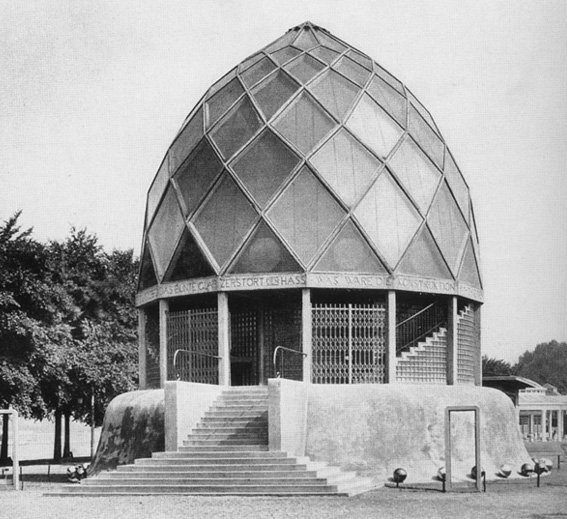

1914 – Bruno Taut, Glaspavillon auf der Kölner Werkbund-Ausstellung

Der (zerstörte) Pavillon der Deutschen Glasindustrie, den Taut zur Kölner Werkbundausstellung 1914 beisteuert, steht hier repräsentativ für den moderne-utopischen Impuls zu einer all-durchsichtigen Architektur und Lebensweise insgesamt, wie sie im selben Jahr in Paul Scheerbarts Essay Glasarchitektur programmatisch entworfen wird. Gegen Ende heißt es darin: „Nach dem Gesagten können wir wohl von einer ‚Glaskultur‘ sprechen. Das neue Glasmilieu wird den Menschen vollkommen umwandeln.“ (Scheerbart, Glasarchitektur, S. 125). – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Scheerbart, Paul: Glasarchitektur [1914], Berlin: Gebr. Mann 2000

- Thiekötter, Angelika: „Kristallisationen, Splitterungen. Bruno Tauts Glashaus“. In: Kristallisationen, Splitterungen. Bruno Tauts Glashaus, Ausst.-Kat. Berlin, Werkbund-Archiv, hg. von Oliver Bätz, Basel/Berlin/Boston: Birkhäuser 1993

- Schneider, Manfred: Transparenztraum. Literatur, Politik, Medien und das Unmögliche, Berlin: Matthes & Seitz 2013, S. 191–207

Weblinks:

1913 – Telefon-Splitscreen in Suspense

Der Kurzfilm Suspense (USA 1913, R: Lois Weber/Phillips Smalley) gilt als frühes Beispiel für die innovative Verwendung eines Splitscreens im Film. Die filmische Form multipler Rahmung hat bildstatische Vorläufer in den Diptychen, Triptychen und Polyptychen der mittelalterlichen Tafelbildmalerei. Während der spannungsgetriebenen Erzählung des Films inszeniert dieser zwei Telefonate anhand eines dreigeteilten Bildes. Während die Ehefrau ihren Mann am Telefon um Hilfe ruft, sieht man im dritten Bild den Einbrecher an der Tür. Die Inszenierung des Telefonats im Splitscreen setzt sich bereits in den 1900er- und 1910er-Jahren im Stummfilm durch und ermöglicht die gleichzeitige Darstellung von räumlich getrennten Ereignissen. Der Splitscreen kann als Reaktion auf mediale technische Veränderungen betrachtet werden: das Telefonat (frühe Stummfilmzeit), das Fernsehen (1960er) und die Digitalisierung/das Internet (seit den 1990ern). – Kaim Bozkurt

Literatur / Quellen:

- Hagener, Malte: „The Aesthetics of Displays: How the Split Screen Remediates Other Media“. In: Refractory. A Journal of Entertainment Media 14 (2008)