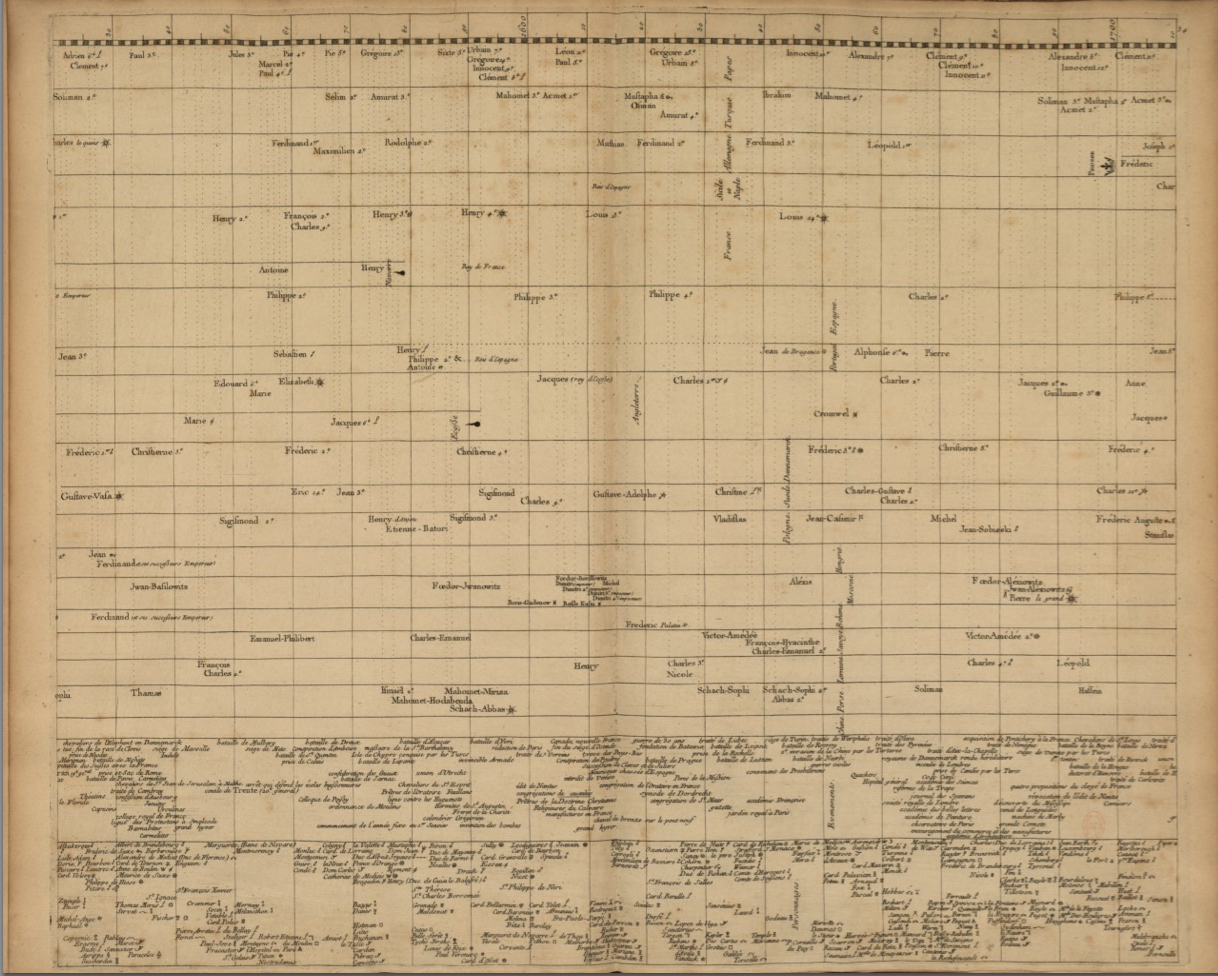

Eigentlich will John Wilkins, erster Sekretär der nachmals berühmten Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, ‚nur‘ eine Universalsprache entwerfen – und zwar keine aposteriorische, auf bestehenden Sprachen aufbauende (wie etwa sehr viel später das Esperanto), sondern eine apriorische, am Reißbrett konstruierte. Allerdings erfordert der Anspruch, dass die Ordnung dieser Sprache derjenigen der Sachen eins zu eins entsprechen solle, ‚zunächst einmal‘ die Mühe, sämtliche Sachen zu ordnen, einschließlich der nicht-dinglichen und der nicht-existierenden. Folgerichtig ist das Herzstück von Wilkins’ über 600 Folioseiten füllendem Essay eine riesige ausfaltbare Tabelle, also das syn-optische – um nicht zu sagen: panoramatische – Medium par excellence, das Michel Foucault nicht umsonst als Leitmedium der ‚Episteme der Repräsentation‘ ausgemacht hat (wobei unverständlich ist, warum er Wilkins in Les mots et les choses nur einmal kurz erwähnt, obwohl das Buch mit Borges’ Aufsatz über dessen Essay (1942) einsetzt; vgl. Foucault, Les mots et les choses, S. 7 und sonst nur 104, Anm. 1). Auf einen Blick auszumachen ist auf dieser Tabelle beispielsweise, warum der Adler Zeba heißen muss: Z für seine Zugehörigkeit zu den Tieren, e für das dritte von vier Genera innerhalb der Tiere (die Vögel im Unterschied zu blutleeren Tieren, den Fischen und den ‚Beasts‘), b für seine Zugehörigkeit zur ersten Differenz unter den Vögeln (den fleischfressenden), a, weil er in dieser Klasse die erste species bildet. Und wenn es kein Adler, sondern ein Geier wäre, der als die wilde Variante zum Adler gilt, hieße er, um diesen Unterschied zu markieren, Zebas. Weil aber noch die Arbitrarität dieser lateinischen (bzw. in einem Exemplar griechischen) Buchstaben zu überwinden ist, ergänzt Wilkins seine Universalsprache um eine Universalschrift, eben die Real Characters, mit denen alles, was es gibt (oder nicht gibt), auf ein ihm angeblich genau entsprechendes Set von Strichen und Häkchen gebracht wird. – Robert Stockhammer

Literatur / Quellen:

- Foucault, Michel: Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, Paris: Gallimard 1966

- Wilkins, John: An Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language [1668], Reprint, Menston: Scolar 1968