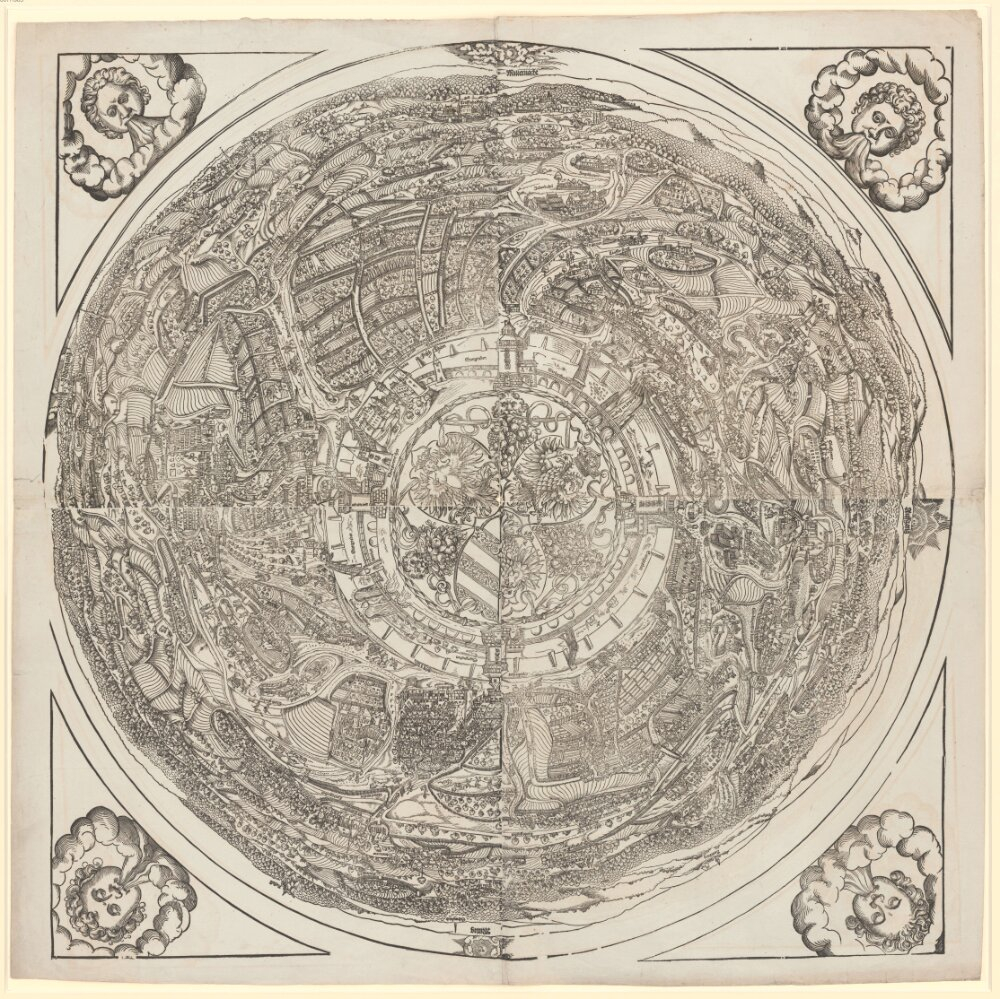

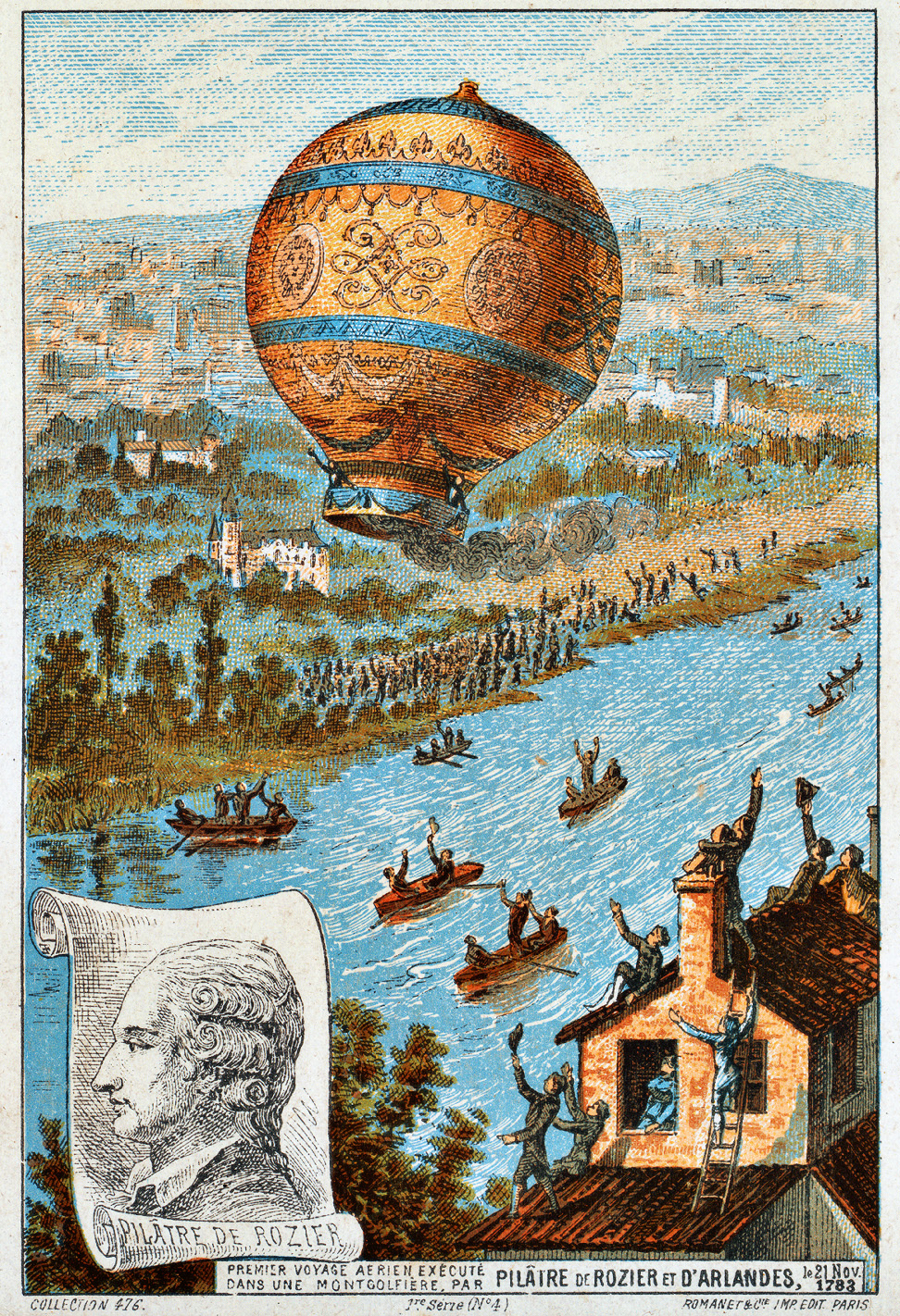

Nach jahrtausendelang erfolglosen und im vorausgeträumten Ikarus-Mythos ambivalent verhandelten Versuchen gelingen in Frankreich mit den in rascher Folge glückenden Ballonaufstiegen die ersten, wenngleich noch relativ statischen und unkontrollierten Menschenflüge. Doch schon in der Vertikalbewegung aufwärts sehen Hominiden hier zum ersten Mal größere Teile der Erdoberfläche ohne festen Untergrund von oben. Einige Wegmarken: am 4. Juni erster Luftballfreiballon (Rauchballon) der Gebrüder Montgolfière; Flug in ca. 2000 m Höhe über ca. 2 km, 12 m Ballondurchmesser; am 27. August erster Gasballon von Jacques Alexandre César Charles, besetzt mit Hammel, Hahn und Ente; am 19. Oktober: erster bemannter gefesselter Aufstieg; am 21. November starten im Garten des Schlosses La Muette bei Paris Jean-François Pilâtre de Rozier und der Gardeoffizier François d’Arlandes zur ersten freien Ballonfahrt der Menschheitsgeschichte; erster Menschenflug im Gasballon am 1. Dezember durch Jacques Charles und Marie-Noël Robert. In der Folge erste Schilderungen realer menschlicher Flugperspektiv- und Panoramablick-Erfahrungen, bald auch ein neuer literarischer Motivzweig. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Riha, Karl (Hg.): Reisen im Luftmeer. Ein Lesebuch zur Geschichte der Ballonfahrt, München/Wien: Hanser 1983, S. 349–352