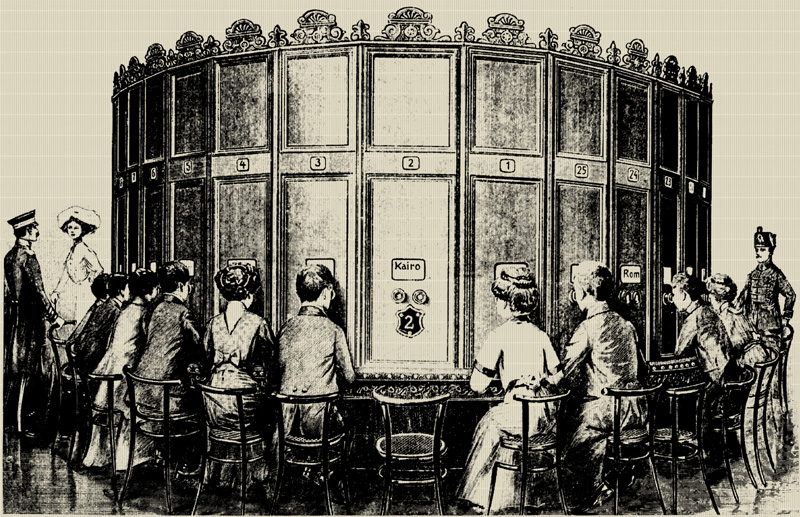

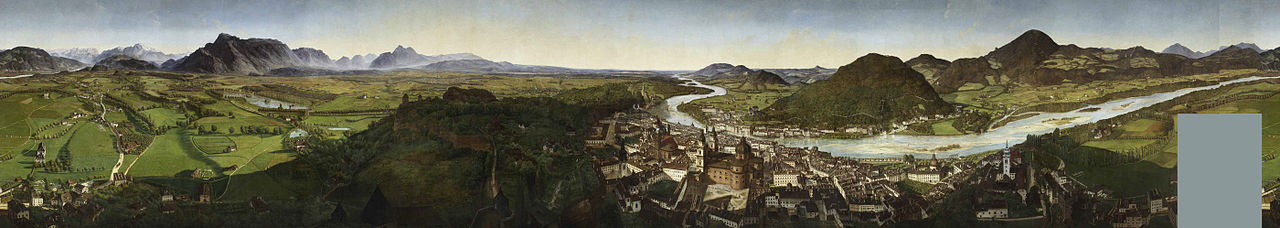

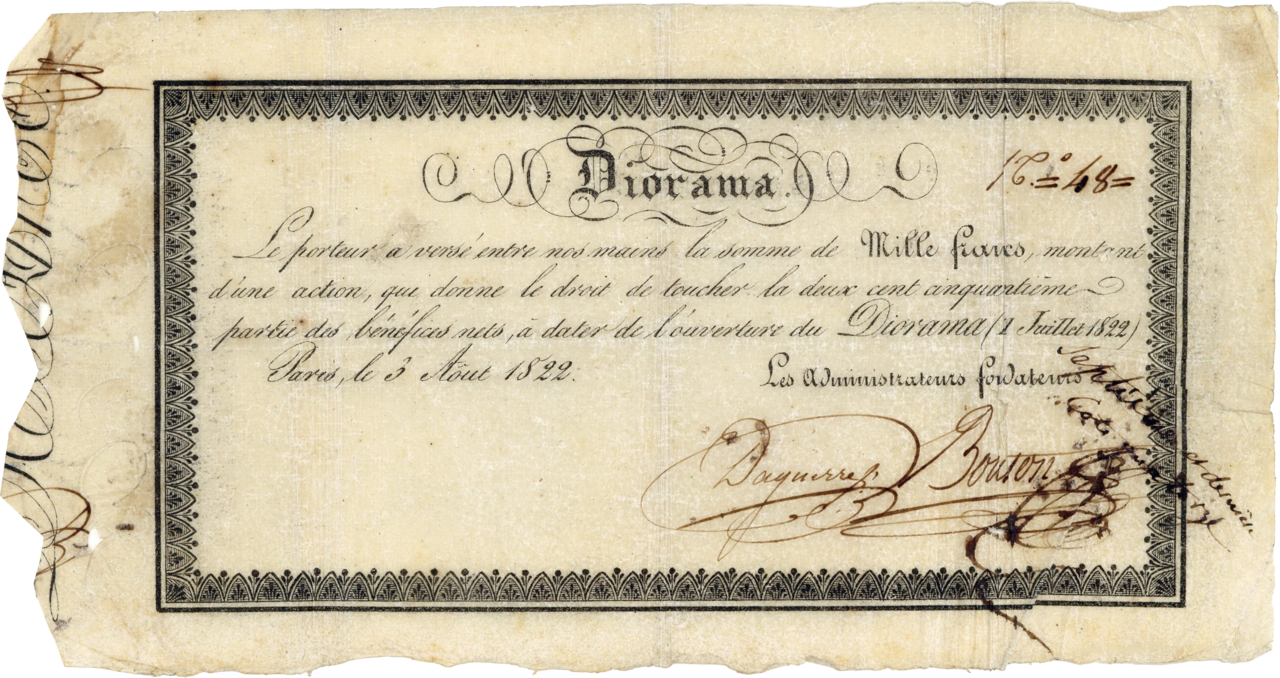

In einem Brief an Wilhelmine von Zenge schildert Kleist seine Eindrücke beim Besuch des ersten deutschen Panoramas, das Johann Adam Breysig im August 1800 auf dem Berliner Gendarmenmarkt präsentiert hat. Es vermittle, so Kleist, allenfalls die „erste Ahndung eines Panoramas“. Seine sarkastisch-ironische Kritik an den technischen Unzulänglichkeiten, die dem angestrebten illusionistischen Effekt entgegenstünden, verbindet Kleist mit Überlegungen, wie sich das in der Idee angelegte Wirkungspotenzial entfalten ließe: „Denn da es nun doch einmal darauf ankommt, den Zuschauer ganz in den Wahn zu setzen, er sei in der offnen Natur, so daß er durch nichts an den Betrug erinnert wird, so müßten ganz andere Anstalten getroffen werden. Keine Form des Gebäudes kann nach meiner Einsicht diesen Zweck erfüllen, als allein die kugelrunde. Man müßte auf dem Gemälde selbst stehen, und nach allen Seiten zu keinen Punkt finden, der nicht Gemälde wäre.“ (Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, S. II, 518). Obgleich als Vorkonzeption des Georamas auf eine ganz bestimmte medienhistorische Innovationssituation bezogen, dokumentiert Kleists Reflexion exemplarisch eine allgemeinere, auch auf vorangegangenen und späteren panoramatischen Präsentationsentwicklungsstufen auftretende Spannung zwischen geweckter Immersionserwartung und erwachendem Betrugsverdacht. Dass Kleist mit einer der ab den 1820er-Jahren offerierten Kugelpanorama-Varianten glücklich geworden wäre, steht kaum zu vermuten. – Bernd Klöckener | Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Kleist, Heinrich von: Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2 Bde., München: Carl Hanser 1961

- Müller, Gernot: Man müßte auf dem Gemälde selbst stehen. Kleist und die Bildende Kunst, Tübingen/Basel: Francke 1995

Weblinks:

🖙 Text