Der weltweit größte drehbare Globus hat einen Maßstab von 1:1.000.000, einen Durchmesser von 12,52 m, wiegt 2540 kg und wird in einem Ausstellungsgebäude des Verlags DeLorme in Maine (nachts mit Beleuchtung) präsentiert. Seine Datengrundlage sind aus verschiedenen Quellen zusammengeführte Satellitenaufnahmen, die unter Zuhilfenahme kartografischer Farb- und Reliefmuster vereinheitlicht wurden. Von zwei Motoren angetrieben, dreht sich der Globus im Normalfall alle 18 min einmal um die eigene Achse, kann aber bis zur Frequenz von einer Umdrehung pro Minute rotationsbeschleunigt werden. – Naemi Dittes

1970 – Karlheinz Stockhausen, Kugelauditorium

Aus Golo Föllmers Erläuterungstext: „Für die Weltausstellung in Osaka im Jahr 1970 baute Deutschland nach künstlerischen Vorstellungen von Karlheinz Stockhausen und einem audiotechnischen Konzept des Elektronischen Studios der TU Berlin den weltweit ersten und bislang einzigartigen kugelförmigen Konzertsaal. Das Publikum saß auf einem schalldurchlässigen Gitterrost etwas unterhalb der Kugelmitte, 50 ringsherum angeordnete Lautsprechergruppen gaben elektroakustische Raumkompositionen […] vollständig dreidimensional wieder. […] Stockhausen gab mit einem hochkarätigen 19-köpfigen Ensemble während der 180-tägigen Ausstellung Live-Konzerte für über eine Million Besucher. […] Die Raumverteilung konnte live anhand einer in Berlin gebauten Sensorkugel auf die 50 Schallquellen gesteuert werden.“ – Johannes Ullmaier

Weblinks:

1958 – André Waterkeyn, Atomium

Das Brüsseler Wahrzeichen zur Weltausstellung 1958 beherbergt als von innen begehbare Kugelkonstruktion in der obersten Kugel ein Kugelpanorama-Restaurant mit entsprechend rundem Ausblick. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Borges, Sofia (Hg.): The Tale of Tomorrow. Utopian Architecture in the Modernist Realm, Berlin: Die Gestalten 2016, S. 118–123

Weblinks:

1952 – Buckminster Fuller, Geoscope

Analog zur Perspektivverschiebung weg von einer egozentristischen Weltauffassung, die Fuller mit der Dymaxion Map in Bezug auf traditionelle Weltkarten versucht hat, nimmt er mit dem kugelförmigen Geoscope den Blick aus dem All auf das von ihm so getaufte „Raumschiff Erde“ vorweg. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Krausse, Joachim/Lichtenstein, Claude: Your Private Sky. R. Buckminster Fuller. Design als Kunst einer Wissenschaft, Zürich: Lars Müller 1999, S. 344–353

Weblinks:

1935 – Mapparium

In vielem ein Nachfolger von Wyld’s Great Globe, präsentiert sich das Mapparium als dreistöckiger Glas-Globus, der auf einer 9,1 m langen Brücke von innen erkundet werden kann. Das bei Einrichtung aktuelle Kartenmaterial von Rand McNally, auf dem die geografische und politische Erdrepräsentation basiert, ist aufgrund der folgenden weltgeschichtlichen Turbulenzen rasch veraltet. Allerdings wird dessen Aktualisierung oft genug verpasst, um den ursprünglichen Stand schon 1966 zum historischen Dokument erklären (und so für immer einfrieren) zu können. – Johannes Ullmaier

Weblinks:

1933 – Kunstkopf-Stereophonie

Die Firma General Electric präsentiert in Chicago das erste funktionsfähige Modell eines Audio-Aufnahmeverfahrens, bei dem zwei Mikrofone in der Nachbildung eines Kopfes (mit Gehörgängen) an der Stelle der Trommelfelle angebracht sind, sodass beim Anhören mit Kopfhörern ein räumlicher Eindruck entsteht. – Bernd Klöckener

Literatur / Quellen:

- Brech, Martha: Der hörbare Raum, Bielefeld: transcript 2015

Weblinks:

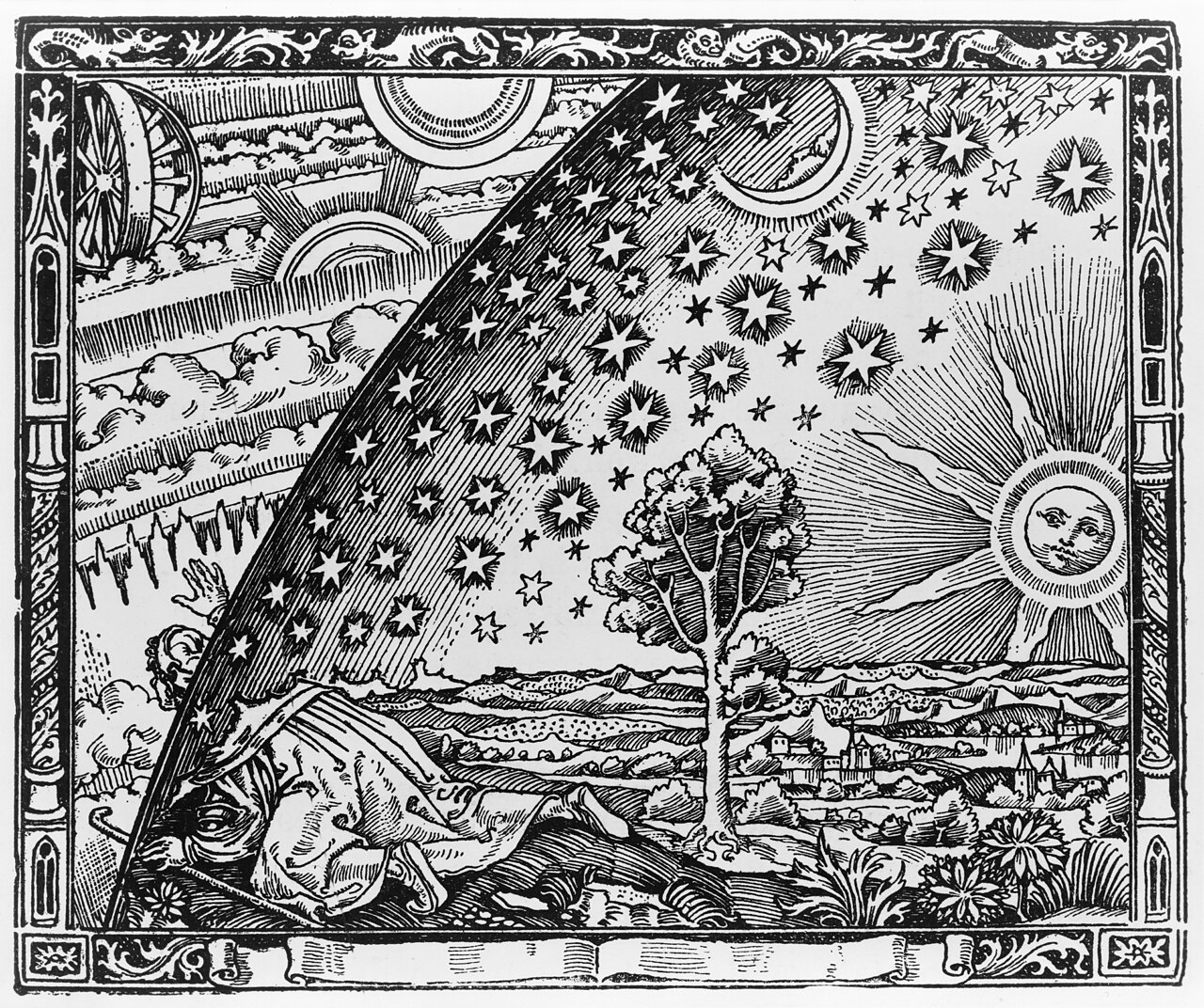

1888 – Camille Flammarion, Wanderer am Weltenrand

Ikonische Symbolisierung für das menschliche Erreichen und Durchbrechen des Weltenrands bzw. Wissenshorizonts (oder auch nur die bloße Behauptung solcher Erfahrung): „Ein naiver Missionar des Mittelalters erzählt sogar, dass er auf einer seiner Reisen auf der Suche nach dem irdischen Paradiese den Horizont erreichte, wo der Himmel und die Erde sich berühren, und dass er einen gewissen Punkt fand, wo sie nicht verschweißt waren, wo er hindurch konnte, indem er die Schultern unter das Himmelsgewölbe beugte.“ (Flammarion, S. 162, zit. n. Berger/Beinert/Wetzel/Kehl, Bilder des Himmels, S. 49). Sujet und Bildform verleiten dazu, die Entstehung des Holzstichs fälschlich in der frühen Neuzeit zu vermuten. Indes weist die versinnbildlichte Weltenrahmenüberschreitung als ambivalente Denk- und Erzählfigur viel weiter zurück und reicht von Platons Höhlengleichnis oder vom (zeitweisen) Lüften des Maya-Schleiers bis zu Filmen wie The Truman Show (1998) oder The Matrix (1999). – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Berger, Klaus/Beinert, Wolfgang/Wetzel, Christoph u. a.: Bilder des Himmels. Die Geschichte des Jenseits von der Bibel bis zur Gegenwart, Freiburg i. B.: Herder 2006, S. 49

Weblinks:

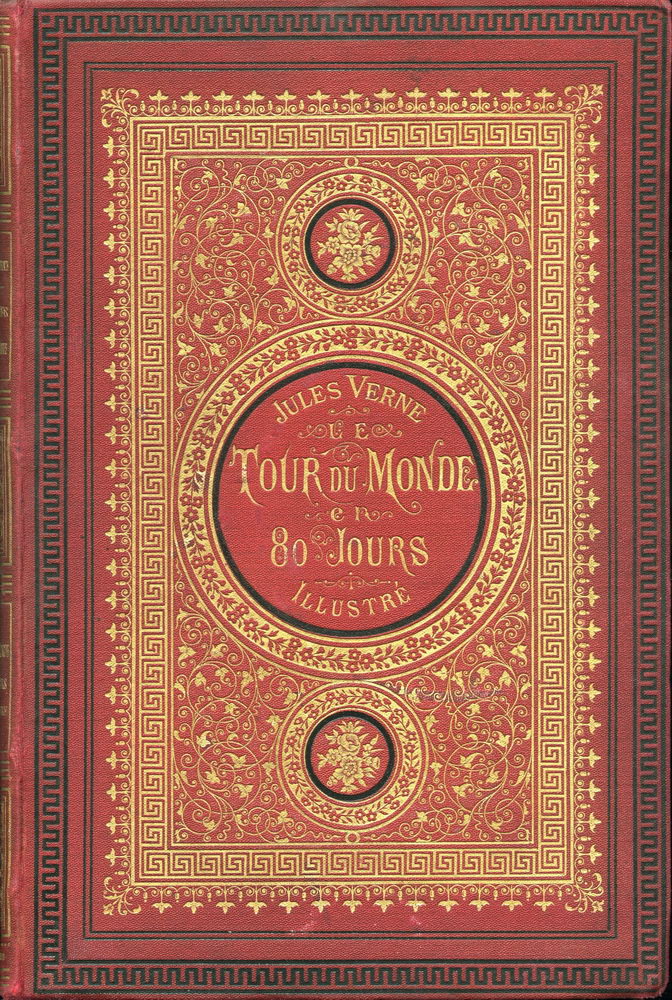

1873 – Jules Verne Reise um die Erde in 80 Tagen

Realgeschichtlicher Bezugspunkt für Vernes Erfolgsroman ist die Reise des Amerikaners George Francis Train, der 1870 in 80 Tagen die Erde umrundete. Der fiktive Romanheld, der Brite Phileas Fogg, der nicht gern verreist, wettet 1872 in seinem Herrenclub 20.000 Pfund darauf, dass es ihm gelingt, in 80 Tagen einmal um die Erde zu gelangen. Mit seinem Diener Passepartout reist er mithilfe moderner Transportmittel wie Dampfschiff und Eisenbahn, aber auch per Elefant oder zu Fuß. Dabei erlebt er unablässig Abenteuer und Attraktionen, die sich in ihrer rasanten Abfolge wie der Pionierlauf zu einer panorama-touristischen Sightseeing-Weltreise ausnehmen und Affinitäten zu zeitgleichen Moving-Panorama-Shows aufweisen. Spannungsmoment ist der ständige Wettkampf gegen die Zeit und mannigfache Hindernisse. Nach knapp über 80 Tagen erlebter Fahrtdauer erreicht Fogg wieder seinen Londoner Herrenclub – im Glauben, die Wette verloren zu haben. Als Folge der Erdumrundung gen Osten und der daraus resultierenden Zeitverschiebung hat Fogg aber einen Kalendertag und somit auch die Wette gewonnen. – Naemi Dittes | Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Verne, Jules: Reise um die Erde in achtzig Tagen [1873], Zürich: Diogenes 1973

Weblinks:

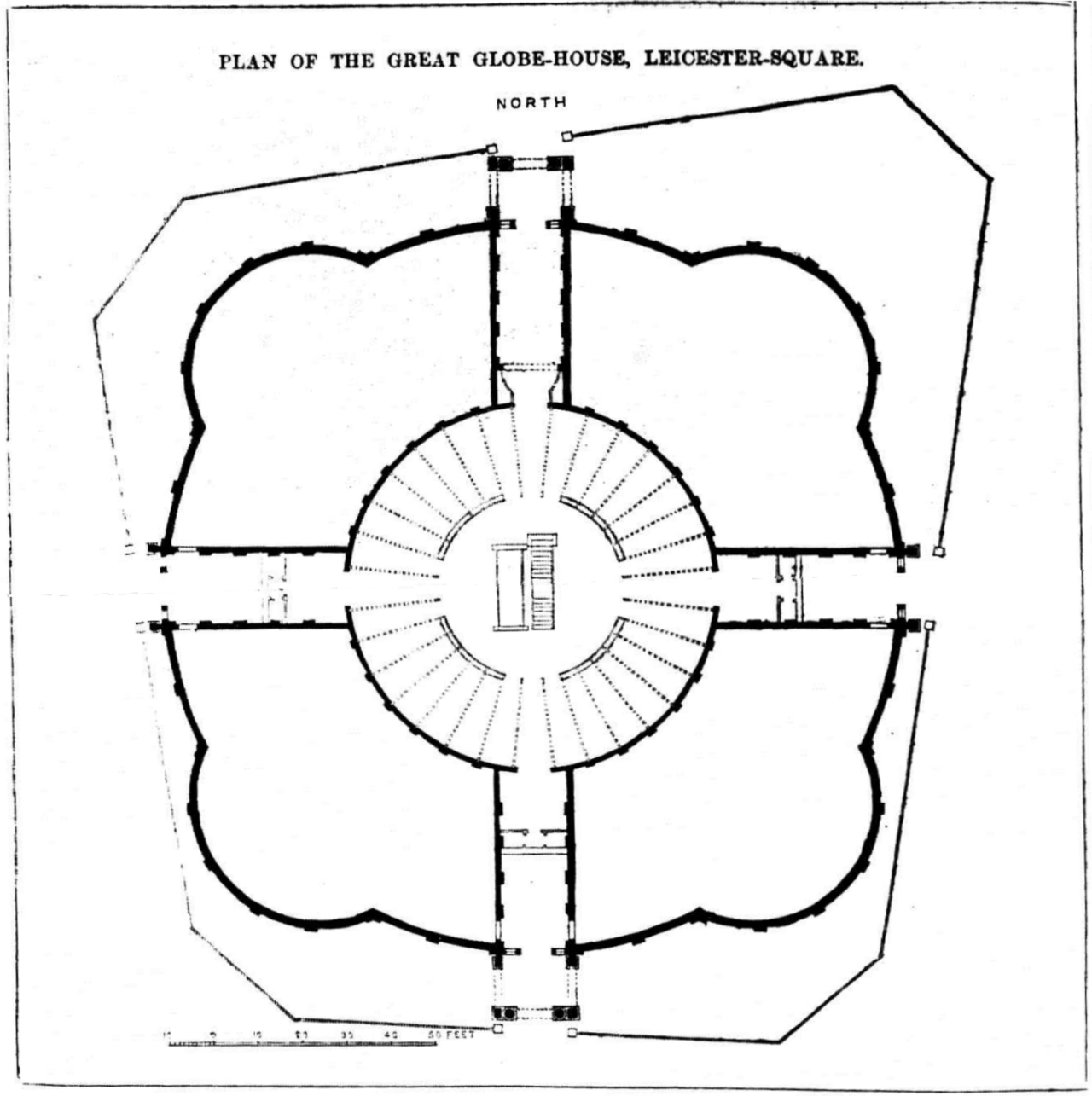

1851 – Wyld’s Great Globe

Mehrstöckig von innen begehbarer Globus von fast 19 m Durchmesser, auf dessen Innenwand die Erdoberfläche zu besichtigen ist. Sein Erfinder und Betreiber, der englische Kartograf James Wyld, lässt dieses Kugelpanorama bzw. Georama am Londoner Leicester Square errichten, nachdem es sich für den Crystal Palace, in dem es ursprünglich im Rahmen der ersten Weltausstellung hätte stehen sollen, als zu voluminös erwiesen hat. Anfangs ein großer Publikumserfolg, wird der Globus 1862 infolge abebbenden Interesses geschlossen. – Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Oettermann, Stephan: Das Panorama. Die Geschichte eines Massenmediums, Frankfurt am Main: Syndikat 1980, S. 72 f.

Weblinks:

1800 – Heinrich von Kleist im Panorama der Stadt Rom

In einem Brief an Wilhelmine von Zenge schildert Kleist seine Eindrücke beim Besuch des ersten deutschen Panoramas, das Johann Adam Breysig im August 1800 auf dem Berliner Gendarmenmarkt präsentiert hat. Es vermittle, so Kleist, allenfalls die „erste Ahndung eines Panoramas“. Seine sarkastisch-ironische Kritik an den technischen Unzulänglichkeiten, die dem angestrebten illusionistischen Effekt entgegenstünden, verbindet Kleist mit Überlegungen, wie sich das in der Idee angelegte Wirkungspotenzial entfalten ließe: „Denn da es nun doch einmal darauf ankommt, den Zuschauer ganz in den Wahn zu setzen, er sei in der offnen Natur, so daß er durch nichts an den Betrug erinnert wird, so müßten ganz andere Anstalten getroffen werden. Keine Form des Gebäudes kann nach meiner Einsicht diesen Zweck erfüllen, als allein die kugelrunde. Man müßte auf dem Gemälde selbst stehen, und nach allen Seiten zu keinen Punkt finden, der nicht Gemälde wäre.“ (Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, S. II, 518). Obgleich als Vorkonzeption des Georamas auf eine ganz bestimmte medienhistorische Innovationssituation bezogen, dokumentiert Kleists Reflexion exemplarisch eine allgemeinere, auch auf vorangegangenen und späteren panoramatischen Präsentationsentwicklungsstufen auftretende Spannung zwischen geweckter Immersionserwartung und erwachendem Betrugsverdacht. Dass Kleist mit einer der ab den 1820er-Jahren offerierten Kugelpanorama-Varianten glücklich geworden wäre, steht kaum zu vermuten. – Bernd Klöckener | Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Kleist, Heinrich von: Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2 Bde., München: Carl Hanser 1961

- Müller, Gernot: Man müßte auf dem Gemälde selbst stehen. Kleist und die Bildende Kunst, Tübingen/Basel: Francke 1995

Weblinks:

🖙 Text