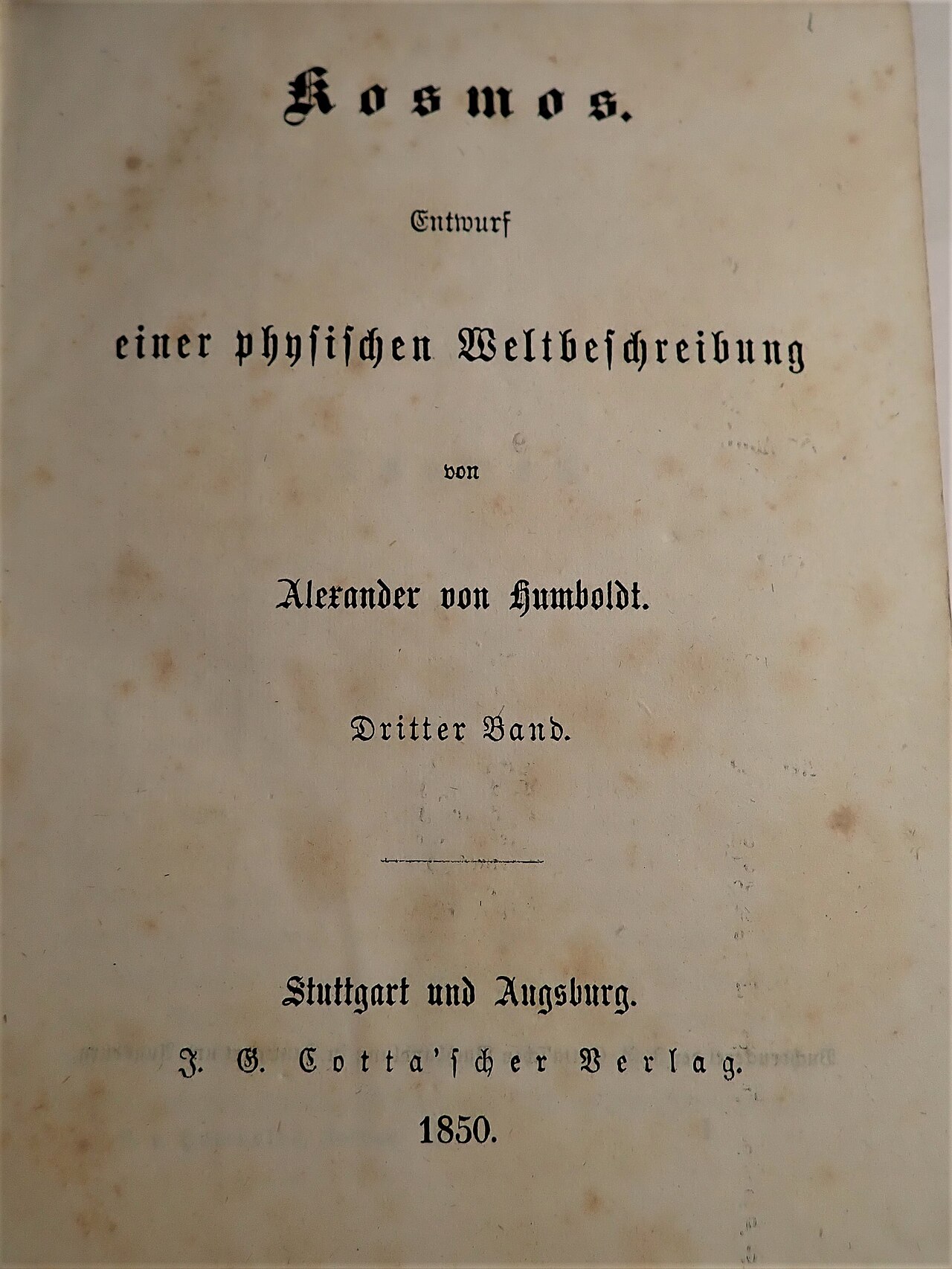

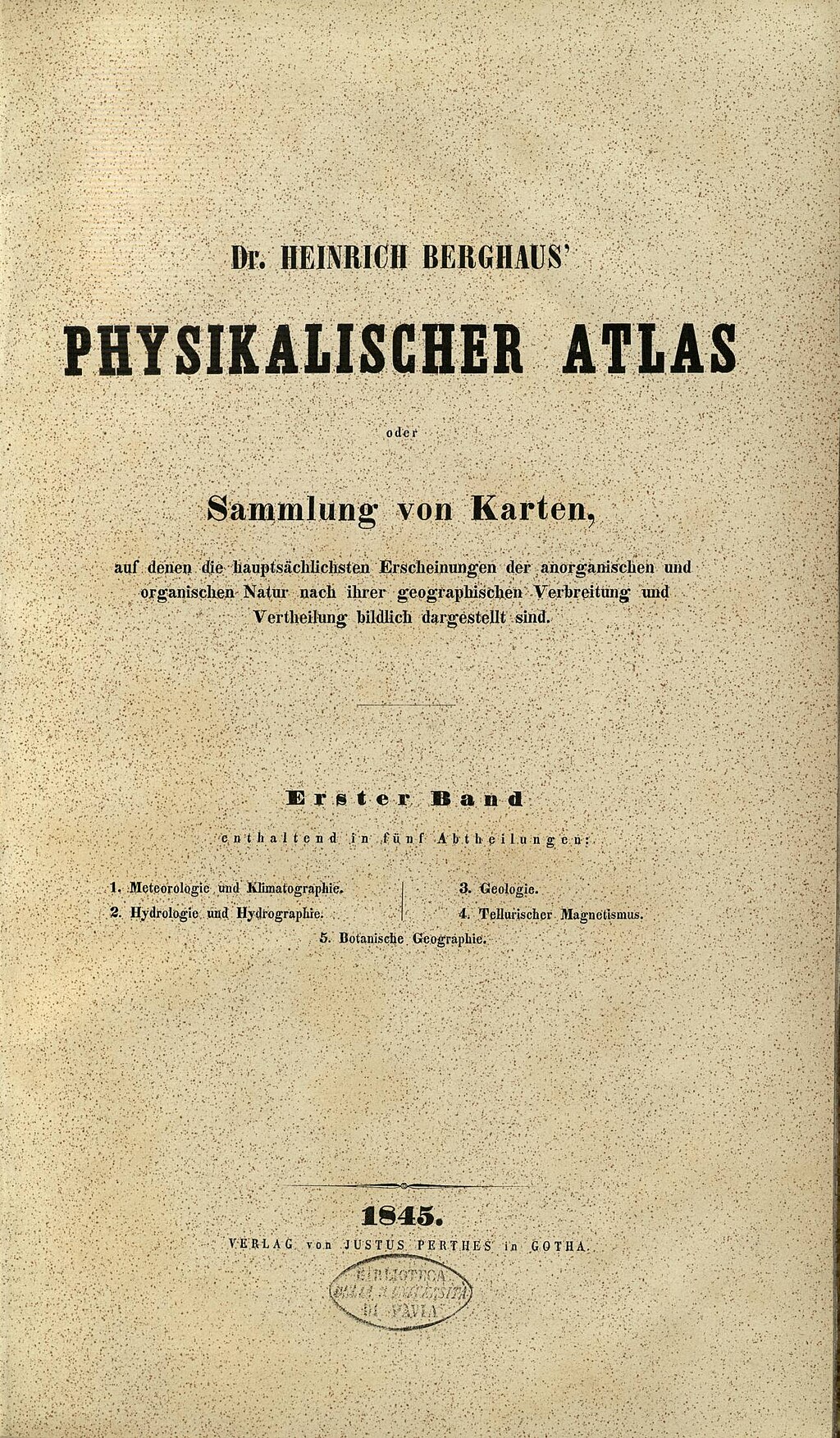

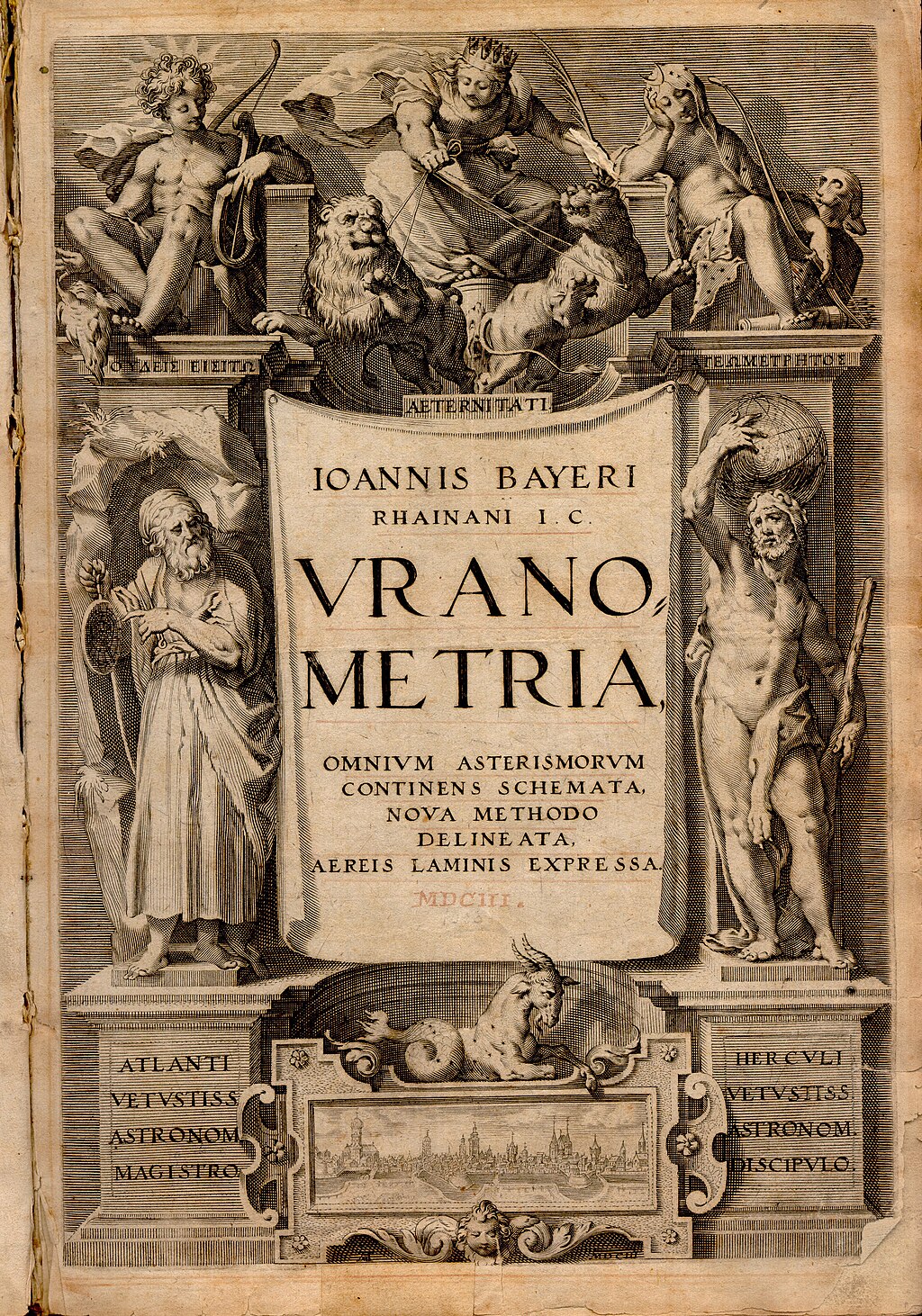

Ein Verlag, dessen Name wohl nicht zuletzt auf Alexander von Humboldts buch-panoramatisches opus magnum (1845–1862) anspielt, unternimmt im Jahr 2020 etwas Erstaunliches: Er setzt, nach nur kurzer Unterbrechung, den mit seiner 60. Ausgabe (für 2019) eingestellten Fischer Weltalmanach fort, eine alljährlich im Frühherbst erscheinende, stets auf das folgende Jahr vordatierte Chronik mit Zahlen, Daten, Fakten (so der Untertitel bei Fischer) bzw. Daten, Fakten, Karten (so der Untertitel bei Kosmos). Übernommen wird, neben Teilen des Mitarbeiterstabs, mit wenigen Änderungen auch der Aufbau, konkret: die Ordnung nach Staaten im Hauptteil, aber flankiert von vielen weiteren Rubriken und leitmotivisch durchzogen von Schwerpunktthemen für einzelne Ausgaben (etwa „Flucht & Migration“ in der für 2025). Konstant bleibt auch der Umfang von jeweils ‚nur‘ gut 700 zweispaltigen Seiten – und somit im Verhältnis zu den verfügbaren, schwerlich abzählbaren Daten eine winzige Auswahl. Erstaunlich ist an dieser Unternehmung ihre bloße Existenz: Hatte Fischer die Reihe offensichtlich eingestellt, weil sie im Zeitalter der universellen digitalen Verfügbarkeit aller Zahlen, Daten, Fakten und Karten obsolet geworden schien, insistiert nun doch noch das Bedürfnis danach, das Ganze der Welt in jeweils einem Buch zur Zusammenschau zu bringen – fast wie dereinst bei Hartmann Schedel (1493), nur eben jedes Jahr von Neuem. – Robert Stockhammer

Literatur / Quellen:

- Erdliteratur. Zur kritischen Beobachtung von Weltkonstruktionen, Göttingen / Konstanz: Wallstein / UVK 2023, S. 139–155

- Der neue Kosmos Welt-Almanach & Atlas 2025, Stuttgart: Kosmos 2024

- Der Fischer Weltalmanach. Zahlen – Daten – Fakten. 1959–2018. Ausgaben für die Jahre 1960–2019 [ab der Ausgabe für 2012 als:] Der neue Fischer Weltalmanach), Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch

Weblinks:

🖙 Verlagshomepage