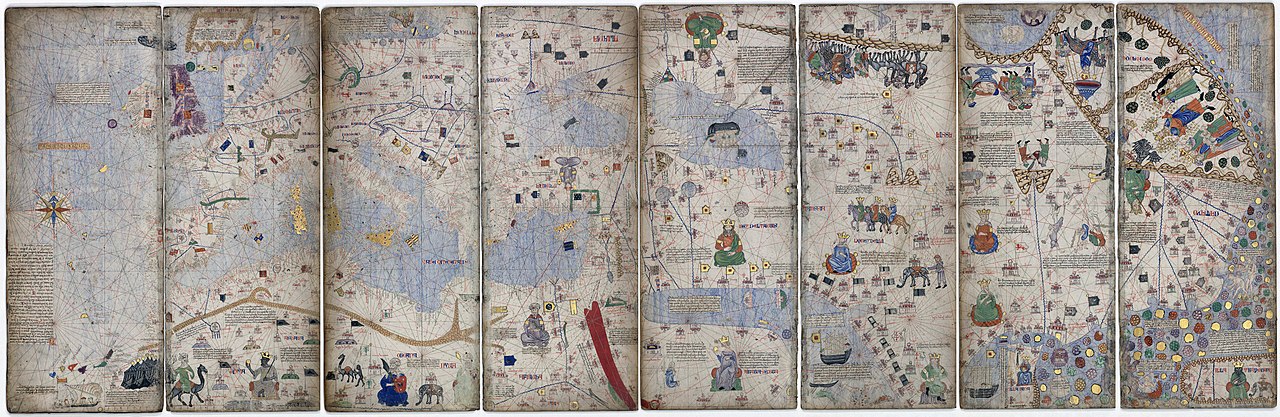

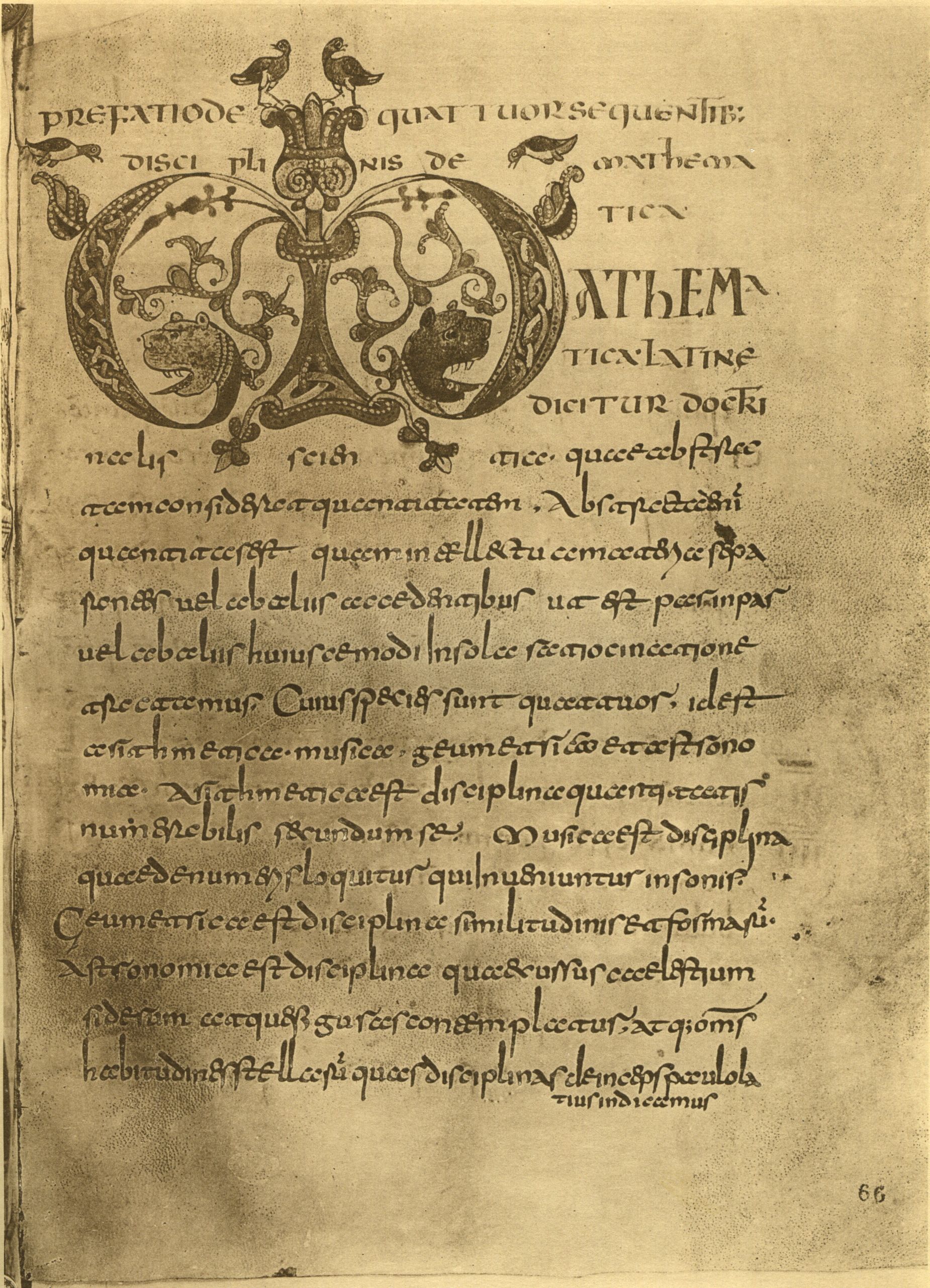

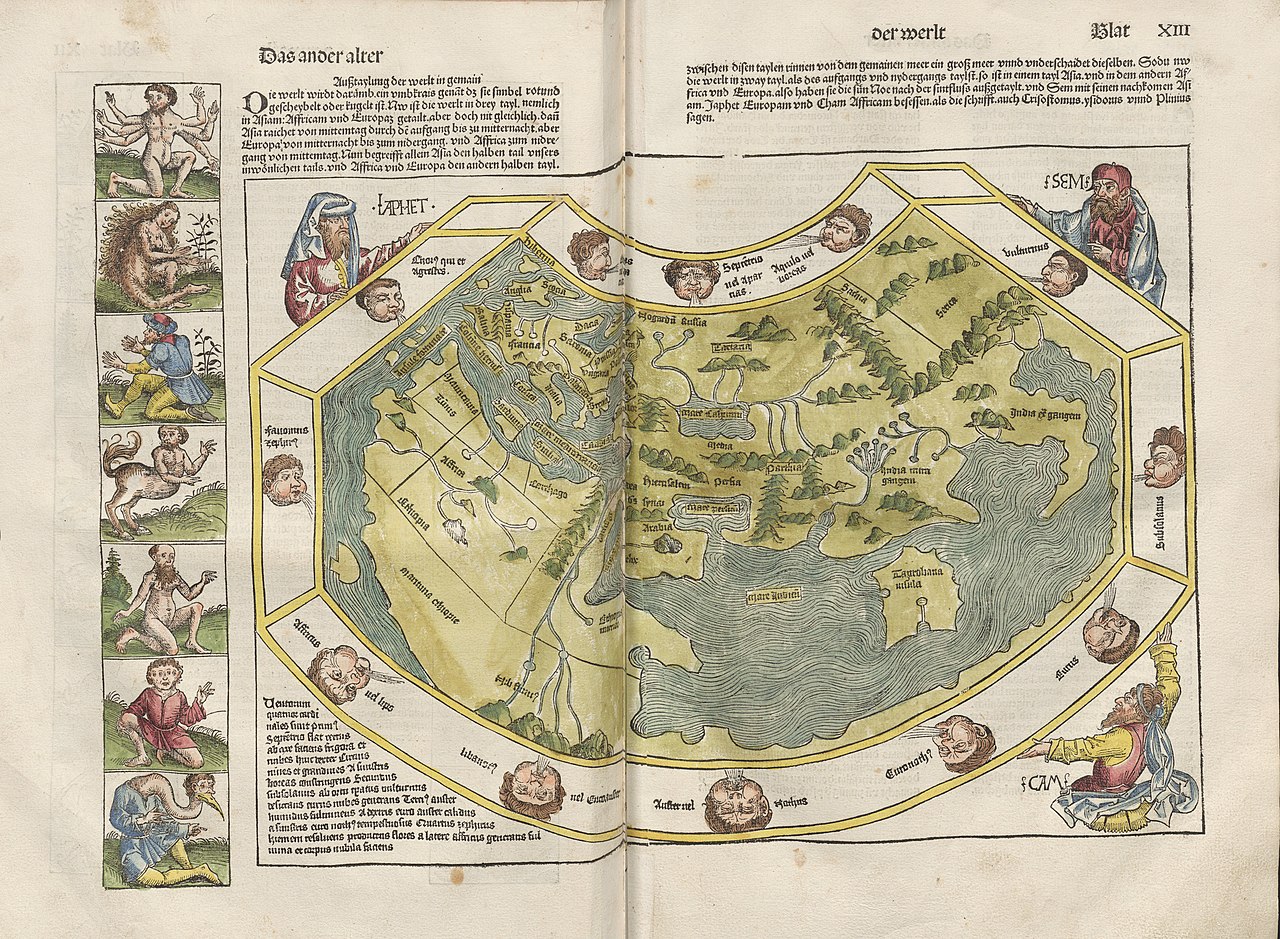

Illustrierte Weltchronik vom deutschen Historiker Hartmann Schedel, zeitgleich sowohl auf Deutsch wie auf Latein, d. h. ‚für alle‘, sprich: Gelehrte wie Laien, Einheimische wie Internationale, veröffentlicht. Gemäß der christlichen Geschichtsauffassung gliedert sich das Buch nach den sieben Weltaltern: von der Erschaffung der Welt bis zum Jahr 1493 und darüber hinaus bis zum künftigen Weltende, wobei neben biblischen und antiken Überlieferungen zunehmend auch neuere realgeschichtliche Personen, Orte und Ereignisse integriert werden. In der zeitgenössischen ‚Verlagswerbung‘ heißt es in phänotypischer panoramatischer Verheißung: „Wenn Du es liest, wird es dich, wie ich dir versprechen darf, derart fesseln, daß du die Abfolge aller Zeiten nicht zu lesen, sondern leibhaftig zu schauen glaubst […], und alles wird vor Deinen Augen zu leben scheinen“ (Schedel, Weltchronik [1493], S. 9). Die Holzschnitt-Illustrationen stammen u. a. von Michael Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff und Albrecht Dürer. Die Chronik enthält Stadtansichten, eine Europakarte sowie eine Weltkarte. Da der Kontinent Amerika erst nach Amerigo Vespuccis Bericht seiner Südamerika-Expedition 1501/1502 bekannt wurde, ist dieser in der Weltkarte noch nicht verzeichnet, worin sich die konstitutive Ungleichzeitigkeit von ideal disponierter Gesamtweltchronik und realem Gesamtweltbild bekundet. – Sarah Karsten | Johannes Ullmaier

Literatur / Quellen:

- Schedel, Hartmann: Weltchronik. Kolorierte Gesamtausgabe von 1493, Köln: Taschen 2001